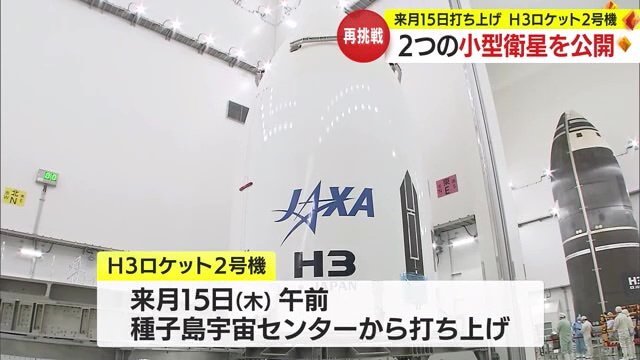

日本の新たな大型ロケット「H3」の初号機失敗から約1年。2024年2月15日に2号機の打ち上げが予定されている。このロケットに搭載される2つの小型衛星が、1月23日に射場のある鹿児島・種子島宇宙センターで公開された。

H3ロケット初号機 打ち上げ失敗

今回搭載される衛星の1つ目は「CE-SAT-IE」だ。市販のカメラを使い、地上や天体を静止画や8K動画で鮮明に撮影できる。もう1つは、感染症拡大の影響で世界の工場に影響がないか、工場の稼働状況を赤外線センサーを使って分析する機能を持つ「TIRSAT」である。

実はもう1つ、H3ロケット2号機には高さ約3.5メートル、重さ約2.5トンのアルミ製の円柱が搭載される。2023年に失敗に終わったH3初号機に搭載されていた地球観測衛星「だいち3号」とほぼ同じ重さで、重心の位置もほぼ同じだ。

2023年3月7日、H3ロケット初号機は種子島宇宙センターから打ち上げられた。ロケットは上昇を続け、順調に飛行を続けていると思われたが、約5分後に第2段エンジンへの着火が確認されなかったとして指令破壊信号が出され、打ち上げは失敗した。搭載していた「だいち3号」を軌道に投入することはできなかった。

その後、JAXAと打ち上げを担当する三菱重工が検証し、考えられる失敗の原因について「打ち上げの衝撃で部品が破損するなどしてショートした可能性」「使用する部品の容量を超える電圧が流れた可能性」「本来の回路での電気トラブルがバックアップの回路にも影響する部品が使用されていたこと」の大きく分けて3つに絞り込んだ。

点火の役割担う「エキサイタ」を改修

2024年1月23日、JAXAと三菱重工の関係者が鹿児島市で会見した。JAXAの岡田匡史・H3プロジェクトマネージャは、失敗の原因絞り込みまでの苦しみを「7月ぐらいまでは闇の中を歩いているような状況だった」と振り返った。

初号機失敗の原因と考えられる「部品の破損」は、「エキサイタ」と呼ばれる第2段エンジンの点火装置に関連している。改修されたエキサイタは、2023年8月にH2Aロケット47号機に採用され、打ち上げに成功。岡田プロジェクトマネージャはこの成功に大きく後押しされたという。

JAXA・岡田匡史H3プロジェクトマネージャ:

メンバーの気持ちをまとめていくのもかなり難しい状況になったこともありますし、そういう中で(H2A)47号機の成功というのが非常に大きかったです。ちょうど同じくらいの時期に原因究明にも光が差してきたので、そこから一気に2号機に向かっての準備を進め始めました。

H3ロケット2号機の最大のミッションは、予定の軌道を飛行することである。仕様を初号機に少しでも近づけ、ロケットの性能を確認するために搭載されるのが先述のアルミ製円柱だ。

この円柱を軌道に投入する(実際には宇宙空間に放出されないが)までの2号機の飛行経路は、初号機と同じになっている。

改修されたエキサイタの信頼性について、岡田プロジェクトマネージャは次のように胸を張った。

JAXA・岡田匡史H3プロジェクトマネージャ:

エキサイタについては三菱重工、JAXAのメンバーが連携して取り組んできました。徹底的に、200回使ったコンポーネントをここまで知り尽くすかというぐらいやったので、もう大丈夫だと思っています。

応援メッセージと共に成功目指す

ロケット先端に搭載された円柱と小型衛星を覆うのが「フェアリング」と呼ばれるカバーだ。直径約5メートル、高さ約10メートルで、側面には「RTF」と書かれている。「Return To Flight(飛行再開フライト)」の略だ。

再挑戦への思いが刻まれたこの言葉を、岡田プロジェクトマネージャは会見で「この言葉を時々使う」と話した。ちなみに今回はH2A・47号機の成功が、まさに「Return To Flight」だったという。

この文字をよく見ると、打ち上げ成功応援メッセージの集合体となっている。2023年11月に特設サイトなどで募集されたメッセージで、2,931件もの応募があった。これらのメッセージも宇宙空間120~130kmまで上昇する。

多くの人の思いをのせて今度こそ成功となるか。H3ロケット2号機は、2月15日午前に種子島宇宙センターから打ち上げられる予定だ。

(鹿児島テレビ)