2023年も早くも終わりが近づいてきたが、今年日本の経済安全保障環境はどう変化しただろうか。2023年の1年間というタームで考えた場合、筆者には1つの大きな変化が見えた。それは、米中貿易摩擦における最大トピックである半導体覇権競争に日本が当事者となり、中国の貿易上の対日不満が高まっているという点だ。

米中の半導体競争の当事者になった日本

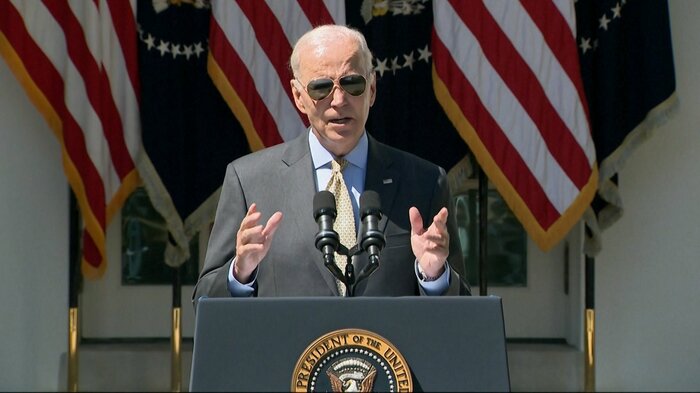

この問題の発端は2022年だ。バイデン政権は同年10月、先端半導体が中国によって軍事転用されるリスクを回避するため、先端半導体分野で中国への輸出規制を強化した。

しかし、それだけでは中国による先端半導体そのものの獲得、製造に必要な材料や技術、専門家の流出などを完全に防止できないと判断したバイデン政権は2023年1月、先端半導体の製造装置で高い世界シェアを誇る日本とオランダに対し、米国と足並みを揃えるよう要請した。

先端半導体の軍事転用によって中国軍のハイテク化が進めば、日本は真っ向からその脅威に直面することになる。アメリカの要請に対してNoの回答は事実上なかったが、日本は3月、その要請に応える形で、対中輸出規制を開始することを発表した。

対象は14ナノメートル幅以下の先端半導体に必要な製造装置、繊細な回路パターンを基板に記録する露光装置、洗浄・検査に用いる装備など23品目で、7月下旬から対中輸出規制を開始した。

中国も対抗措置

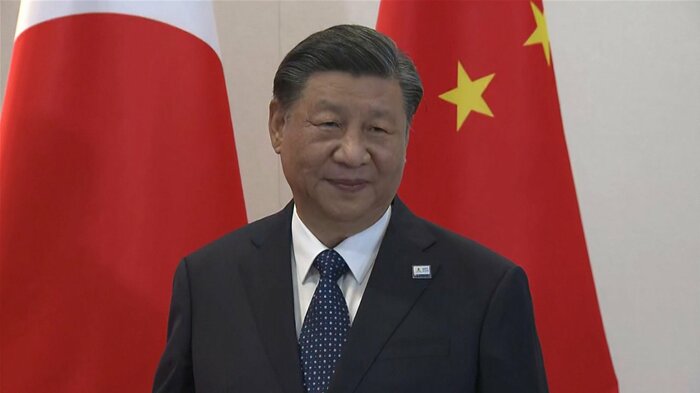

中国は3月に日本が米国と同調姿勢を示した時点で、EVや風力発電用モーターなどに欠かせない高性能レアアース磁石の製造技術の禁輸などを対抗措置としてけん制していた。しかし7月に対中輸出規制が始まると、これに合わせるかのように、中国も見える形で動き始めた。

中国は7月に入り、半導体など電子部品の製造に欠かせない希少金属ガリウムとゲルマニウム関連の製品の輸出規制を強化する方針を発表し、8月から開始された。ガリウムとゲルマニウム関連の製品を諸外国に輸出してきた業者は、事前に当局に許可申請することが義務づけられ、許可なく輸出したり、許可された範囲を超えて輸出したりすれば罰則が科せられるようになった。

日本はガリウムとゲルマニウムの多くを中国からの輸入に依存していることから、 これが半導体輸出規制に対する対抗措置であることは間違いない。

。ちなみに、中国共産党系の機関紙環球時報は7月、ガリウムとゲルマニウム関連の輸出規制の発表に乗じ、米国とその同盟国は中国による主要材料輸出制限に込められた警告に耳を傾けよと題した社説を発表したが、この同盟国は事実上日本を指している。

今日、先端半導体は中国にとって“どうしてもほしくて必要だが自分たちでは作れない”もので、言わば中国のアキレス腱だ。よって、それを阻止しようとする中心国だけでなく、それに協力する国に対しても中国側の不満や苛立ちは極めて高いものになる。

処理水放出後の水産物禁輸の背景

そして、8月には日本が福島第一原発の処理水放出を開始した中、中国は日本産水産物の全面輸入停止を実行に移した。これについて中国国内の反政府感情の矛先を日本に向けさせ、国民のガス抜きを図る目的と多くの専門家が指摘する一方、上述の中国側の対日不満の延長線上でも考えられる。

これまでも中国は関係が冷え込んだ、もっと言えば、中国側が不満を強めた国々に対して突如輸入を停止したりするなど、いわゆる経済的威圧というもので対応してきた。

中台関係が冷え込んだ際、中国は台湾産のパイナップルや柑橘類、高級魚ハタなどの輸入を衛生上の理由だとして突然一方的に停止した。人権問題や新型コロナの真相究明などで中国を追求するオーストラリアに対しては、オーストラリア産のワインや牛肉に多額の関税をかけたり、輸入を停止するなどした。日本産水産物の全面輸入停止も台湾やオーストラリアのケースの延長線上で考えられ、この措置は中国側の本音を示すものと捉えるべきだろう。

脱中国依存が広がる

まさに、米中貿易摩擦における最大トピックである半導体覇権競争に日本が当事者となり、中国の貿易上の対日不満が高まっている状況が、今でも続いている。近年、筆者周辺で中国に進出する日本企業の間でも経済安全保障上の懸念が広がり、脱中国依存を図る動きが広がっているが、来年もこの動きが続くことだろう。