ここに有名な2つのキャリア構築理論があります。そのどちらを選ぶかで、みなさんの働き方、そして人生100年時代の生き方は大きく変わるかもしれません。

変化に弱いキャリア・アンカー型

働くとなると「自分は何をしたいか。じゃあそのためにどうやってキャリアを築いていこうか」と考えると思います。これは「自分自身の適性や価値観に合わせて計画し、意図的に経験・知識・スキル・資格を積み上げて形成する」という1978年にマサチューセッツ工科大学組織心理学のエドガー・シャイン博士が提唱したキャリア・アンカー理論が元になっています。

非常に一般的なキャリア構築論ですが、職業やポジションというピンポイントのゴールから逆算して緻密な行動でキャリアを作り上げていくこの考え方には大きな弱点があります。それは変化に弱いということ。

5年10年先が見通せないグローバル化・多様化・AI化・人生100年時代・ポストコロナと前例のないほど変化の激しい時代では逆算しようにも逆算しきれません。計画しても道半ばで必要とされるスキルも経験も知識も資格も価値観だって変わるかもしれませんから 変化があれば挫折してお先真っ暗です。

逆算型は先が見通せる変化の少ない安定した社会では有効に機能しますが、変化の激しい社会ではそうとも言えないのです。

変化に強いプランド・ハップンスタンス型

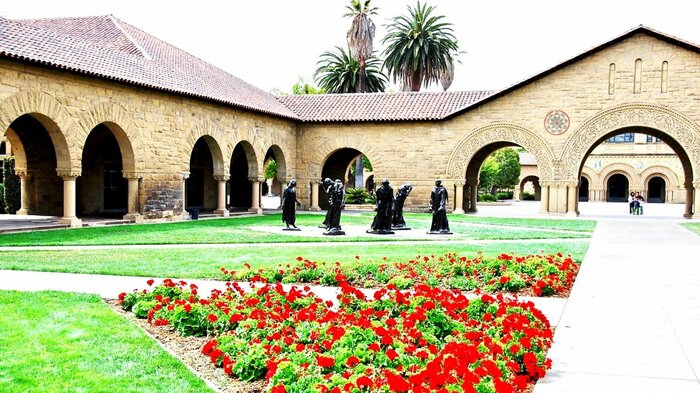

そこで今再注目を浴びているのが変化の激しい時代に強いキャリア構築理論としてスタンフォード大学のクランボルツ教授が1999年に発表したプランド・ハップンスタンス理論です。「キャリアは計画よりも偶然によって作られることが多いから、なんとなくの方向性を決めた後はアンテナを広く張って行動し、出会いや出来事という偶然を引き寄せそれらを必然に変えキャリアアップに活用していこう」というものです。

「いい加減だな」と思われるかもしれませんが、1996年に行われた調査によると調査に参加した人の実に3分の2が「キャリア形成に偶然が大きく関与した」と言っています。計画・逆算には限界があるのです。だからこそ計画ではなく、自分に起こる偶然を必然に変えてキャリアアップを図る。アメリカで言えばそれまで存在すらしなかったサービス、フェースブックやAirbnbの創業者がこの典型でしょう。変化する社会で必要とされるもの、偶然の出会い、出来事という点と点を繋いだ成功例です。

キャリア・アンカー型に必要なのが緻密な計画だとすれば、プランド・ハップンスタンスに必要なのはなんでしょうか?クランボルツ教授は好奇心・柔軟性・楽観性・冒険心・持続心という5つの資質だと言います。 確かにこの資質があったら変化が襲ってきても恐れることなくキャリア構築ができそうです。

人生100年時代のセカンドキャリア

プランド・ハップンスタンスは変化に強いだけではありません。可能性と選択肢を自ら狭めがちな定年後や子育て後のセカンドキャリアの選択にとても役立つ理論だと考えています。私たちはどうしても「前はこうだった」という過去を基準に考えがちです。

自分に一体どんな可能性や選択肢があるかはやってみなければわからないし、思わぬ人生が待っているかもしれません。だからこそ「前はこうだったからこうあるべき」という一点を見つめる代わりに「セカンドキャリアが欲しい」という方向性で5つの資質を駆使するプランド・ハップンスタンスは有効だと思えるのです。

実際私のセカンドキャリアもプランド・ハップンスタンス型です。54歳の今ライフコーチ・作家・講演者として日米で活動していますが、「50歳でセカンドキャリアに移行しよう」と考え始めた時には思いもよらなかったことです。セカンドキャリアでは39歳で起業した「アートギャラリーとは違う形で人の役に立ちたい」と考えていました。

それがライフコーチとの出会いに繋がり、娘の全米最優秀女子高生コンクールでの優勝は私に講演会と出版という出来事を運んできてくれました。ライフコーチとの出会いも講演も執筆も逆算による緻密な計画で可能となったのではありません。多くの変化や偶然や出会い、ハプニングという点と点をつなげているうちに形になったものです。

コロナで社会が激変した今こそ、5つの資質を駆使したプランド・ハップンスタンスが威力を発揮すると思えませんか?

(参考文献:Electronic Journal

Planned Happenstance: Constructing Unexpected Career Opportunities)