都内にある江戸川区立大杉小学校。この学校で先月、子どもたちが障がいのある人たちの“当たり前”を体験する授業が行われた。「体」を使わない「体育」や「耳」を使わない「音楽」とは?取材した。

“当たり前”からの解放感を体験する

「私の名前はヒーロー。生まれてから音を聞いたことがありません」「私は、ぐろ。筋ジストロフィーにかかっていて、この車いすがサポートしてくれています」

授業の冒頭で挨拶したのは、耳が聞こえない、車いすユーザー、LGBTQと多様な5人の講師たちだ。この授業の主催は一般社団法人ダイアローグ・ジャパン・ソサエティ(以下ダイアローグ)。

エンターテインメントを通して共生社会の実現を目指すダイアローグが、今回小学校で行った授業は「囚われのキミは、」と名付けられた“リアル対話ゲーム”だ。“リアル対話ゲーム”とは、異なる背景や文化、価値観をもつ人々が、対話を深めていく中で自分や社会の中にある思い込みに気づき、その「囚われ」を外していく感覚を楽しむというものだ。

この授業の総合プロデューサーであるヒーローこと大橋弘枝さんはこう語る。

「今回の『囚われのキミは、』では、私たちの“当たり前”を一緒に体験してもらいます。私たちの“当たり前”の世界を感じると、それまで“当たり前”だと囚われていたことから解放されるんだ。体験した人たちは『1人1人が違っていてもいいんだ』『いろいろな考え方があっていいんだ』と解放感を感じるんですね」

「体」を使わない「体育」の授業とは

「これから私たちの“当たり前”を始めます。きょうは身体の1か所だけしか使わずに、ボールを次の人に渡して、受け取った人は最後に私に渡してください。簡単でしょ?」

6年生28人が参加した「体」を使わない「体育」の授業は、大橋さんのルール説明でスタート。最初子どもたちには困惑した表情が浮かんでいたが、「お腹」「肩」「マジックハンド」「背中」など身体の使う部分が書かれたカードが配られると、何が起こるかわからないワクワク感が教室いっぱいに広がった。

子どもたちは4つのチームに分かれて、ぎこちないしぐさでボールを受け渡す。しかもボールを落とすと最初からやり直しになるから、なかなかボールが進まない。しかし教室の中は次第に熱気があふれ、1回目はボールを何度も落としていた子どもたちが、2回目になるとコツをつかんでボールをスムーズに渡せるようになった。終了後も「いつもと違って新鮮で楽しい!」と子どもたちの興奮は冷めやらない。

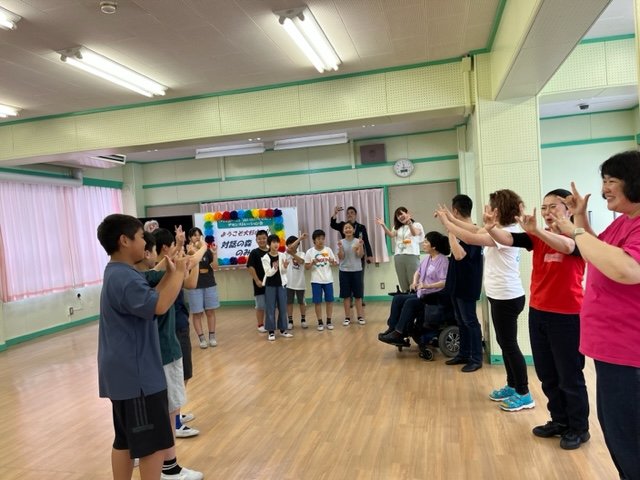

子どもたちが歌を身体で表現する

次は6年生の他のクラス29人を対象にした「耳」を使わない「音楽」の授業だ。子どもたちが、皆緊張の面持ちで教室に入ってきた。この授業では歌を歌わずに身体を使って「音楽」を表現する。「いまから音のない音楽をやります。皆ピンとこないよね」と大橋さんが語ると、子どもたちは口々に「わからない…」と困惑気味だ。

4つのグループに分かれた子どもたちが表現する歌のテーマは四季だ。それぞれのグループに春夏秋冬が割り当てられると、皆その季節の歌を身体でどう表現するのか相談し始めた。そして身体の動きの確認が終わると、いよいよ発表会の始まりだ。

「夏休みに手話の歌をつくりたい」

春のグループは桜の花が咲いて散っていく様子を、夏のグループは水泳やヒマワリで「音楽」を表現。味覚の季節である秋は秋刀魚やキノコを焼く様子で表現、冬は雪や雪だるまで表現した。先ほどまで不安そうだった子どもたちは、めいっぱい身体を動かして「音楽」を楽しんでいる。子どもたちは「音のない音楽を完成させられたことが楽しかった」と初めての体験を語った。

そして子どもたちから講師たちに、「楽しいゲームを教えてくれてありがとうございます」「また耳を使わない音楽をしたいです。皆さんのことを応援しています」「耳の聞こえない世界を教えてくださりありがとうございました」という熱烈なメッセージがあった。また「夏休みに手話の歌をつくりたい」という子どもたちもいた。

誰も排除しない“まぜこぜ”の学校をつくる

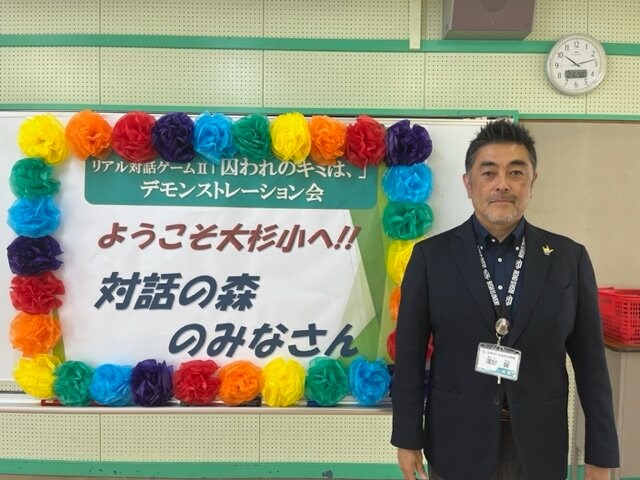

今回この授業を行った理由を、大杉小学校の浅野努校長はこう語る。

「この学校には誰も排除しない“まぜこぜ”の学校を作りたいという経営方針があります。しかし目が見えないなど様々な特性を持っているお子さんは特別支援学校に行くため、子どもたちは会う機会がありません。ですから今回のように耳が聞こえない、身体が動かない特性の方たちと出会うことは、多様性を知るのに重要です。子どもたちは様々な人と出会うと、それをきっかけに自分で調べたり、もっと学んでいこうとします」

大杉小学校のある江戸川区では共生社会の実現を目指して「ともに生きるまちを目指す条例」を2年前に制定した。大杉小学校では4年生の時に車いすや白杖、手話の体験を行い、「LGBTQについても授業で積極的に学んでいる」(浅野校長)という。まさに地域と学校がともに、違いを認め合い支え合う未来を目指しているのだ。

「体験した後が本当のゲームの始まりです」

最後に大橋さんは「体験した後が本当のゲームの始まりなんですね」と語る。

「今後は東京だけでなく、地方でもこの授業が出来たらいいなと思います。いま廃校が多いですよね。廃校になった校舎を使って、地元でこの授業をやる方法もあるのでは。教育の現場で『囚われている』ことを解放して自由が広がって、そして社会を変えていけたらいいなあと思います」

“あたり前”から自分を解放して自由になる。その一歩となるのが、異なる背景や文化、価値観をもつ人々と対話を深めていくことだ。誰もが取り残されない、生きづらさを感じない共生社会の実現を教育現場から目指す、大杉小学校とダイアローグの取り組みは重要だ。

(執筆:フジテレビ 解説委員 鈴木款)