岡山市北区の「KURUN HALL」で5月7日まで開催されている「ユニバーサル・ミュージアム」。4月30日には過去最多の約400人が訪れ、日に日に関心が高まっている。ゴールデンウィーク後半も多くの来場が見込まれる。

コロナ禍で、世の中は「さわる」ことを避ける傾向にあった。しかし日常に戻りつつある今、ミュージアム訪れた人たちは「さわる」ことの大切さを再発見している。一体どんな気づきがあるのか? 会期終盤の会場を取材した。

逆風のコロナ禍で初開催…博物館の常識くつがえす

「ユニバーサル・ミュージアム」は、さわることで深く知る「触文化」を提唱する全盲の文化人類学者、国立民族学博物館の広瀬浩二郎教授が監修する「誰もが楽しめる博物館」。2021年秋に大阪の国立民族学博物館で初めて開催したところ、「コロナ禍という逆風だからこそ、さわることの価値を感じた」と好評を博した。

岡山での巡回展は2023年4月1日に開始。25人の作家による約170点の作品を展示している。博物館といえば、「さわらないで」の表示がつきものだが、ここは「どんどんさわってください」、むしろ「さわらないとわからない」という作品ばかりだ。

会場の入り口には、「ユニバーサル・ミュージアム」の文字を点字で表現した大きなボードがある。近づいてさわってみると、なんと点字の半分くらいが銀色のガムテープで補修してあった。

実は「さわられすぎて破れてしまった」とのこと。

「作品にさわってもいい」以外に、ここでは博物館の常識をくつがえすルールがある。それが「おしゃべりOK」。静かに鑑賞する必要はなく、むしろ家族や友達としゃべって感想をぶつけ合うことが、この博物館の楽しみ方だ。

会場は、3つのセクションに分かれている。

セクションその1は、「試触」。ためしにさわってみるウォーミングアップのゾーンだ。

「これ全部さわっていいんですか?」と尋ね、恐る恐る粘土で作った民族楽器を持ち上げる女性。こうして来場者は、ミュージアムの流儀に慣れていく。

指先で世界を感じる

1つめのセクションで目を奪われるのが、「さわれる立体地図」だ。

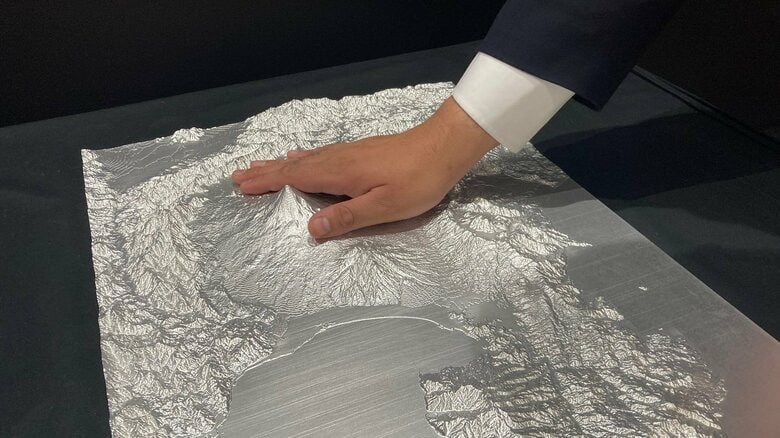

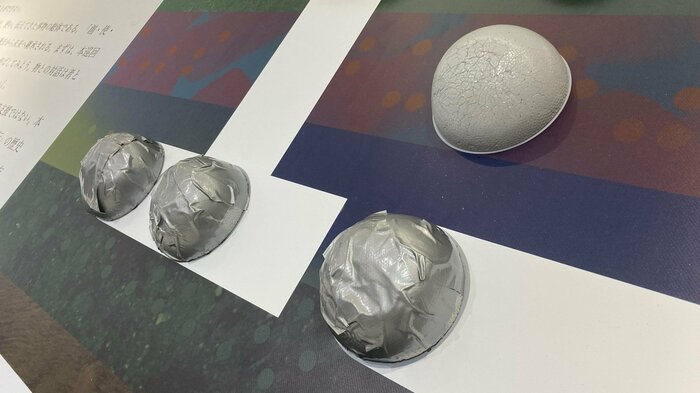

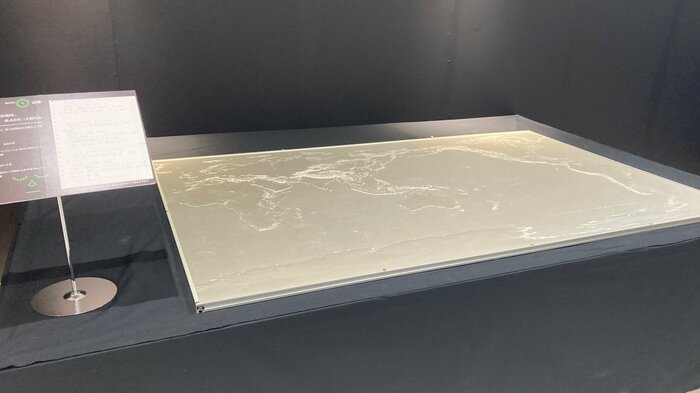

アルミ合金を使い、正確な“世界の立体地図”と“富士山の立体地図”を作り上げている。

“世界の立体地図”は、インド・中国の山岳地帯がデコボコ、東ヨーロッパの平原がツルツルしていて、その違いがよくわかる。もちろん国境はなく、同じ東ヨーロッパ平原にあるロシアとウクライナが戦うことのむなしさを改めて突き付けてくる。

一方、“富士山の立体地図”は、周りを寄せ付けず超然とたたずむ富士山の姿に圧倒される。頂上からすそ野にいたるまで、まるで芸術作品のような形を指先で確かめれば、古今東西の人々を魅了する理由がわかる。

今度は「見ないでさわる」

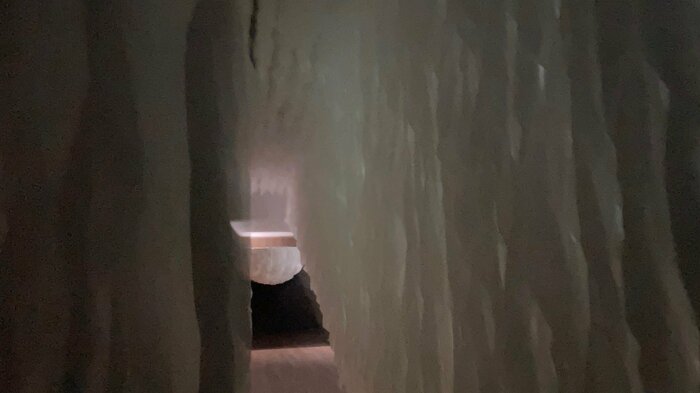

暗幕をくぐると、この博物館のハイライト、2つめの「見ないでさわる」セクションに入っていく。

薄暗い室内に足を踏み入れると、目に飛び込んできたのは、青く浮かび上がるスキンヘッドの男だった。

怖い…ここはお化け屋敷か?! 肝試しをしているような気分になり、体がこわばる。

男に近づくと、それが「耳なし芳一」のオブジェだとわかった。日本の怪談に登場する耳の不自由な琵琶法師・芳一。不気味な雰囲気を醸し出している。それでもミュージアムの流儀にならい、恐る恐る芳一の頭をなでてみると、頭は木製、耳はない。そこから肩、腕とさわっていくと…。

ゾワッ! 手だけ感触が違う。柔らかくて、まるで本物の人間のよう。実は右手だけ樹脂でできているのだ。よく見えていれば、こんなに驚かなかったのかもしれない。

薄暗い中、大相撲の大関・魁皇のブロンズ像など、いくつかの作品が並ぶ。スタッフによると、さわり方は人それぞれで、後ろから抱き着いたり、肩を組んだりする人もいるそうだ。

もしかして、さわり方で人間性も出てしまうのでは? そう思うとちょっと恥ずかしい気持ちにもなるが、そうやって自分自身を再発見することも、この博物館の狙いなのかもしれない。

研ぎ澄まされる感覚

薄暗い「見ないでさわる」セクションは、まだまだ続く。

天井から約1300本の布がつり下げられた作品。かきわけて中に入ってみると、ナイロンの布が体の色々なところに柔らかく当たり、布が擦れる音がわずかに聞こえる。いつの間にか、そんな小さな変化にも敏感になっていることに気づく。目の前で波打ち視界をさえぎる、たくさんの白い布。優しくも周りの見えないこの感覚は、生まれる前の胎内に似ているのかもしれない、と思った。

あふれる情報の中にいると見過ごしてしまいそうな小さな感覚も、「見えない」というハンディがあることで、逆に気づく。非接触が進んだコロナ禍の2021年、大阪で開催されたユニバーサル・ミュージアムで、「逆風だからこそ、さわることの価値を感じられた」意味が、おぼろげにわかった。

もう一度、あらゆる感覚を働かせる

薄暗い部屋を出て、点字ブロックに導かれて歩いていくと、最後のセクション、「見てさわる」ゾーンへ。

再び会場が明るくなり、目の前に様々な作品が現れる。

トラ柄の丸々としたネコのオブジェや…

延べ2万人が磨いたというハート形の石…

陶板で作った名画など。見た目に楽しく、ザラザラ、ツルツルなど、感触もバラエティー豊かな作品たち。あらゆる感性を働かせて作品を鑑賞することで、来場者は「人間が様々な感覚を持っていること」を再認識する。

「さわって」世の中を知る

さわって、さわって、約1時間。血行が良くなったのか、手が少し温かく感じる。そもそも「さわる」行為は、ケガや病気の治療を「手当て」というように、優しさを表す面があった。感染症やハラスメントの影響もあってネガティブに語られることもあるが、「さわる」ことは、世の中を知る大事な手段。「ユニバーサル・ミュージアム」を体験して、しばらく忘れていたそんな感覚を思い出した。

「ユニバーサル・ミュージアム さわる!“触”の大博覧会」は、OHK岡山放送 KURUN HALL・KURUNラウンジ(岡山市北区下石井)で、5月7日まで開催されている。

(岡山放送)