ロシアによるウクライナ侵攻開始から約1年。

大規模な攻撃が始まっていると伝えられる一方で、ロシア軍の戦力不足もささやかれ、死傷者は1日あたり平均800人以上に上るとも言われている。

ウクライナは昨年末までに、ロシアに占領された領土のうち約40%を奪還したというが、そうした地域でロシアは何をしていたのか。

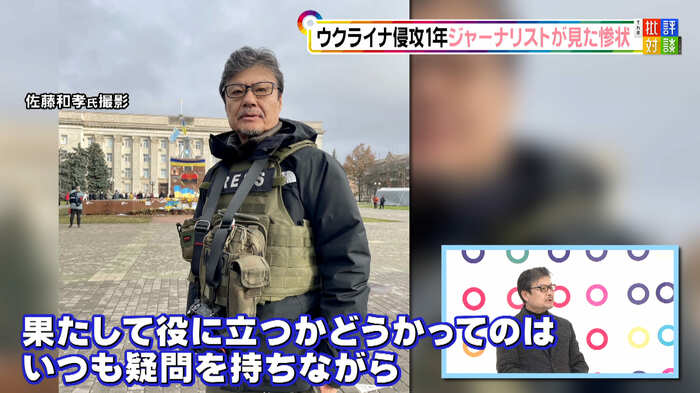

20カ国以上の紛争地取材を経て、去年ウクライナで現地取材を行ったジャーナリスト・佐藤和孝氏が、現地で撮影した写真とともに、取材過程とウクライナの惨状、そしてメディアの果たす役割について語った。

戦場で“完全な安全”はない…頼れるのは自分のアンテナだけ

2022年11月、ウクライナ現地に入った佐藤氏。

佐藤氏が取材したヘルソンという町は、ロシアが実効支配するウクライナ南部のクリミア半島に接していて、侵攻開始後の3月から9カ月間、ロシア軍に占領されていた場所だ。

佐藤氏は、解放後1週間~10日ほどたってからヘルソンに入ったが、ロシアの支配が非常に厳しかった印象を受けたという。

――ヘルソンという町に入った理由は?

ロシア軍が長い間、数カ月にわたって、ロシア化をしようとした。そこで住民たちがどんな抵抗をしていたのか、ロシア軍がなぜそこから撤退しなければならなかったのか、そういった観点で取材をしました。

――取材体制は何人ぐらい?

4人。僕と、撮影カメラマン、通訳兼コーディネーター、ドライバー兼技術です。

――泊まる場所はやはり信頼できるコーディネーターが?

そうですね。

全部彼らが探してくれて、そこで一緒に生活をしながら現場に向かいました。

ヘルソンはその時も毎日砲撃があったので、ヘルソンから北約50キロにあるミコライウという町を拠点に、毎日1時間かけて往復し取材をしました。

宿泊場所は、アパートメントホテルという普通のアパート。旅行者に対して大家さんが貸していて、2LDKで設備もしっかりしていました。

――食事はどうしていた?

ほとんど自炊です。マーケットが開いていたので材料を仕入れてきて、料理を作って食べていました。

――写真を見るとテーブルの上にはランタンがあり、額にはヘッドライトをつけている?

この時はちょうどヘルソンやその周辺に対するロシア軍のインフラ攻撃が激しかったので、この辺も全部停電になった。

――安全面の確保はどうしていた?

“完全な安全”はあり得ません。不測の事態が起きる、そのリスクがあるということを含めて、ある程度いけるかなと思った時には踏み込みます。

当然40代の若い記者もいますが、50代60代のベテランが多かったです。つまり色んな経験をしている記者です。戦場では何が起こるか分からない、そこで頼れるのは自分のアンテナだけなんです。

――防弾チョッキは着ている?

防弾チョッキも、果たして役に立つかどうかはいつも疑問を持ちながら着ていました。

1つ5キロあってヘルメットを入れたら7キロ近くなりますから。着けないよりは着けた方がいいとは思いますが、「動きが鈍くなったらどうしようか…」といつも思います。

拘置所がロシア軍に占拠され拷問部屋に

佐藤氏はさらにヘルソン市内にある拘置所の写真を見せてくれた。ここはそもそもの用途とは全く違う形で使われていたという。

「鉄格子の扉が見えますが、ここはヘルソン市内にある警察の拘置所です。以前は未決囚が収容された場所がロシア軍に占拠され、ここに拷問部屋を設けて、いろんな拷問を行っていた場所です。

その拷問の内容というのは、ガスマスクをつけさせて呼吸困難にするとか、水責めにするとか、電気ショックを与えるとか、殴打するとか…、様々な方法で住民に圧力をかけていました」

――民間人に対して?

基本的に民間人です。僕が取材した中では、ジャーナリストで何の理由もなく拷問されたという人もいました。その人は拷問された理由が全くわからないと。

ある日突然、道路で捕まえられてここに連れてこられた。理由はジャーナリストだからということだけなんです。つまり発信力を持っているということ。そういった人たちに恐怖を植えつけさせて、口を封じると。

――そのジャーナリストは現地の人?

ウクライナ人のジャーナリストです。

――「PRESS(プレス=記者)」などと記載された防弾チョッキを着ている人は、標的にしないという暗黙の了解があるのでは?

今現在では、僕たちも「PRESS(記者)」をつけるのか、つけないか迷います。最前線に行って、その標的にならないようにするのが一番いいわけですが。

――「PRESS」マークをつけることで、かえってターゲットにされるリスクが高くなる?

この戦争で、約半年で20名以上のジャーナリストが欧米の記者も含めて亡くなっています。ジャーナリストが狙われているわけです。

ロシア軍が落とした橋、空っぽになった博物館

続いて佐藤氏は、途中で崩壊した橋の写真を見せた。

この橋は、ウクライナの南北に流れるドニプロ川を渡るためのものだったという。

――この写真は何の写真?

ドニプロ川にかかる東と西をつなぐ唯一の橋(※親ロシア派が支配する東岸に渡る唯一の橋)、「アントノフスキー橋」です。ロシア軍が川の東側に撤退する時に、ウクライナ軍の追撃をかわすために、この橋を落とした。

――かなり本格的に壊して撤退したという印象ですが、逆にロシア軍はもうこの川を渡ってヘルソンの中心部に戻ってくるということは考えていない?

考えたかどうか分かりませんが、当然この橋がなくても、船を使えば渡れます。しかし大々的に大きな部隊を動かして戻ってくるというのは、なかなか難しくなったんでしょうね。

ロシアはクリミア半島を守るために、東側だけは死守したいといった作戦なのかもしれない。

市内には略奪され、何も無くなってしまった博物館もあったという。

――こちらはどこの写真?

博物館ですが、空っぽですね。全部略奪され、ロシア軍が撤退して行く時に数万点に及ぶヘルソン・クリミアの歴史を持ち去った。

財産・歴史・文化を破壊していく。基本的には跡形も無いです。金目のものは全部持って行った。ロシアの考古学とか専門家の人たちが来て、梱包をさせて、「戦火に晒されないために安全に保管するために」と言って持っていったという話は聞きました。

佐藤氏がウクライナで感じた、今までの戦争との違い

約1年も続いているロシアによるウクライナ侵攻。

佐藤氏は、フジテレビ風間晋解説委員とこれまでの戦争との違いや、メディアの担う役割について話し合った。

佐藤和孝氏:

今までの取材した現場と全く違いますね。アフガニスタン、シリア、チェチェン、ボスニア…、いろいろ行きましたが、それらは基本的には地域紛争、内戦です。それと宗教宗派の対立であるとか。

ところが今回は大国と言われるロシアと、NATO・アメリカ。これが完全に対峙している。僕はそう考えながら取材していますし、第3次世界大戦の扉はもう開いてしまったんだという風に考えています。

風間晋解説委員:

これは明確に領土を巡る戦争ですよね。

ロシア側が「特別軍事作戦」と称し、「戦争」と言わずに突っ込んできているが、1年くらいの間に明々白々なのは、やはり「領土とその人的物的資源を手に入れよう」というところは否定のしようはない。

それに対してゼレンスキー大統領は「自分たちの土地を取り返す」と言っている。だから典型的な“領土を巡る戦争”の形になっているんじゃないかと思います。

そしてこの”戦争”の中で、ロシア・ウクライナの両陣営は戦況を有利にするための情報を発信し続けているが、ウクライナ国民は正しい情報を得ることができているのだろうか。

ウクライナの人々の情報の入手方法、そしてメディアの機能について佐藤氏は以下のように伝えた。

佐藤氏:

基本的にはテレビやラジオとか、あとはスマホですね。ネット環境は非常にいいですから。テレビもちゃんとやっています。

基本的には報道番組です。戦意高揚するための作り方は見てとれますが、戦争というのは情報戦ですから、自分たちの不利な情報は当然流さないわけです。

風間:

公共放送と複数ある民間放送局が一緒になって同じ内容を制作・放送するというやり方をやっている。それは戦時経済においては、どうしても情報源は限られるので、そういう形で情報提供を継続させる側面と、もう一つは出口が一つの方が情報統制はやりやすい、目も届きますから。

佐藤氏:

双方自分の都合のいいことを当然流そうとしているので、そこは注意深く見た方がいいと思っていますし、僕はこういう仕事をしているので、自分の見たことが全てなんです。よくフェイクニュースと言いますが、全てのメディア、ジャーナリストが、正しいことを伝えているとも限らないわけです。

やはり自分が見た事実だけは僕は大切にしたいと思って取材をしていますし、現場では多くの記者の目というのは非常に大切なんだろうなと。僕だけの目ではどうしても伝えることはできないし、それを受け取った視聴者・読者の人たちがそれをどう解釈するのか。それはもう受け取った側の問題になってくるので、我々は正確な事実・情報を伝えようとしているにすぎない。

この戦争はどう終結するのか?取材を通して感じること

果たしてこの戦争はどのような形で終結を見せるのか。佐藤氏は西側諸国の援助にかかっていると分析する。

佐藤氏:

いくつかの(終結の)シナリオは当然あるんだろうと思いますが、どういう形で終結をさせるのか。それは西側がどれだけ今後援助をしていくかでしょうね。

その西側、欧米の連帯がもし崩れたら、それはプーチン大統領の思うつぼにはまるわけで。

もしこの戦争が少し長引いていけば、ロシア国民の感情も反プーチン大統領の方にどんどんどんどん変わってくる可能性があります。そうした場合に、民衆蜂起やクーデターなどいろんな可能性があるわけです。

風間:

長期化してしまうと、やはりエスカレーションの可能性、特に核兵器が使用される可能性もそれだけ高まるので、長期化は誰も望んでいない。

特に来年2024年は、ロシアもアメリカも大統領選挙がある。そういう政治的なファクターからも自分に有利な形で停戦させたいという考えが働いてきてもおかしくないと思っています。

でもこれは領土を巡る戦争、あるいは侵略してはならないという国際社会の原則がかかっている戦争なので、たとえ停戦したとしても、また戦争が復活する可能性が大いにあると思います。

そういう意味において、僕自身は2014年(クリミア半島侵攻)が第1次、今が第2次、いずれ第3次、第4次があって、全体で見ると“30年戦争”みたいになる恐れがあるとみている。

佐藤氏:

ひとつ言えるのは、ロシアに勝たせてはいけないということです。

ロシアにいいような形でこの戦争が終われば、我々民主主義社会にはどういう未来が待っていますか?何も物が言えないんです。移動する自由はなくなるんです。

そういう世界を僕達の子供や孫に残しちゃいけないと僕は強く思います。

(「週刊フジテレビ批評」2月18日放送より

聞き手:渡辺和洋アナウンサー、新美有加アナウンサー)