1月1日に発生した能登半島地震。

この地震で、津波警報、そして大津波警報が出された。

テレビは震災の特別番組に切り替わり、強い口調で「逃げて!」とアナウンサーが避難を呼びかけた。

地震発生時から速報でニュースを伝えるまでの当時の状況や、強い口調でのアナウンスは適切だったのか。

被災地の石川テレビ・稲垣真一アナウンサー、フジテレビの奥寺健アナウンサー、報道局の平松秀敏編集長、そして専修大学で災害とメディアについて研究している山田健太教授が語った。

命を守るための呼びかけ「逃げて!」は適切だった?

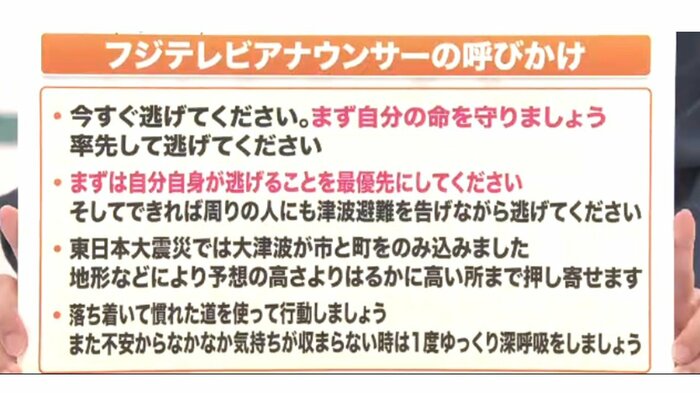

――「津波警報」や「大津波警報」が出されたこともあり、命を守る呼びかけが行われ、フジテレビではこのように呼びかけました。

「今すぐ逃げてください。まず自分の命を守りましょう。率先して逃げてください。

まずは自分自身が逃げることを最優先にしてください。そしてできれば、周りの人にも津波避難を告げながら逃げてください」といった文言です。

奥寺アナウンサー:

地震が起きた時に呼びかける内容は、フジテレビである程度文言を決めてきた経緯があります。

伝え方として「大津波警報」が出た時には、1段テンション(緊張)を上げる、というようなルールを作っています。

強く言えばいいかというと、かえって違和感のようなものが強く、逆に避難行動につながらない可能性はあるのではないかとも思い、このあたりは正直なところ正解が見えておりません。

ゆくゆくはもう少し正解に近いものにしていければ、ということを考えています。

平松編集長:

地震や災害時の初動は記者、もしくはディレクターはほとんど役に立たない。

最初にアナウンサーがマイクの前に立って「しゃべる」「訴える」「伝える」ことが一番。アナウンサーの発信力にかかっている。

――石川テレビでも、こういった文言を用意しているのでしょうか?

稲垣アナウンサー:

マニュアルがありまして文言を整理し、発災時にはそれをもとに話します。しかし今回、私はそのマニュアル通りに話しませんでした。

というのは「大津波警報」が出ているため、すぐに津波が来る。絶対に逃げてほしいので、定型文では伝わらないと判断しました。

例えば「ここで死んではいけません」「必ず生き延びてください」と。

「私の声がもし聞こえたら、その声が聞こえなくなるまで、すぐに飛び出して外に出てください」「後ろを振り返ってはいけない」というような口調で、4時22分から7時まで2時間半ぐらい伝えました。

もちろん地震の情報も伝えましたが、逃げることをひたすら叫ぶ形で呼びかけました。逃げてくれないと死んでしまうので…。

もし東京で私の音声が流れていたら、聞いていられないくらいの言葉だったと思うのですが、県内の人たちに「とにかく逃げてほしい」と伝えたかったので、私はその呼びかけに後悔していません。

稲垣アナ、呼びかけの対応を「今も迷っている」

――NHKのアナウンサーも呼びかけをしました。「テレビを見ていないで急いで逃げてください」「今すぐ可能な限り高いところへ逃げること」。

このように「~すること」など、命令調を取り入れたり、冒頭で逃げることを呼びかけ、かなり強い口調でした。

山田教授:

東日本大震災後に各局、マニュアルの変更をしていると思いますが、それが実行されたと思います。

今回は津波の到達時間が非常に短いという特徴があったために、より強い口調、命令調で避難を呼びかける、促すことは大事でした。

私は今回のNHKのアナウンサーの呼びかけは「あり」だと思います。

――実際に呼びかけをした稲垣アナウンサーのもとには、視聴者からどんな反響がありましたか。

稲垣アナウンサー:

もちろん賛否、届いています。

「ちょっとパニックになっているんじゃないか」「叫ぶだけで内容がないんじゃないか」「そこまでする必要はないんじゃないか」という意見をちょうだいしています。

「聞き覚えのある声が聞こえてきた。普段知っている人の声で、普段穏やかな感じで話しているのにも関わらず、切迫した表情でそして声で避難を呼びかけている。これで非常に深刻なことが起こっているんだなということが分かった」と、おっしゃってくださった方もいました。

今も本当にその呼びかけでよかったのか、個人的にも迷っているところではあります。

ただ、その結果、一人でも命を助けることができたのであれば、私は本望だとも思っております。

(「週刊フジテレビ批評」1月13日放送より

聞き手:渡辺和洋アナウンサー、新美有加アナウンサー)