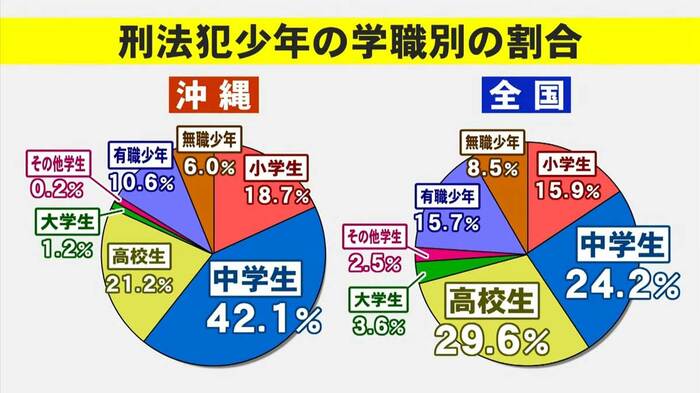

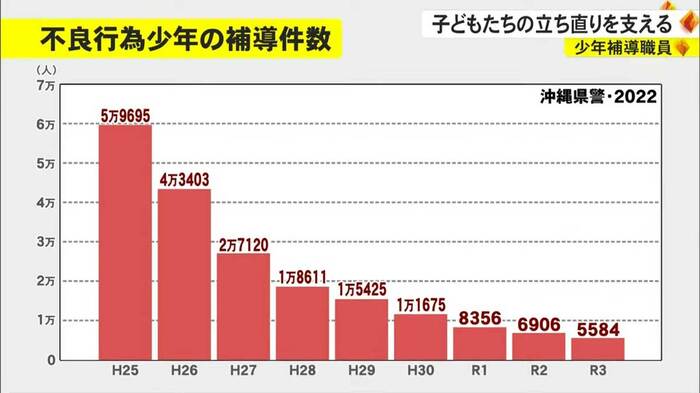

少年の非行件数、学識別の割合を、県内と全国と比較すると中学生の占める割合が全国で24.2%に対し沖縄では42.1%と約2倍。県警では、非行や不良行為の低年齢化を課題としている。子ども達の非行防止支援につとめる「少年補導職員」の仕事を取材した。

学習支援に居場所づくり 少年の立ち直りを支援

宜野湾警察署少年補導職員 仲里紗苗さん:

私はトータル12年目で、一度この職を離れたんですが、やっぱりやりたいって気持ちで戻ってきたんです。一番のやりがいは子ども達と直接関わって、その子たちの変化が目で見て取れるっていう所です。

宜野湾署・少年課で、少年補導職員として働く仲里紗苗さんだ。

少年補導職員は、非行や不良行為を繰り返す子どもたちに対して、学習の支援の他にも居場所づくりなどを通して立ち直りを支援している。

この日仲里さんは、不登校の続く少年たちの勉強をサポートした。

宜野湾警察署少年補導職員 仲里紗苗さん:

彼らはですね。なかなか学校の授業の中に入りきれていなくて、身なりの方が指導入っている子たちですね。

生徒指導の対象となり学校に行かなくなった彼らは、不良行為に走り、学校以外に居場所を求めるようになっていたという。

宜野湾警察署少年補導職員 仲里紗苗さん:

できれば中学校卒業した後、無職とか何もしていないという状況ではなくて、彼らが社会で行き場所がちゃんとできるような形を、居場所を作れるような支援をしています。

かつて支援を受けた22歳の女性「向き合ってくれたから卒業できた」

本島中部の中学校に通い、当時、少年補導職員の支援を受けた2人の女性。22歳となったいま、支援を受けていたときのことをつぎのように振り返る。

比嘉さん(仮名):

当時は学校行かない。出席日数が足りない。出席日数が足りないから卒業式出られないよって先生に言われて。それで多分(少年補導職員に)託されたんだと思う。

介護士として働く比嘉さんと、塗装工として働く金城さんは、中学校以来の友人で、進級時のクラス替えで学校に居辛さを感じるようになり不登校になったと話す。

2人は深夜徘徊で補導されるなど、不良行為が目立つようになった。

比嘉さん(仮名):

深夜徘徊で補導、2回くらい。2、3回。「(先生から)やるな」と言われました。

2人の立ち直りのために、少年補導職員は「学習支援」を通しての居場所づくりに取り組んだ。

比嘉さん(仮名):

中学三年のはじめくらいだと思います。中学校3年生でまるまる出席日数が足りないから卒業式に出れないという事で。出席日数を、ここで一緒に(勉強)やったら出席日数に入るよという事で。

2人は当時支援にあたった補導職員の根気強い対応をいまでも覚えていると話す。

比嘉さん(仮名):

行かなかったら電話かかって来るんですよ。ずっと電話が鳴ってくるんですよ。ブーブーって。来るまで待っているので。

金城さん(仮名):

ガラガラって開けた瞬間に「おはよう」みたいな。遅れて行ったとしても「おはよう」って明るく言ってくれたり。向き合ってくれたから卒業式まで出れたし。

中学を卒業した2人は現在、介護の国家試験の合格や、子どもの成長を見守るなど、それぞれ目標に向かい毎日を過ごしている。

再び非行に走らないように 地域と連携した取り組みも

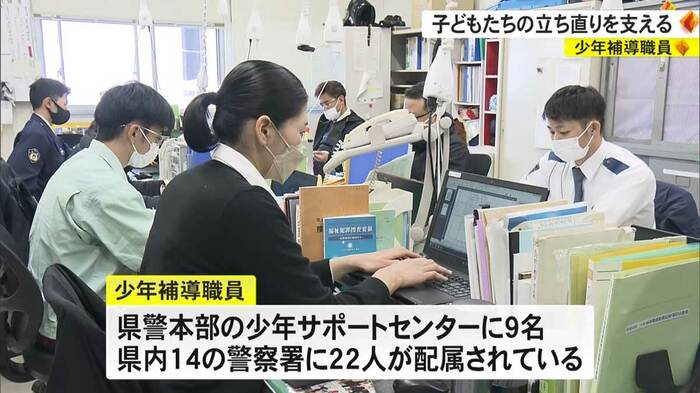

現在県内には県警本部の少年サポートセンターのほかに、14の警察署に少年補導職員が22人配属されている。

県警の統計では、県内における未成年の非行件数は年々減少傾向にあるとしながらも、少年たちが再び非行に走らないよう、居場所づくりや立ち直り支援が重要になると考えている。

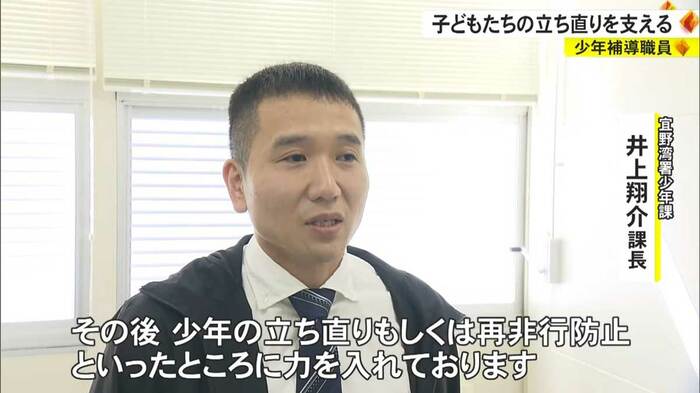

宜野湾署少年課 井上翔介 課長:

少年課は少年犯罪が起きた場合に検挙するというのが、主な任務と思われがちですが、我々としては、検挙活動を通じて、保護者であったり、学校、児童相談所などと連携してですね。その後、少年の立ち直り、もしくは再非行防止といったところに力を入れております。

「少年補導職員」は、学校に配置される「スクールサポーター」と連携し、農業体験や、調理体験など、子ども達に合わせたプログラムも取り入れている。

このほか地域の「少年補導員」や、少年らと近い年齢で勉強を教える「大学生少年サポーター」といったボランティアとも連携していて、このネットワークが少年たちにとっての居場所づくりにも繋がっている。

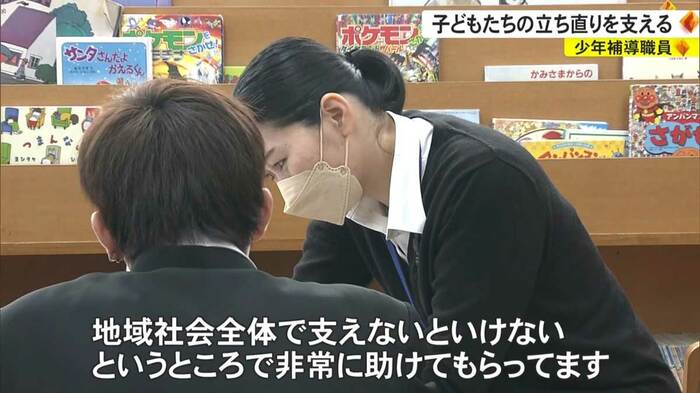

宜野湾署少年課 井上翔介 課長:

個々の少年ですとか学習支援とか、居場所作りといったところまではどうしても手が回らないというところがあります。そういったところで少年補導職員が、そういった活動をしてくれると非常に助かってですね、少年健全育成という目標に向けて地域社会全体で支えないといけないっていうところで、非常に助けてもらっていますね。

1人でも多くの少年が幸せな人生を歩めるように

仲里さんは地域全体で子ども達を見守ることが必要だとしていて、一人ひとりが考えていることを見極める事も大事だとしている。

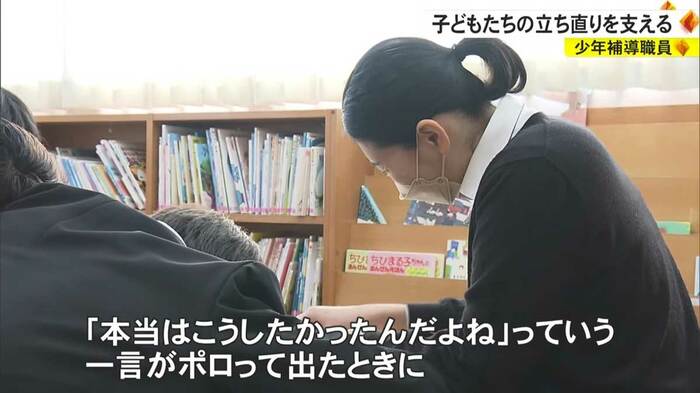

宜野湾警察署少年補導職員 仲里紗苗さん:

「実は高校行きたいんだよね」とか、「本当はこうしたかったんだよね」っていう一言がポロって出たときに、やっぱりこの子はこの子なりの夢があって。

宜野湾警察署少年補導職員 仲里紗苗さん:

本当はちゃんとした道を進みたいけど今、自分がどうしていいのかわからない状況なんだろうなっていうのが読み取れたときに、じゃあ一緒になって頑張ろうよっていう形で、私達が関わることで1人でも多くの少年が不幸な選択をしないように、幸せな人生を歩めるように、きっかけ作りができる仕事だと思っています。

少年時代のつまずきから立ち直るべく寄り添い支える。少年補導職員は、将来の地域を支えてくれる子ども達の未来を見つめている。