コロナ禍でお酒を飲む量が増えた人、減った人など、飲酒生活が変化した人も多いだろう。昨今は行動制限も緩和しつつあり、飲み会の機会が増えた人もいるかもしれない。

「酒は百薬の長」と言われることもありますが、それはあくまでも適量におさめての話。

酒ジャーナリストの葉石かおりさんと肝臓専門医の浅部伸一さんが監修を務め、アルコールによる弊害、ベストなお酒との付き合い方について解説する『酒飲み医師が教える 体によいお酒の飲み方』(扶桑社)。

気をつけたいアルコール依存症について一部抜粋・再編集して紹介する。

“家飲み”増でアルコール依存症患者の激増

2020年以降、新型コロナウイルスの流行により、居酒屋での飲酒が制限されたことをきっかけに、外で飲む機会が減ってきています。

そこで問題視されているのが、自宅での飲酒量が増えたことによるアルコール依存症者の増加です。自宅だと時間制限なく飲むことができ、酔っ払ったらそのまま寝るだけ…と、飲酒量がおのずと増えやすい状況が想像できるためです。

飲酒量は、純アルコール量10グラムを1ドリンクとして計算。その合計飲酒量が純アルコール量60グラム(6ドリンク、日本酒換算で3合)以上で、“飲みすぎ”となり、アルコール依存症になるリスクが高まると警告されています。

アルコール依存度を確認してみよう

WHOが開発した飲酒習慣スクリーニングテストAUDITを使って、自分のアルコール依存症リスクを確認してみましょう。

「あなたはアルコール含有飲料をどのくらいの頻度で飲みますか?」「過去に1年間、飲み始めるとやめられなかったことが、どのくらいの頻度でありましたか?」など10の質問があります。

その質問の合計点で依存度をチェックしていきます。

日本には、アルコール依存症予備軍が、約900万人もいると言われています。また、多くの予備軍の人は、頑なに認めたがらず、「自分は大丈夫だ!」と言う人ばかりなのが実情です。

アルコール依存度チェックを行った結果が15点以上の人は、飲酒量を見直す必要があります。また20点以上の場合は、アルコール依存に関して早急な治療が求められるため、専門医の受診が必要になります。

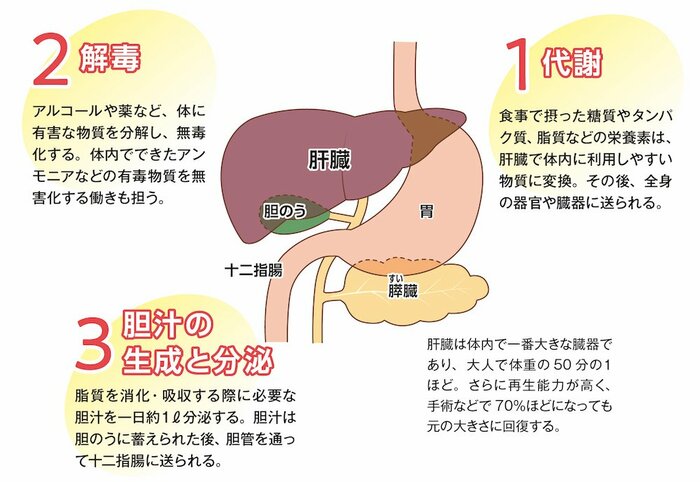

飲酒による負担によって肝臓が疲弊

大量にお酒を飲むことによって犠牲になるのは、常にアルコール代謝・分解を行っている「肝臓」です。

過度な飲酒を長年続けると、生活習慣病のリスクが高まるだけでなく、アルコール性肝硬変を引き起こす可能性が高まります。

飲んだアルコールは、肝臓で無毒化されますが、過度にアルコールを摂取すると、体はいち早く異物(アルコール)を処理しようと働くため、脂肪の代謝(燃焼)が後回しになってしまいます。

すると、中性脂肪が肝臓に蓄積され、アルコール性脂肪肝になってしまうのです。さらに中性脂肪の蓄積が、肝細胞を線維化させ、アルコール性肝硬変を発症します。

そして、結果的に肝がんにつながるケースもあるのです。

肝臓は肝細胞が壊れても、自覚症状がなかなか表れず、「沈黙の臓器」と呼ばれるほど。自覚症状が表れたときには、すでに肝臓病が進行していることも少なくないのです。

酒飲みが気にしたい数値

酒飲みが気にすべき、健康診断の数値は「γ(ガンマ)ーGTP(グルタミルトランスペプチダーゼ)」。

飲酒などで肝臓に過剰な負担をかける時間が長くなると、肝細胞内のγーGTPが増えて血液中に流れ出し、数値が上がります。

男性では50~100IU/L、女性では30~100IU/Lを超えると要注意。男女ともに101IU/L以上で要受診となります(基準値は、検査機関によって異なる場合がある)。

今年度行った健康診断の結果は、問題ありませんか? 肝臓病になり、お酒が飲めなくなってしまう前に、飲み方を見直しましょう。

“おつまみ”のタイミングが大事

体によいお酒の飲み方は、いかに血中のアルコール濃度を高めず、肝臓に負担をかけずに飲む方法です。血中のアルコール濃度を急激に上げると、二日酔いや悪酔いを招きやすいことがわかっています。

そこで鍵を握るのが、飲むタイミングに合わせるおつまみの選び方。

血中のアルコール濃度の上昇を緩やかにするには、いかに胃腸の中にアルコールをとどめておくかがポイント。アルコールは胃で5%、腸で95%体内に吸収されるからです。

さらに、飲酒による肥満を回避するためにも、中性脂肪を溜めない飲み方も重要です。糖質の多いおつまみはできるだけ避けましょう。

【始め】…油ものを先に食べる

血中のアルコール濃度を一気に上げないために、最初に選ぶべきなのは「油」。

オリーブオイルやマヨネーズを使ったサラダなどがおすすめ。揚げ物でもよいですが、中性脂肪を考えると控えめにしましょう。

<おすすめおつまみ>

カルパッチョ/アヒージョ/マヨネーズで食べる野菜ディップ/オイルを使ったドレッシング(豆腐サラダ・じゃこサラダ)/トマトのチーズ焼きなど

【中盤】…低カロリー&高タンパクメニューを

アルコール代謝の促進、肝機能向上のために、タンパク質を摂ることが大事。胃腸にアルコールを長くとどめるために、食物繊維も摂りましょう。

<おすすめおつまみ>

焼き鳥/焼き豚/刺し身/焼き魚/もつ煮/イカ焼き/厚揚げ焼き/マグロの山かけ/タコぶつ/れんこんのはさみ揚げ/ローストビーフ/貝の酒蒸しなど

【締め】…軽めの糖質を少し食べる

アルコールは血糖値を下げるので、胃の中が空っぽでは空腹感が増し、締めのラーメンが食べたくなってしまいます。そこで締めにおすすめなのが「軽い糖質」。

少しだけ糖質を摂ることで、空腹感がなくなり、がっつり食べを避けることができます。

<おすすめおつまみ>

鮭茶漬け/きのこの雑炊/卵スープ/麩とわかめの味噌汁/しいたけ焼き/だし巻き卵など

ただし糖質が気になる人は、あえて糖質を摂らなくてもよいです。あくまでも、がっつりとした締めを食べたくなる人が対象となるおつまみです。

タイミング別!二日酔いを回避する方法

二日酔いを防ぐ大前提は「とにかく飲みすぎないこと」です。

しかし、飲み始めるとついタガが外れて、飲みすぎてしまうという人も多いはず。

そこで、二日酔いを防ぐ方法について監修を務めた酒ジャーナリスト・葉石かおりさん、肝臓専門医・浅部伸一さんに聞きました。

【飲酒前】

空腹での飲酒は避け、何か固形物を胃に入れる

【飲酒中】

アルコールと同量以上の水分をこまめに摂る

【飲酒後】

少しの糖質を摂り、低血糖状態を回避する

【寝る前】

スポーツドリンクなどの電解質飲料を飲む

お酒と末永く付き合っていくには、「おつまみ選び」と「二日酔いを招かない飲み方」が大事になります。

お酒を飲む際は、これらを念頭において飲めば、いつまでも楽しく健康的に飲酒生活を送ることができるでしょう。

葉石かおり (はいし・かおり)

エッセイスト・酒ジャーナリスト

一般社団法人ジャパン・サケ・アソシエーション理事長

1966年、東京都練馬区生まれ。日本大学文理学部独文学科卒業。ラジオレポーター、女性週刊誌の記者を経て、現職に。「酒と健康」「酒と料理のペアリング」を核に、執筆・講演活動を行う。2015年に一般社団法人ジャパン・サケ・アソシエーションを設立。国内外で日本酒の伝道師SAKE EXPERTを育成する。著書に累計17万部を超える『酒好き医師が教える最高の飲み方』『酒好き医師が教えるもっと!最高の飲み方』『名医が教える飲酒の科学』(すべて日経BP)など多数ある。

浅部伸一 (あさべ・しんいち)

肝臓専門医

1990年、東京大学医学部卒業。東京大学医学部附属病院、虎の門病院消化器科、国立がん研究センターなどを経て、肝炎免疫研究のためアメリカ・サンディエゴのスクリプス研究所に留学。2010年より自治医科大学附属さいたま医療センター消化器内科に勤務。現在はアッヴィ合同会社に所属している。

<イラスト/楢崎義信>