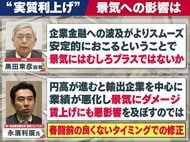

2022年12月、農林水産省は1月から10月までの農林水産物・食品の輸出額が1兆1218億円となったと発表した。初めて1兆円をこえたのは2021年だが、それを上回るペースだ。

円安の追い風に加え、現地の小売店やECサイトなどの販路が拡大していることなどが影響している。

品目では中国やアメリカの外食需要の回復を受け、ホタテ貝が前年の同じ時期に比べ約5割増加したほか、ベトナムなどでの育児用ミルクの需要アップを受け牛乳や乳製品が約3割増加している。

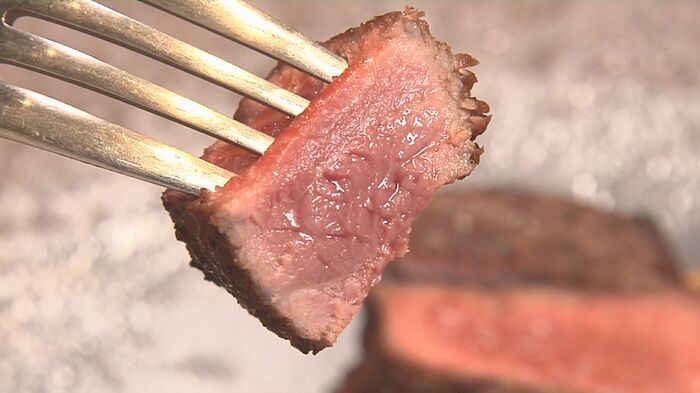

政府は12月、さらなる輸出力強化のため、新たな戦略をまとめた。これまでは、輸出を重点的に後押しする品目として牛肉や米、果物など28品目が指定されてきたが、新たに異色の品目が追加された。「ニシキゴイ」だ。

世界の富裕層を虜にする「ニシキゴイ」

「ニシキゴイ」が輸出重点品目に追加されることを意外に感じる人は多いかもしれない。だが、ニシキゴイの国内生産額に占める輸出向け割合は2020年時点で約6割となっている。

輸出額は去年59億円となり、この10年で2倍を超える規模まで拡大した。

一般社団法人全日本錦鯉振興会事務局に話を聞くと、ニシキゴイは外国での需要の高まりに合わせてじわじわと輸出が増えているという。

タイやインドネシアなどのアジアやイギリス、オランダなどのヨーロッパの富裕層が日本庭園などを造って、池の中にニシキゴイを入れ鑑賞する目的で購入されることが多いのだそうだ。

価格は幅があり、高いもので1匹なんと2億円を超える値がついたものもあったという。国の輸出重点品目となれば各国にPRをして輸出を促進しやすくなり、さらに輸出が伸びることを期待しているという。

また、牛乳の輸出にも期待がかかっている。農水省の輸出担当者によれば、現在の輸出量は香港やシンガポール、タイ向けなど少量だ。

しかし「北海道の牛乳などもう少し確保できたらありがたい」という声も聞かれ、「伸びしろ」がありそうとの評価だ。

価格や賞味期限の問題から量を一気に増やすというのは厳しい情勢ということだが、こうした問題が解決されれば、現状の国内で生乳が余っているという問題の打開策にもつながる可能性がある。

真珠は“オールジャパン”で撮影規格統一

そして、輸出方法も進化しつつある。これまでの輸出の問題の1つとして、都道府県別や企業別でバラバラに輸出促進策を行っていることも多く、海外へのアピールが弱いということあった。

これに対し、輸出重点品目となったものについては、“オールジャパン”で促進活動を行うため、政府は10月から「品目団体」を認定し始めた。現在すでに真珠や菓子、清酒など15品目7団体が認定されていて、組織的な促進活動が期待されている。

品目団体を指定したことによる顕著な効果は今のところはまだ見られていないようだが、業界一丸となって独自の輸出促進策に取り組んできた業界もある。真珠業界だ。

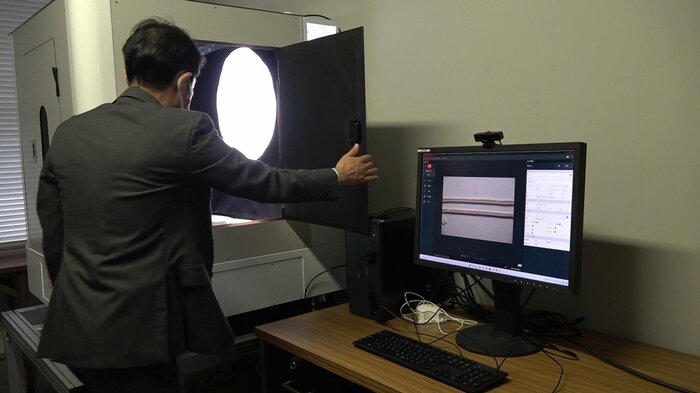

一般社団法人日本真珠振興会によると、2022年10月に神戸で開催された日本初の真珠単独の国際展示会の出品者70社は、オンライン上で商談するための真珠の写真を統一された方法で撮影したという。

実は、真珠は対面交渉がこれまで主流だったが、コロナでバイヤーが真珠を直接見るということが困難となり、オンライン商談への動きが加速した。ただ、映像を通してみたものと実際のものが違うということで商品を現地から送り返されてしまうような問題も発生した。

そこで、真珠の品質を正確にオンライン上でも表現できるように、光量の基準を決めて条件を統一した撮影システムを導入し、出品者全員がこの撮影方法で出品した。これにより取引リスクが下がり、国際競争力が上昇。

さらなる輸出の伸びにつながると期待されている。今後もこの撮影システムを活用していく方針だ。

政府は、他業界でもこのように品目団体などを通じたオールジャパン輸出体制への一層の強化を図りたい考えだ。

輸出は2%だけ…目標は5兆円!

日本で生産される農水産物や食品のうち、輸出されているのは僅か2%程度だ。オランダは95%、フランスは28%あり、諸外国に比べて著しく低い。

なぜ、日本は輸出割合が低いのか?

1970年代ごろから国内の農林水産物などの市場が飽和状態となった国の多くは、輸出を促進することであまった製品をさばく政策に力を入れたが、日本は生産を減らす生産調整で解決を図ったことなどが要因となっている。

日本では農林水産物は国内向けに作っているという意識も強かったので、輸出の本格的な体制に入るには遅れが生じてしまったのだ。

現在、政府が掲げている2030年の輸出額目標は5兆円だ。この目標をまずは早期に到達することが国際ベースに乗る喫緊の課題となっている。

(フジテレビ経済部 農水省担当 麻生小百合)