政府・日銀が、先週末、円買いドル売りの為替介入に踏み切った。

先月22日に24年ぶりの円買い介入を実施しているが、追加の措置となる。

急変する相場「この動きは間違いない」

相場が急変したのは、東京に続いてロンドン市場が手じまいに入り、取引の主な場がニューヨークへと移りつつあった21日深夜の時間帯だ。

前日の20日に150円台に入った円相場は、この日も円売りの流れが止まらず、2円近く円安が進んでいた。

「介入の動きはきょうもなさそうだ」という空気が市場に漂うなか、午後11時半をまわった頃に、異変は起きた。

1ドル=151円台半ばだった円相場は、円高方向に急速に動き、日付が変わった22日午前0時すぎには、148円台にまで一気に値を上げたのだ。

「この動きは間違いない」「円買い介入だ」

市場関係者の間から次々と声があがるなか、円相場は、1時間半ほどの間に5円を超えて急騰する展開となった。

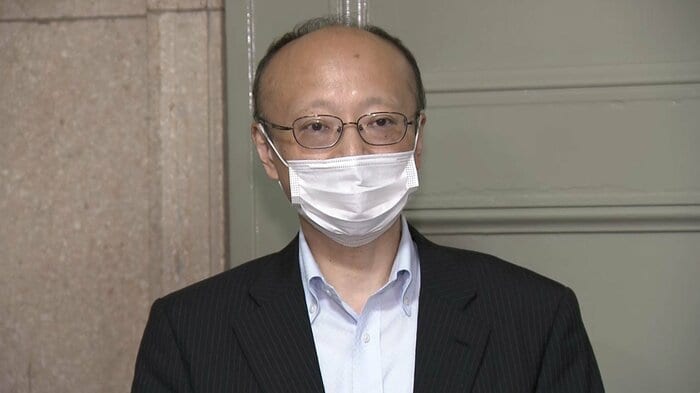

午前2時ごろ、為替政策の指揮をとる神田財務官は、集まった記者たちから介入したかを問われ、「コメントしない」と述べて、財務省をあとにしたが、最前線となる為替市場課の部屋の灯りは、その後も消えることなく、職員が作業に追われる様子が伺えた。

「コメントしないことに意味がある」

9月22日に円買い介入を行った際には、神田財務官が「断固たる措置に踏み切った」と表明したが、そのときとは打って変わって、今回 政府は実施したかどうかを公表していない。

あえて明らかにしない手法は「覆面介入」と呼ばれ、やったかどうかをうやむやにすることで、市場を疑心暗鬼にさせる効果があるとされていて、ある政府関係者は「コメントしないことに意味がある」との見方を示している。

「覆面介入」の憶測は、10日ほど前にも強まったことがあった。

円相場が13日夜に、1998年につけていた147円64銭という安値水準を超えて値下がりした直後に、1ドル=146円台まで急伸したときだ。

この際も、財務省幹部は介入の実施について、「言う時もあれば、言わない時もある」と明言を避けていて、警戒感を広げ、過度な円売りをためらわせようという狙いが見てとれる。

けさの円相場でも、わずか10分間で4円ほど上昇する場面があり、「当局の動き以外は考えられないのでは」との観測が広がった。

「いずれ水準は元に戻る」

先週末の介入で、市場関係者からは「意味のあるタイミングだった」との声が上がっている。

21日夜、アメリカのウォールストリート・ジャーナルが、12月の会合でFRBが利上げペースを緩める可能性について報じたことで、午後11時前後にはアメリカの債券市場で金利が低くなる傾向を示し、円相場がやや円高方向に振れる動きを見せていたのだ。

このタイミングを逃さずに介入を行ったことで、反転効果が高まった可能性がある。

ただ、円売りに走る投機筋を抑えるには限界がある。

9月22日の介入では、円買いとしては過去最大の2.8兆円が投じられたものの、円相場は約3週間後には介入前の水準に戻った。

市場関係者の間では「水準がいずれ元に戻るのは仕方がない」との見方が根強いなか、きょう午後0時現在、円相場は1ドル=148円台後半まで値を戻している。

円安が物価全体を押し上げる構図

9月の消費者物価指数は、円安が進むなか、物価全体が押し上げられる構図が鮮明になった。

値上げの波が広がり、上昇率は消費増税の局面を除けば、31年ぶりの高水準だ。

実質賃金は、31年前の1991年には年平均で前の年に比べ1.1%増で、賃金上昇が物価が上がる分を上回っていたが、今年8月は前年同月比1.7%減と、5か月連続でマイナスとなっていて、賃上げが物価上昇に追いつかず、賃金が目減りする状態が現実のものになってきている。

円安の負の側面が膨らんできているが、日銀の黒田総裁は景気の下支えを優先し、金融緩和を堅持する姿勢を崩していない。

円売り攻勢への神経戦続く

日米の金融政策の違いや日本経済の実力低下が背景に横たわる以上、金利差は広がり、貿易収支の赤字傾向でドル買い円売り需要は強まって、円安基調がこの先も続く。

今週27日~28日には日銀が、来週11月1~2日にはアメリカのFRBが、金融政策を決める会合を開く。

利上げを進めるアメリカと、金融緩和を維持する日本という対照的な姿が継続する限り、介入が円安スピードを緩める一時しのぎにしかならないという性格は変わらない。

政府・日銀が、政策の限界を見透かすような円売り攻勢に対峙する神経戦は今後も続くことになる。

(執筆:フジテレビ経済部長兼解説委員 智田裕一)