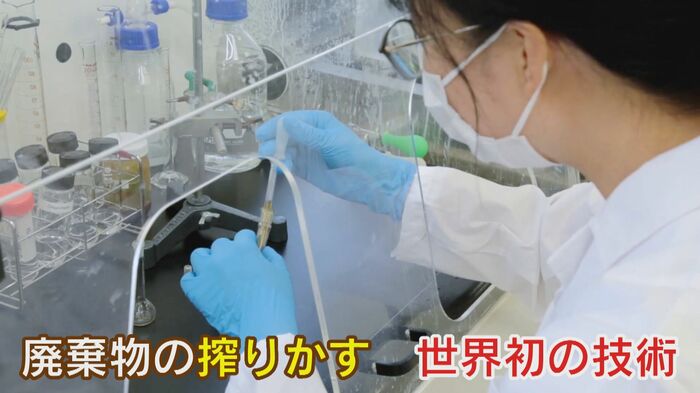

「SDGs」や「サステナブル」といった言葉が叫ばれて久しいが、あるものを作る過程で出る廃棄物を利用した、世界初の技術が、福岡県で誕生した。その「あるもの」とは、私たちの食卓に欠かせない調味料「しょう油」だ。

処理に悩まされていた大量の“搾りかす” 世界初の技術で化粧品に

楢崎春奈 記者:

トロっとした美容液なんですが、肌につけてみると、べたつくこともなく、すっと肌になじんでいくような感じがします

記者が肌につけた化粧品。その原料は…。

ジェヌインR&D・開忍 研究開発部長:

しょう油を作る際に出る、搾ったあとのかす「しょう油粕」からできています

私たちの食卓に欠かせない調味料「しょう油」。

全国に1,000社余りあるしょう油メーカーのうち、実に90社近くが福岡に集中。全国最多と言われている。

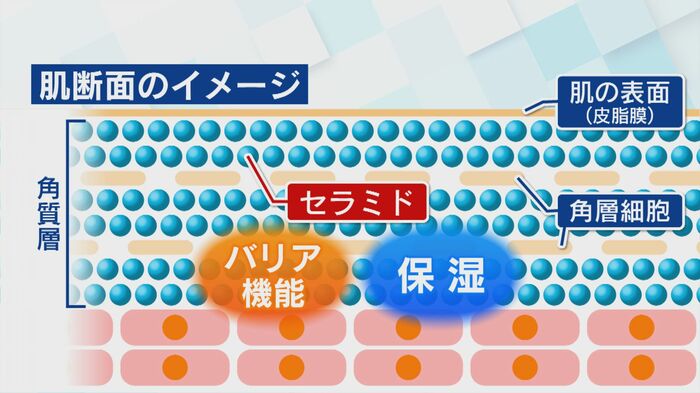

しょう油の製造工程で出るしょう油かすには、肌の潤いやバリア機能を高める「セラミド」という成分が含まれているが、多くが廃棄されていた。

そのしょう油の搾りかすから、化粧品を作る世界初の技術が生まれたのだ。

化粧品の原料となるしょう油の搾りかすを求めて、取材班は、福岡県筑紫野市にある「福岡県醤油醸造協同組合」の工場を訪ねた。

工場にあったのは、巨大なタンク。記者がタンクをのぞき込むと…

楢崎春奈 記者:

すごい、しょう油の香りがめちゃくちゃしますよ!

福岡県醤油醸造協同組合・植木達朗 技術部長:

タンクは高さが12メートルくらい。麹と食塩水を混ぜたものを中に入れます。その状態のものを「もろみ」と言います

この工場では、「生揚げ」と呼ばれる、加熱処理などがされる前の生のしょう油を製造。これを組合員であるしょう油メーカーに出荷し、それぞれが独自の製法で甘みやうまみを加え、私たちのよく知っているしょう油となって出荷されている。

タンクの中に入っているのは、半年かけて発酵、熟成を重ねたもろみだ。

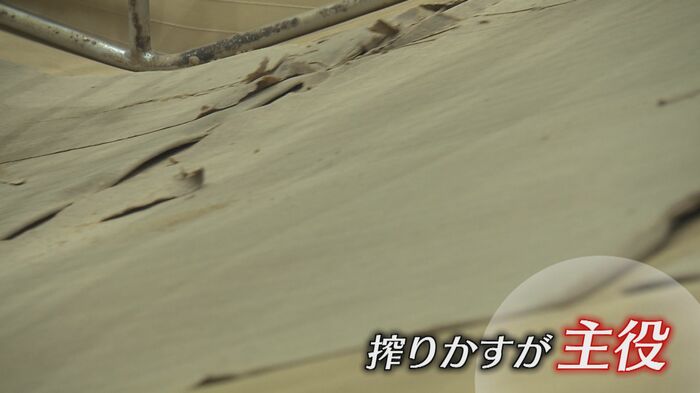

これを3日かけて搾った液体がしょう油になる。今回は、この搾った残りかすが主役だ。

福岡県醤油醸造協同組合・植木達朗 技術部長:

九州の場合は、畜産農家さんが結構いらっしゃるので、牛の飼料としてさばけていますけど、畜産農家さんが少ないところは、かなりご苦労されていると聞きます

この工場で排出される年間1,000トンの搾りかすは、牛の飼料として出荷されているが、全国的には、産業廃棄物として処分されているところがほとんどだという。

福岡県醤油醸造協同組合・植木達朗 技術部長:

福岡県にはいろんな郷土料理がありますけども、その郷土の味をその地域のしょう油店が守ってきた。その成果だろうと思います

世界で初めて天然「ヒト型セラミド」を抽出 食品としても摂取可能

多彩な食文化が育んだしょう油の味と製法を長く守っていくためにも、廃棄物を活用する新たなアイデアはないか―。

そこで注目されたのが、この搾りかすに含まれている「セラミド」という成分だった。

セラミドの研究開発に携わってきた、開発部長の開さんは、次のように話す。

ジェヌインR&D・開忍 研究開発部長:

しょう油は、やはり日本人が昔からなじみのある醸造発酵麹菌を使ったすごい食品なので、いろんな種類によっての違いとか研究させていただきました

セラミドとは、元々私たちの皮膚にある成分で、肌を外の刺激から守るバリア機能や水分を逃さない保湿機能を持っている。開さんは、発酵食品にこのセラミドが含まれていることに着目した。

県の制度を活用しながら組合と数年かけて共同研究を進めたところ、しょう油かすには、人間の皮膚にあるものと同じ型のセラミドが含まれていることを発見した。

これまでのヒト型セラミドが、化学的に合成されたものであるのに対して、人間が元々持っているものと同じ型(=ヒト型)を天然素材から抽出した点が世界初だ。

ちなみに、これまでにあった天然セラミドは、人の型とは別物だった。福岡の会社が、世界で初めて天然の「ヒト型セラミド」の抽出に成功したことになる。

ジェヌインR&D・開忍 研究開発部長:

セラミド以外の不要なものをいかに除去するか。そういったところが苦労しましたね

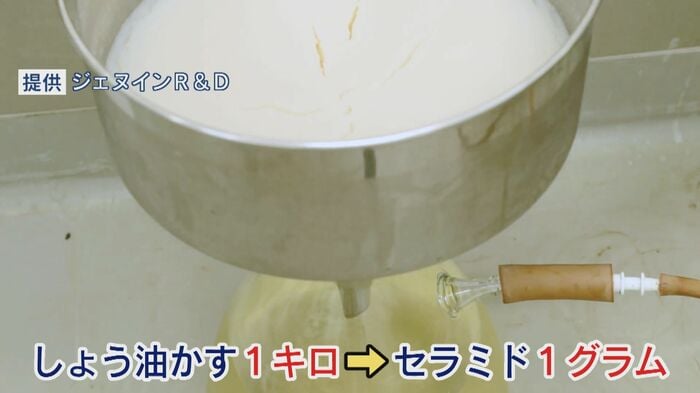

純度の高いセラミドを確実に抽出するために、しょう油かすの乾燥具合や、ろ禍する行程などを何度も調整。

その結果、1kgのしょう油かすから抽出されるセラミドは、わずか1グラムほどととても貴重だ。しかしその品質と安全性の高さに、大手メーカーも注目している。

開さんら「ジェヌインR&D」は、ロート製薬と手を組み、自社ブランドのスキンケアシリーズの販売を開始。今後は、近年注目されるヘルスケア領域でさらなる展開を狙っている。

ジェヌインR&D・開忍 研究開発部長:

どうしても産業廃棄物になって、もったいないっていうところがあったんですけど、良いものはできるだけ使いたい、そういう思いですね

安全性の高さから、この抽出されたセラミドは肌だけでなく、食品として口から摂取することも可能だ。サプリメントやドレッシングなど様々な商品開発が進んでいる。

日本人の食文化から生まれた循環型社会の新しいかたちが、福岡から広がろうとしている。

(テレビ西日本)