茨城・つくば市の「防災科学技術研究所」。

研究員の清水慎吾さんは、最先端の観測網を駆使して線状降水帯に迫っている。

防災科学技術研究所・清水慎吾研究員:

いかに早く積乱雲の赤ちゃんを捉えるか。そうした卵を捉えることで、それを予測に活用して、予測の精度を上げていくための道具です

一日2回では精度に課題…マイクロ波放射計に期待

予測精度を向上させるカギを握るのは“積乱雲”ではなく、その素になる“水蒸気”の観測。

清水さんが設置を進めてきた「マイクロ波放射計」は、空気中の水蒸気が放つ微弱な周波数をキャッチし、リアルタイムで上空2kmまでの水蒸気の量などを捉えることができる。

これまで気象庁による観測は、午前9時と午後9時の一日2回に限られていたため、精度に課題があった。

防災科学技術研究所・清水慎吾研究員:

(これまでは)日射が非常に強く照り付ける今のような状態、地面が温められて積乱雲が非常に多く発生する。この時間帯の観測ができていないことが、積乱雲の予測において非常に問題でありました。まさにこうした数分ごとのマイクロ波放射計の登場により、その積乱雲が発生する前の環境場をしっかり捉えることができるようになると期待しています

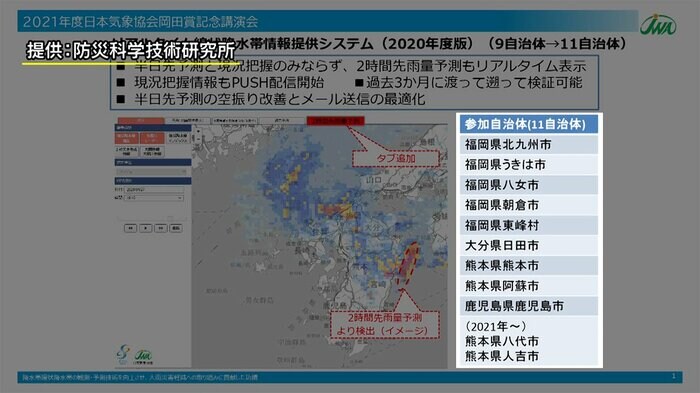

このデータなどを活用し、これまでよりもきめ細かい観測網を整えたのが九州地方。その中で、いま取り組んでいるのが線状降水帯の発生「2時間前予測」。

この社会実験には、現在11の自治体が参加。予測情報を避難行動に結び付ける方法も模索している。

防災科学技術研究所・清水慎吾研究員:

2時間先の雨量をリアルタイムで出し、それを何年に一度か再現期間にすることで、その雨が危ない雨か誰でも判断できるようにしています。例えば、2018年の広島の豪雨では、広島の豪雨より2~3倍多く高知で降っています。でも高知では、その雨は4年か5年に一度だったんです。それより半分の量なのに、広島では50年に一度の雨になるんですね。瀬戸内だと雨が少なくなるので、同じ300mmと言っても伝わらないのは、それなんです

気象庁で30%程度“捕捉率”

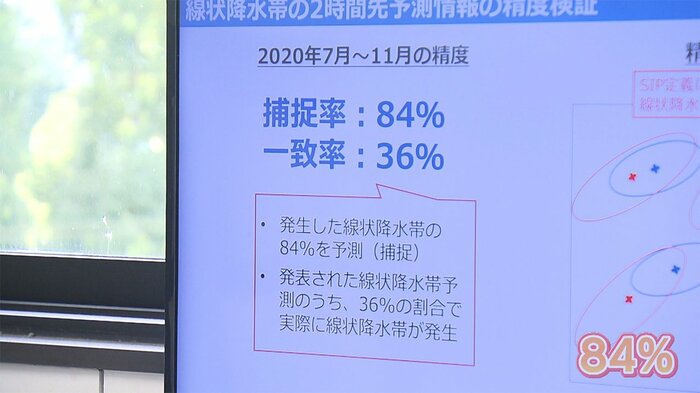

九州地方で進めてきた「2時間前予測」、その精度を評価するのが“捕捉率”。

実際に発生した線状降水帯に対して、予測ができた割合を示していて、2020年は84%だった。

対象期間などが異なるため、一概には比較できないが、気象庁の捕捉率は30%程度と分析されている。

防災科学技術研究所・清水慎吾研究員:

(線状降水帯が)初めて出てきた所が当てられないと意味がないですよね。という評価をすると、(気象庁は)30%だったことから、いま初めて出てくる所が80何%はすごくいいと思っています

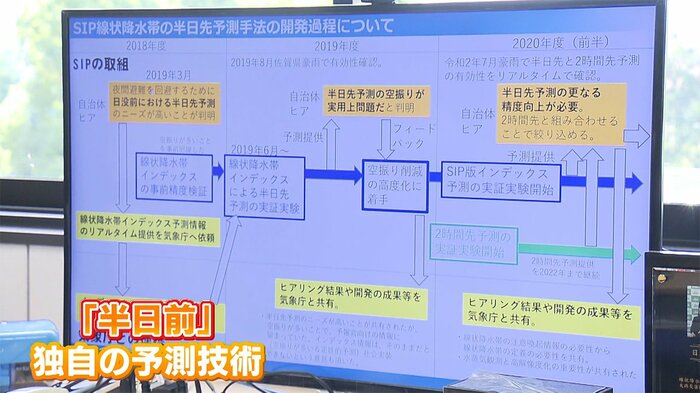

そして、気象庁が今シーズンから始めた「半日前予測」についても、独自の予測技術で取り組んでいる。

【ケース1(7月4日)】高知県に今シーズン初めて発表された発生情報。

気象庁が、予測情報を出さず見逃したケース。高知・愛媛・徳島の一部で発生を予測していた。

【ケース2(7月18日)】奄美地方を除く九州全域に発表された予測情報。

実際に九州北部で3回発生情報が出されたケース。全域ではなく九州北部に予測を絞り込んでいた。

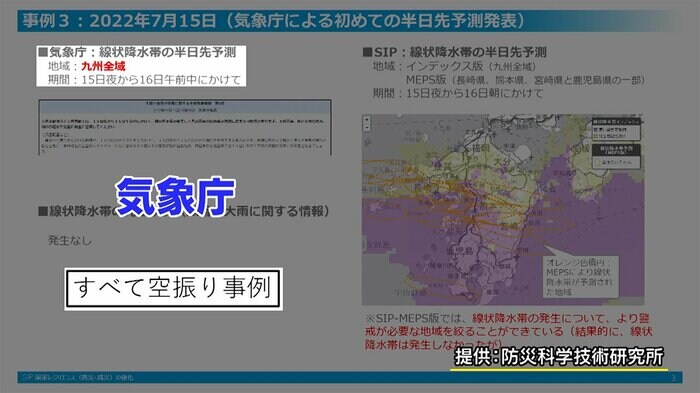

【ケース3(7月15日)】初めての予測情報が奄美地方を除く九州全域に発表。

実際に発生情報は出されず“空振り”になったケース。長崎や熊本などに絞り込み発生を予測したが、気象庁と同様に結果は“空振り”。

しかし…

空振りでも許容範囲 “完璧ではない情報”

防災科学技術研究所・清水慎吾研究員:

大事なことは空振りをしたとしても、もしオレンジだった場合、熊本県の自治体の方だけに迷惑をかけたんですね。空振りをしたとしても、許容できる。つまり不要な準備を減らせるのではないか

しかし半日前予測は、2時間前予測のように「何ミリ降る」という雨量には迫れない。

さらに観測体制の限界などから、数年で予測精度を劇的に向上させることは難しいのが現状。

だからこそ清水さんは、一定の精度を確立しつつある「2時間前予測」と組み合わせるなどして、この“完璧ではない情報”との向き合い方を提言したいと考えている。

防災科学技術研究所・清水慎吾研究員:

夜中避難の難しさを考えれば、梅雨末期に関しては空振りになるかも知れないけど、「避難してください」というメッセージで使うのか、そのあたりの使い方と運用の仕方まで含めて提言していかなければいけないなと思っています。研究の方向として、精度を評価して、こういう運用なら、「この誤差と共に使えるのではないか」は研究として進めるべき方向性ではないかと思っています

(福島テレビ)