4月1日から「プラスチック新法(※)」がスタートした。海洋プラスチックごみ問題に世界的な関心が高まる中、日本でも2020年にはレジ袋が全国で有料化された。そして最近飲食業界で増えているのが、プラスチックストローの廃止と紙・木製ストローの導入だ。

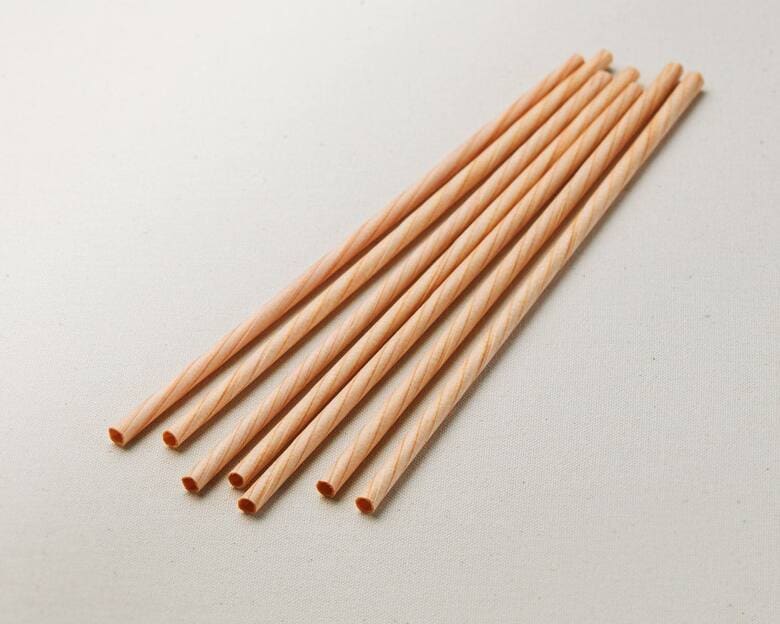

これに先立つ2018年に木製ストローを世界で初めて量産化に成功したアキュラホームを取材した。

(※)プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律

木のストローと聞いて「えっ?」と思った

株式会社アキュラホームの創業は1978年。木造注文住宅会社であったアキュラホームが、なぜ木からストローをつくることになったのか。アキュラホームを立ち上げた大工出身の「カンナ社長」こと宮沢俊哉社長はこう語る。

「我々は社会や環境への貢献を十数年前から標榜していて、間伐材を小学校に机として寄贈したりしていました。最初に木のストローの企画を聞いたときは『えっ?』と思いましたが、海洋プラスチック問題が話題になっていて、川上にある山や里でも何かできるかなと。ただ、木でストローをつくるとなると当時は1本で5千円も1万円もしたので、普及は難しいなと思いました」

木造住宅会社として木のストローもいいのでは

この企画を提案したのは当時入社7年目だった広報部員の西口彩乃さんだ。西口さんは当時のことをこう語る。

「それまでもいろいろチャレンジさせてもらっていたので、社長に提案したらもしかするとわかってくれるのではと思っていました。その頃コロナ前だったので毎日朝礼があって社訓を皆で唱和したんですけど、その中に『家づくりを通して環境問題に取り組みます』というのがあったんです。ですからこれからの時代は、木造住宅を扱う会社として木のストローもいいんじゃないですかと提案したのです」

宮沢社長のもう一つの懸念は「人体に影響のあるようなことがあったら」だった。

「木製のストローは前例がない。『もし万が一のことがあったら会社が潰れるよ』と彼女に言いました。しかし我々は社会や環境に貢献しようと言い続けてきた。木造住宅を建築する際にも匠のものづくりとして金物をなるべく減らしてきました。そして会社として多様な人材を採用し、人を育て可能性を引き出す経営を目指してきた。トップダウンではなく耳を傾ける。こうして木のストローの開発をやってみることにしたのです」

木のストローで直面した組織の難しさ

そこから提案した西口さんの奮闘がスタートした。もともと大学では環境システム工学を学んでいたのだが、チアリーディングに明け暮れ、アキュラホームに入社後も営業で「家を売ることばかり考えていた」という。

「もともと環境ジャーナリストの方から『木のストローをつくれないかな』と聞かれて、普段お世話になっている人に対して自分が出来るところまで一生懸命やりたいなと始めました。ただ最初のうちは木のストローに取り組むことで、会社の中でも『広報だけやっていればいい』と言われて組織の難しさに直面しました」

しかし悪戦苦闘の末、木のストローは無事生産に結びき、都内のホテルで実用化された。その後メディアに取り上げられたのがきっかけで、G20大阪サミットで採用されるなど、木のストローは環境貢献の象徴的な存在となった。2021年からアキュラホームは社内にSDGs推進室を設立し、西口さんは室長に抜擢された。

1本のストローに色んなストーリーがある

「私、本当に環境問題は素人です。木のストローに取り組むまでSDGsという言葉も知りませんでしたが、いまは何事も持続可能であるか考えることがすごく大切だと思うようになりました。木のストローから学んだことはたくさんあるので、今後は学校や企業で普及活動をしていきたいと思っています。環境というテーマは、どの学校や企業ともパートナーを組んでやっていけるテーマだと思いますし、もうそうした取り組みも始まっています」(西口さん)

4月1日から始まる新プラスチック法。環境への意識がより高まる中、西口さんはこう期待を示す。

「プラスチック新法の中には、ストローも含まれます。木のストローはたかが1本のストローですが、その裏側には間伐材の活用から森林保全につながっていたり、プラごみ問題の解決に寄与したり、雇用を生み出したり、色んなストーリーがあります。消費するだけのストローではなく、1本のストローからいろんな社会問題を考えるきっかけになることが、みんなで環境に取り組める近道だと思っています」

今後プラスチック製品はエコ素材でできたものに代替され、有料化で使用量が減ることが期待される。マイスプーンやマイフォークを持ち歩く人も増えそうだ。木や紙でできたストローが、当たり前の時代がすぐそこにやってきている。

【執筆:フジテレビ 解説委員 鈴木款】