日本国内における体外受精治療数は年々増加し、最新のデータでは年間6万人以上の子どもが生まれ体外受精で生まれる子の割合は、14人に1人に達したことをお話ししました。

(関連記事:知っていますか?卵子の秘密)

従来体外受精治療は、自由診療または自費診療といって全額個人が支払い大きな負担になっていました。いよいよ令和4年4月1日から体外受精などの不妊治療に保険が適用され、今までかかっていた10%の消費税もなくなり、患者さんの負担が減ることは大変喜ばしいことです。

しかし好事魔多しといって有頂天になってばかりではいられません。この機会に不妊治療の実際と、保険診療できること、できないことや問題点を考えていきたいと思います。

保険診療でできること

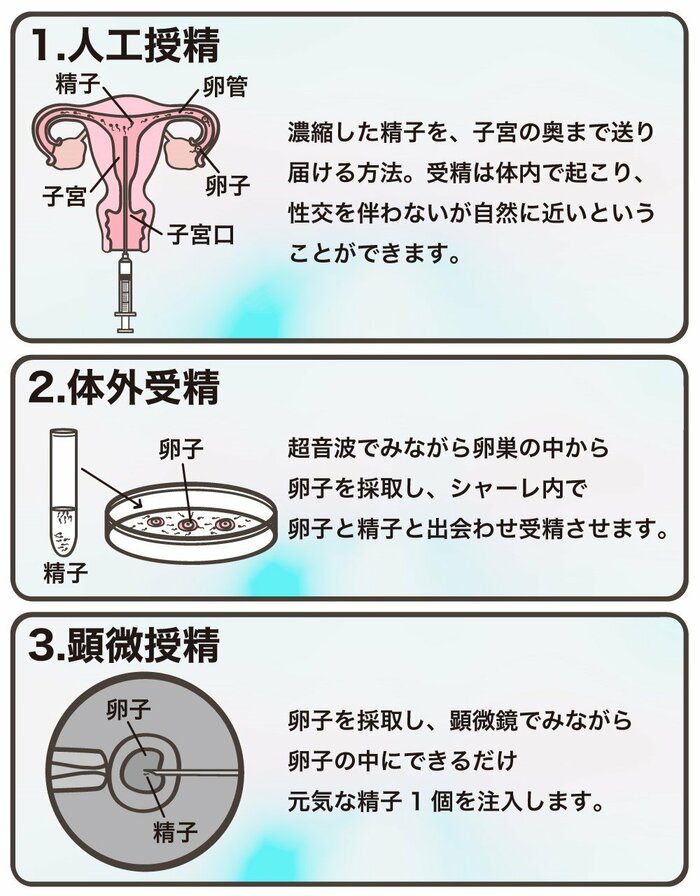

まず基本的なことですが、不妊治療ではどんなことが行われるのか見てまいりましょう(図1)。

1:人工授精―濃縮した精子を、子宮の奥まで送り届ける方法。受精は体内で起こり、性交を伴わないが自然に近いということができます。

2:体外受精—超音波でみながら卵巣の中から卵子を採取し、シャーレ内で卵子と精子と出会わせ受精させます。

3:顕微授精ー卵子を採取し、顕微鏡でみながら卵子の中にできるだけ元気な精子1個を注入します。

1から3までのステップすべてに保険が適用されます。

ちなみに人工授精は18200円(自己負担=5460円)、体外受精は42000円(自己負担=12600円)、顕微授精48000プラス個数による加算(自己負担=14400円から)となります。

採卵までに排卵誘発剤で卵子を育てたり、採卵や胚培養、胚移植、余った胚の凍結などもすべて保険で賄われます。

医療保険の適用で従来50万円から100万円かかっていた治療費が10%の消費税を除き30%の負担となり、15万円から30万円と概算されます。さらに医療保険が適用される治療費には「高額療養費制度」が適用され、申告すれば所得にもよりますが、10万円程度の自己負担で治療が受けられるようになりました。「医療費控除」を使えば年間の税金も還付されます。

お金の話ばかりするつまらないやつだと思う方もおられるかもしれません。が、体外受精は1回の治療で済むとは限らず、経済面から治療を断念する方やもう少し経済的余裕ができてからと先延ばしする方も少なくありません。現場の人間としては、菅前総理のご発案による不妊治療の保険適用はありがたく、より多くの方が子どもに恵まれることを期待するものです。

保険適用でできないこと

不妊治療に保険は喜ばしいことですが、手放しに喜んでいられないこともあります。保険診療と自費診療を同時に行うことを混合診療といいますが、混合診療は日本では認められません。保険で承認されていない新規治療を受けると、保険でカバーされるべき治療も自費診療になってしまいます。

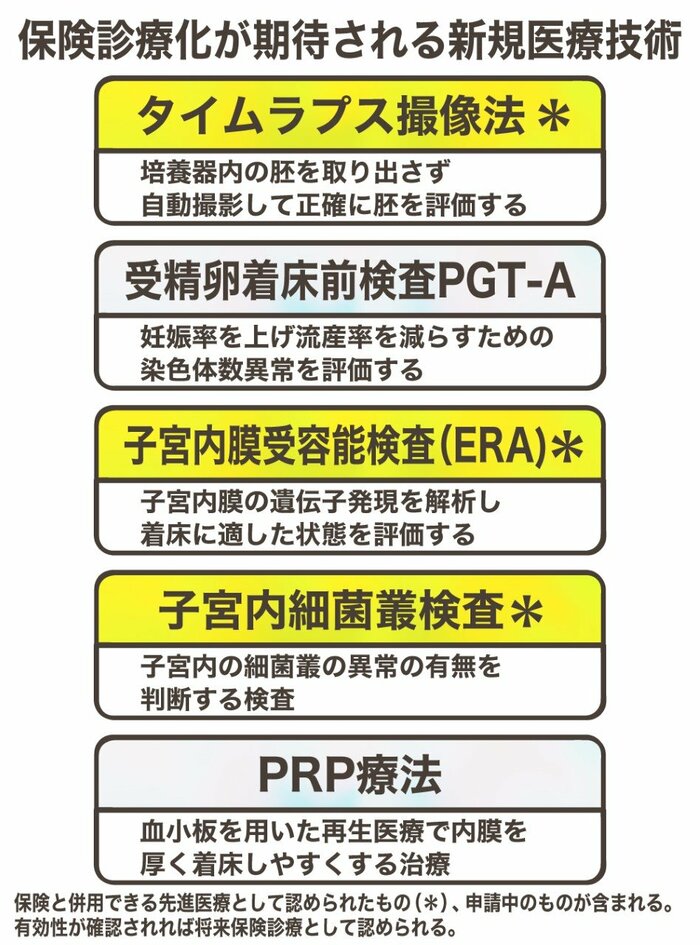

良い胚を移植してもなかなか妊娠しない場合、難治性不妊といいます。胚の培養や難治性不妊の治療に欠かせないと考えられる最新の治療法の主なものを表1に示します。

どの技術も保険適用になっていないため、どれか一つでも一緒に行うと、採卵や体外受精、胚移植など保険適用される部分も自費になり、かかった費用が全額自費負担となり100万円を超えかねません。

このギャップを埋めるには、「先進医療」という制度があります。有望な技術は審査の上先進医療として認められれば、保険適用になるまで保険治療と一緒に受けることができます。ただし、保険診療分とは別に先進医療の費用は自費負担になります。

これはといったよい胚を移植しても着床しないか、着床しても流産してしまう場合、受精卵に原因があるのか、子宮内膜に原因があるのかという問題にいきつきます。

受精卵着床前検査PGT-Aは染色体数の異常を評価し、着床しない胚や流産する胚、ダウン症などの染色体異常のある胚を見極めます。難治性不妊や流産を繰り返す方には希望の光で、妊娠率を上げ流産率を減らすことは確実だと思います。

子宮内膜が薄いなど内膜側に原因がある場合、再生医療の一つのPRP療法があります。血小板の力を借りて着床する能力を高める方法で妊娠率を上げるという成績は日本だけでなく世界から報告されています。

PGT-A、PRPどちらも比較的最近開発された技術で保険には収載されず、まず先進医療の認定が望まれます。保険で何度も治療して結果が出ない方が、自費でこれらの治療を受けるのでは本末転倒であり、一日も早くと祈るばかりです。

43歳から始める不妊治療

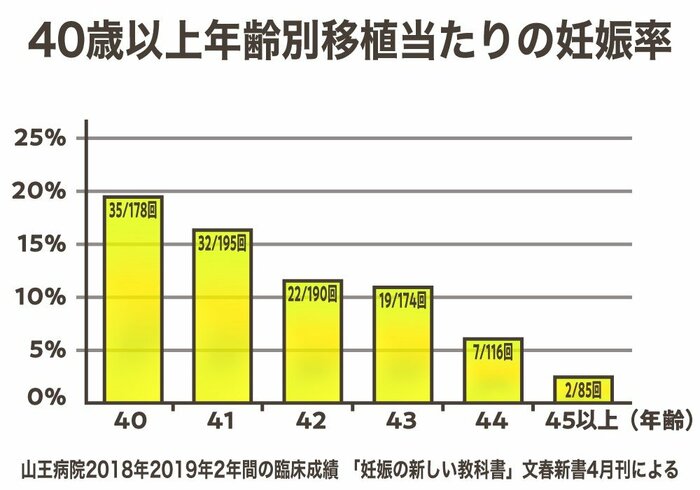

4月1日本日から体外受精を含む不妊治療に保険が適用されます。ただし年齢制限があり、40歳から42歳では治療回数が制限され、43歳以上の女性は適用外になりました。これを聞くと43歳以上になると不妊治療をしてはいけないと誤解する方がおられるのではないかと危惧しています。

年齢があがると不妊治療の成績は低下するのは事実です。治療の質を上げ、回数も余分にかかる場合が増えます。現場の感覚では難治性の方ほど援助が必要ですが、いわゆる費用対効果を計算すると限られた財源の中で、政府が効率を考えるのもやむを得ないかもしれません。

だからと言って子どもを諦める必要はありません。図2には山王病院の移植あたりの妊娠率をお示しします。1年1年成績は下がりますが、ゼロではありません。私の担当する産婦さんは平均で40歳を超えています。先に示したPGT-AやPRPの応用で向上も期待できます。48歳で初めて体外受精に取り組み49歳で無事出産した方も「諦めなくてよかった」とエールを送ってくださいました。

40歳から体外受精に取り組まれ結果が出ない43歳の方には高度治療からより負担の少ない治療にステップダウンをお勧めすることもあります。しかし40歳を過ぎて結婚して子どもを考えている43歳の方には「今すぐ取り組みましょう」と背中を押します。試みず後で後悔するより今できることに力を尽くすことが大事だと思うからです。

【執筆:医療法人財団順和会山王病院 名誉病院長 堤治】

【図解イラスト:さいとうひさし】