いまだ猛威を振るう新型コロナウイルス。

アメリカの多くの都市でロックダウンまでは行かずとも、ステイホームの状態が続いています。

私が住むワシントンD Cではレストラン屋内での食事が禁止され、外気温が氷点下近くになる夜など、外のテラス席には人っ子ひとりいません。そんな中、レストランのサーバーたちはどんどん解雇されていきます。

ライフコーチとしてボランティアでそんな方々の相談に乗っているのですが、移民や低所得者である場合が多い彼らがコロナ禍で希望のかけらを見つけることは厳しいのが現実です。

私が移住したアメリカは希望あふれるアメリカンドリームの国でしたが、新型コロナウイルスの影響で、決定的に過去のものとなりそうです。

希望のない国、アメリカ

希望あふれる社会とは子どもが親よりも豊かな生活を送れる社会で、それは移民や低所得者層にとって大きな希望でした。1940年生まれのアメリカ人の9割が親の収入を超えるなど、かつては高い社会流動性を保持していたアメリカはまさに希望の国だったのです。

社会的流動性とは社会階層間の流動性のことで低所得層に属する人が中所得以上の層に移行したり、中所得層がその上に行ったりすることです。社会的流動性が高いほど生まれた階層から脱却しやすく、その国に自由や平等がある状態とみなされます。

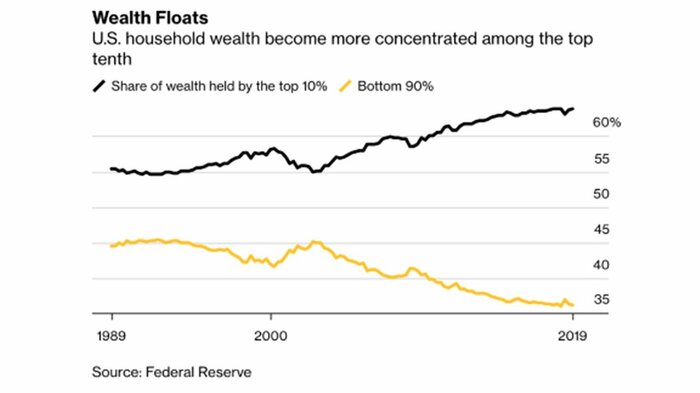

ですが80年生まれは5割に低下しています。またFederal Reserveの調査によると20年前はトップ10%が所有する富の合計は55.4%でしたが、2019年6月時点でトップ10%の富の合計は全体の63・8%で下から90%が残り36.2%を所有するとしています。結果として中間層や下層は上昇するのが難しく、トップは富を維持するという構図が出来上がっています。

実際2020年1月に世界経済フォーラムが発表した「社会的流動性」に関する報告書で、アメリカは82カ国中27位でした。アメリカは社会的流動性の低い希望のない国になりつつあります。(日本は15位)

相談者の話を聞いていると、2つのことが希望を失う原因となっているようです。

低学歴・低所得の連鎖

まず1つは高等教育の機会の喪失です。高い教育が社会的流動性を確実に上げるのか、というと諸論ありますが、高い技能と知識と人脈は良い条件の雇用機会を増やしてくれます。学歴と高所得の相関性を表す調査結果もあります。ですがコロナは特に低所得者層から高等教育の機会を奪っているのです。

2020年の大学への入学者は全体で4.4%、大学院で2.9%減りましたが、コミュニティーカレッジへの入学者は10.5%と大幅に低下しています。コミュニティーカレッジに通う生徒の3分の1は家族で初の大学に通う子どもで、入学者の半数は所得が低いと言われる有色人種(主にアフリカ系とヒスパニック系)になっています。

コミュニティーカレッジは2年制の高等教育機関で、学費が年間40万円程度と手ごろな価格で通えるので(私立の4年制大学は年間800万円にのぼるところもあり)、低所得者層にとっては希望の機関でもあるのです。

ですがコロナで親や自分に仕事がなくなって学費が払えない。こうして低学歴・低所得の連鎖が続いていきます。

空っぽのマンハッタンと重症化する低所得者

次は健康で安全に働く機会の喪失です。コロナ禍が始まってマンハッタンはあっという間に閑散としました。富裕層は海や山の中にあるセカンドホームに避難したり、快適に在宅ワークができる郊外の高級住宅に移り住んだからです。

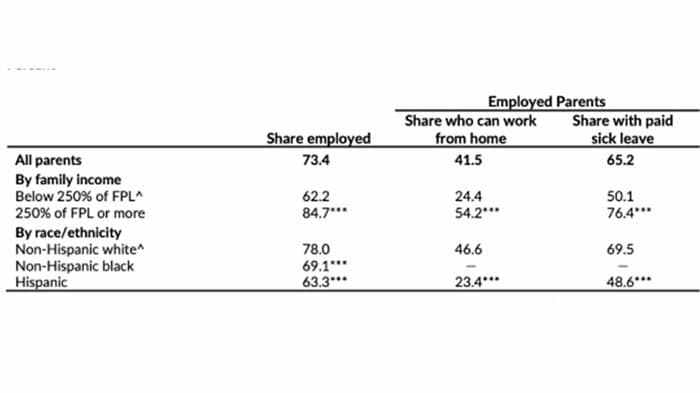

UrbanInstituteの調査によると41.5%の人が在宅勤務が可能だったのに対し低所得者層の家庭では24.4%だったと報告しています。65.2%の人が有給の病気休暇があるのに対し低所得者層では50.1%だけだったそうです。

コロナに罹る危険性が高いだけでなく、高額な保険料が払えず健康保険がないので病院にいけず慢性疾患がありがちで、一旦コロナに罹ると重症化しやすいとも言われています。健康に生きて安全に働く機会が剥奪されているようなものです。

教育だけじゃなく、健康も安全に働くことも平等じゃない今のアメリカは、アメリカンドリームどころか、移民してもコロナでますます「こんなはずじゃなかった」と思う国になりつつあります。

【執筆:Shigeko Bork BYBS Coaching LLC 代表 ライフコーチ・ボーク重子】