「増加傾向」さらにはっきり

11月5日に開かれた東京都のモニタリング会議では「増加傾向」がさらに明確になった。

新たな感染者の増加比は、100%を超えれば超えるほど増加傾向が強くなるが、前の週は91.7%だったのが、今週は106.2%に。

また、感染経路は家庭内感染が先週の36.0%から41.5%に増加して最も多く、次が職場での感染で、こちらも先週より増え16.6%に。

その次が特別養護老人ホームや学校などの施設内感染で16.0%、会食が7.0%、接待を伴う飲食店で2.1%の順となった。

家庭内感染4割超 ドアノブ等消毒を

家庭内感染が4割を超えたことを受け、小池知事は「まずは家庭内にウイルスを持ち込まないように」と指摘。家の中で多くの人が触るテーブルやドアノブなどを消毒することや、外が寒くて暖房を入れていてもこまめに換気することなどを呼びかけた。

冬はリスクを高める要素が多い

「冬の生活を考えると、感染対策上は不利になることが多いなと思う」

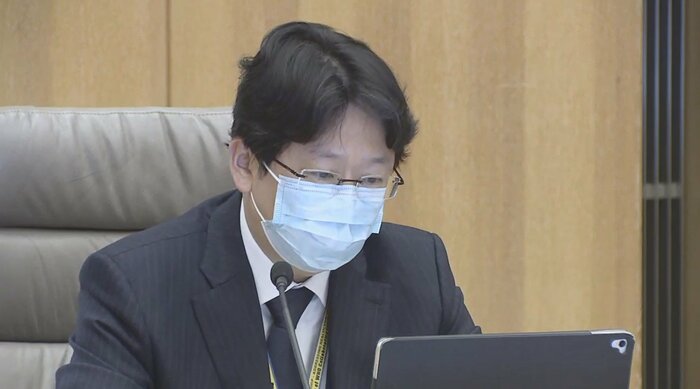

国立国際医療研究センターの大曲貴夫センター長は、寒くなると「どうしても窓を閉めたままにしがち」と、換気を怠りがちであることをまず指摘した。

「クラスターの事例を見ていて思ったが、寒いので、みんな寒い思いをした後、やはり暖かいところに集まる。そうすると距離も非常に近い。風が来ないところとなると閉鎖空間になる。そういう意味ではリスクを上げるいろいろな要素があるのが冬なのかな」

そして、3密を避けられない時は、マスク着用など夏以上に対策を意識することの重要性を呼びかけた。

重症患者の増加に懸念

「ボディーブローのようにずっと効いていることをご理解いただきたい」

東京都医師会・猪口正孝副会長は、1000人前後の入院患者が続いていることから、医療機関への強い負荷が長期化していることを改めて強調した上で重症患者の増加に懸念を示した。

「重症患者数が30~35人。この増加率で40人半ばまで増えてしまうと、かなり重症患者が圧迫してくることになる」

重症者が1人増えると、10人以上の医療関係者が必要になるとも言われる中、4日時点での重症患者は35人。先週の会議の時は30人だったので、5人増えている。

年代別にみると40代が3人、50代が7人、60代が7人、70代が13人、80代が5人で約半数が60代以下となった。

60代以下は、死亡者は少ないものの重症者は増えているので、これも更に警戒が必要だ。

出したら怖い数字になるので…

また、東京都は最大検査件数を6万5000件に拡充するが、これはインフルエンザのピークの週の数をもとに算出したという。

このピーク時に何人くらいのコロナ患者を想定しているか問われた大曲センター長は、「個人的な意見」と前置きした上で次のように述べた。

「6万5000件検査して、1%陽性率だとしたら650人になるわけですよね。実際には流行しているということになると、陽性率はその5倍、10倍になると思う。出したら怖い数字になるのであえて申し上げませんが…それぐらいの患者さんにどう対応するかという話になると思う」

モニタリング会議での今週の総括は感染状況・医療体制とも先週と同じく上から2番目だが、その中身を見ていくと厳しい状態になっていると言えるだろう。

(執筆:フジテレビ社会部 都庁担当 小川美那)