移住者が共同生活する場にも…

購入者の中には、空き家に「自分が住む」だけでなく、ユニークな活用をしようとする人もいる。

東京都内からいすみ市に移住した安藤さんは、オークションで土地面積1000坪、築150年の空き家を2400万円で購入。オークション事務局のサポートを受けながら、およそ1500万円をかけ大規模改修を行った。

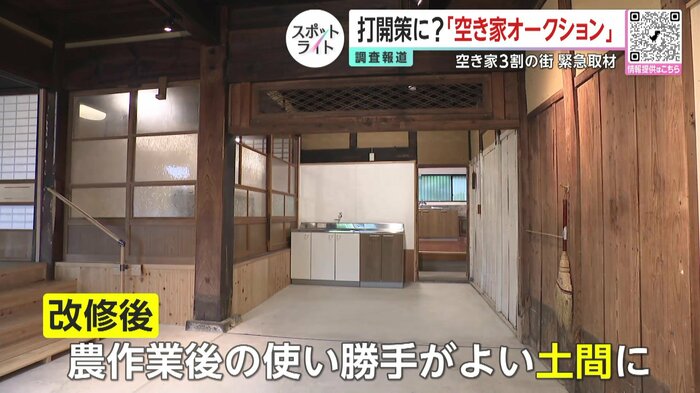

玄関を通った先の椅子が置かれていたスペースは、工事後、土間に様変わり。土間は、農作業を終えた住人の使い勝手を考えて設置された。

ここで若者から高齢者まで幅広い世代の移住者が、農業しながら共同生活をする「ファーム」を作る計画を立てている。

解体費用の壁

空き家を「活用」しようとする人がいる一方、必要なもう一つの対策が、古い建物の取り壊しだ。

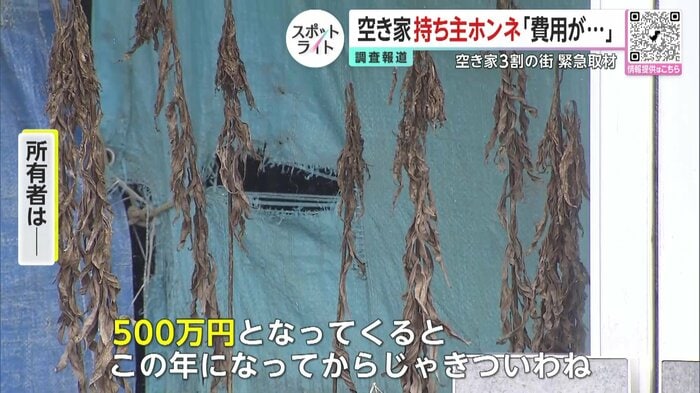

しかし、空き家の所有者は売却もできず、壊すに壊せないと嘆いている。

いすみ市内の空き家の所有者は「(壊さなくちゃいけないと思いながら)壊れた時には300万円ぐらいだったんだけど、今壊すと500万円。この年になってからじゃきついわね」と費用面の問題を吐露する。

いすみ市の商店街にある別の空き店舗のオーナーも、簡単に解体できないとしている。

空き家を所有する女性:

(空き家を)ずっと閉めっぱなしって訳にはいかないし、木造と違って壊すのにお金がかかる。1000万じゃすまないと思う。

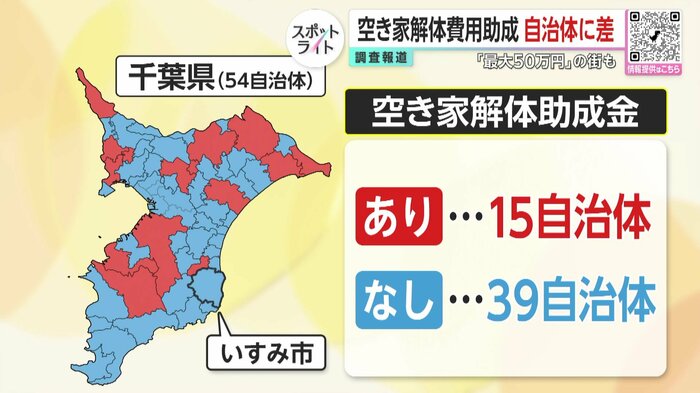

県内で助成制度ある自治体は3分の1以下

多くの所有者が「負担が難しい」という空き家の解体費用。一部費用を自治体に負担してもらうことはできないのか。

千葉県のすべての自治体に取材すると、54市町村のうち、助成金制度があるのは3分の1以下の15の自治体。39の自治体では制度がなかった。取材したいすみ市も、そのうちの一つ。

ある自治体は、「財源的問題と、個人の所有物に対しどれだけ行政が入っていていいものか議論が煮詰まっていない」と説明する。

一方、条件次第では、助成制度を設けている自治体もある。

鎌ヶ谷市では、解体費用のうち、最大50万円が助成される。対象となるのは、放置しておくと倒壊などの危険性があると認定された、「特定空き家」であることが条件だ。

そのほか、住民からの「空き家通報」やパトロールなど様々な対策もあり、2018年(3月末)には1000戸以上あった空き家が、先月末には763戸にまで減少。

自治体により制度に差がある中、国としてはどう対策をしていくのか。

国交省は、「空き家対策は自治体が行うことで、国としては自治体が支払う助成金を一部負担する支援を続けていきたい」と回答した。

今後も増え続けていく空き家をどう減らしていくか、社会全体で考えるべき時が来ている。

(「イット!」11月27日放送より)

▼情報募集

調査報道スポットライトは、みなさまから寄せられた声をもとに記者が取材し、社会課題の解決を目指します。「空き家を巡る問題」についても継続取材しています。情報提供して下さる方は、ぜひこちらまでご連絡下さい。 https://www.fujitv.co.jp/spotlight/