生成AIの普及が進む中、広島の大学で「卒業論文の書き方をAIが支援する独自システム」が動き始めた。自動修正に頼らず、学生の“気づき”を促す点が大きな特徴だ。AIと教育の関係を探る実証実験を取材した。

生成AI、普通に使うけど卒論には…

大学生活の集大成となる卒業論文。広島市安佐南区の広島経済大学で生成AIを活用した実証実験が進められている。

学生たちは普段、AIをどう使っているのか。

「悩み相談とかで使っている」

どんな悩みなのか尋ねると、10代女性は照れくさそうに「恋愛」と笑う。

一方、30代女性は日常の調べものについて「何か調べたいときは自ずとチャッピーに聞いている気がする」と話す。

「チャッピー」とはチャットGPTの愛称。新語・流行語大賞の候補にも挙がるほど、身近な存在になった。取材では、ほとんどの学生が「AIを使うのは普通」だと言っていた。

しかし、いざ卒論となると、初めて数千字の執筆に挑む学生の多くは「書き方や表現方法がわからない」と悩みを抱える。

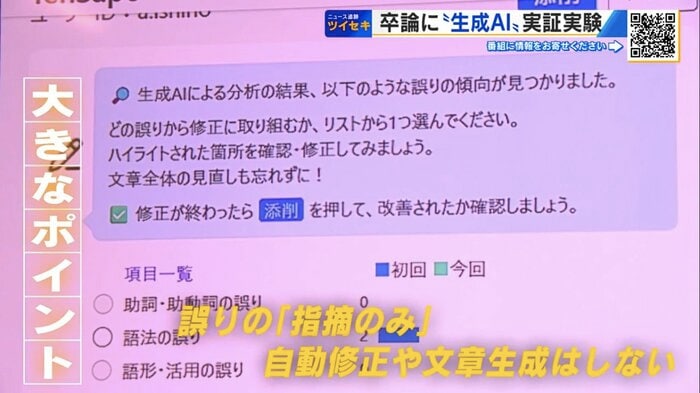

そうした学生をサポートしようと、ビジネス情報学科の石野亜耶准教授が中心となって「添削支援システム」を独自開発。石野准教授は、このシステムについて「生成AIが文法や学術的な表現をチェックして、どこに誤りがあるのかを教えてくれる」と説明する。

“よくある誤り”15項目をAIが抽出

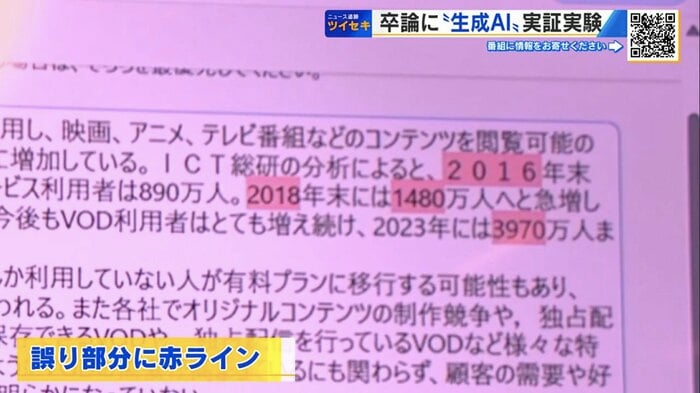

執筆中の論文を貼り付け、添削ボタンを押すと、誤りと思われる部分に赤いラインが入る。

抽出する誤りは、過去の卒業生が指摘された“よくある誤り”をまとめた15項目。

たとえば、

「句読点の不適切な使用」5件

「英数字表記の不統一」2件

「表記・用語の不統一」0件

そのほか、「学術的ではない表現」「文末表現の不適切さ」「漢字表記の不適切さ」など、卒論でよく見られる誤りをリスト化。見落としがちな弱点が、一覧になって表示される仕組みだ。

実際に使ってみた大学4年生の一人は、画面を食い入るように見ながら「面白いですね!」と笑顔で話す。

ほかの学生からも「思っていないところに誤りが出てきてビックリしました」「自分1人で見るよりAIを使ったほうが指摘がわかりやすかった」という声が聞かれた。

学生の“書く力”を奪わない工夫

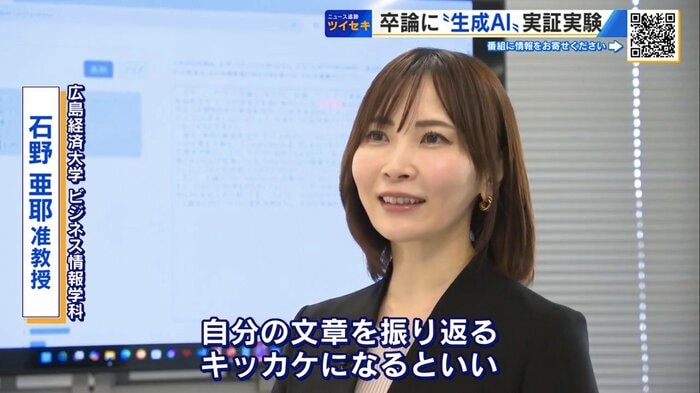

このシステムの大きな特徴は“AIが自動修正や文章生成をしない”点にある。誤りを指摘するだけにとどめ、どう直すのかは学生自身に委ねられる。入力された文章がAIの学習に使われない設定にしていることも、石野准教授は強調した。

「チャットGPTのハルシネーション(事実ではない情報の生成)の問題も抑えられますし、学生自身の能力向上にもつながります。“生成AIにはこういう使い方もあるんだ”と気づいてほしい。自分の文章を振り返るきっかけになればと考えています」

今回の実証実験には、学内15ゼミの学生が参加しており、石野准教授は「使いやすさに加えて、AIが教育装置として機能するのかも検証していきたい」と見据える。

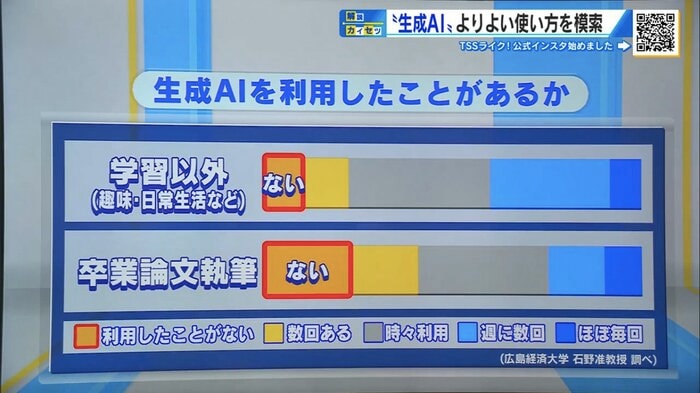

大学が学生約130人を対象に事前に行ったアンケートでは、「生成AIを利用したことがあるか」という問いに、ほとんどの学生が日常生活などで「利用したことがある」と答えた。しかし、卒論の執筆に関しては「利用したことがない」という回答が多い。

大学としても、過度に制限すると学生が委縮してしまうこともあると考える。そのため現時点では、禁止するのではなく“生成AIをより良く使うべき”という方向性をとっている。

教員は「論文内容の指導」に注力

この添削システムには、学生の学び以外にも大きな利点がある。

それが教員の負担軽減だ。

これまで教員は、文法や句読点など形式面の修正に多くの時間を割かれてきた。担当学生が多いほど労力も大きくなる。AIがその部分を補うことで、教員がより内容面の指導に集中できる環境が目指されている。

卒論シーズンの大学で始まった新たな試み。“AIに書いてもらう”のでも、“AIを排除する”のでもなく、学生の能力向上につなげようとする教育現場の模索が垣間見える。

学生が自分の言葉で書き進めるために、AIをどう活用するべきか──。これからの「学びのかたち」を探るのは、チャッピーではなく人間の判断だ。

(テレビ新広島)