秋が深まり、清流の女王・アユが産卵の季節を迎えた。天然アユの姿が減った広島県の一級河川・太田川で、漁協などが“命の流れ”を取り戻そうと産卵場を整え、親アユ約2000尾を放流した。

手作業で石をどけ、産卵場づくり

10月下旬、広島市安佐北区の太田川。長い柄のついた道具を手に、川へ入る人々の姿があった。

彼らが行っているのは、アユの“産卵場づくり”。深いところでひざ上ほどの川から大きな石を一つずつ岸へ運び出し、川底に柔らかい砂や小石を残す。

アユは浅瀬で産卵し、自らの尻尾で砂をかけて卵を守る。

「こういう砂のところで産卵する」

太田川漁協の組合員はそう話し、小石混じりの砂を手ですくい上げた。

重要なのは、アユが自分の力で砂や石を動かせる環境を整えること。天然アユを増やすため、太田川漁協と広島市などが一丸となって人為的に川底を整備している。

2024年までは大きな石を取り除くだけの作業だったが、2025年は横一列に並び、足の感覚を頼りに川底をならしていった。

天然アユは減少 気候変動も影響か

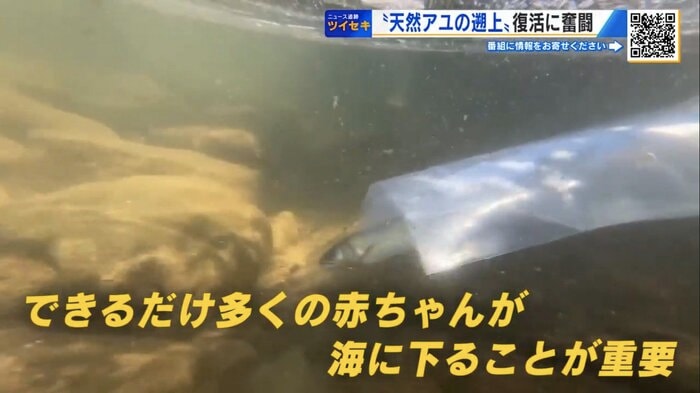

アユは秋に川で産卵。ふ化した稚魚は海へと下り、冬の間、海で成長する。そして翌年の春には再び川をさかのぼる。まるで季節とともに旅をするように、戻った川で産卵して一生を終える。

広島市は、天然アユの遡上数「71万尾」を目標に掲げている。2020年に66万尾を超えたが、その後は10万尾前後で推移。思うような回復には至っていない。

かつては太田川にも多く生息していたが、近年、水量の低下などさまざまな環境の変化で天然アユの数が減少。

太田川漁協の山中幸男組合長は、気候変動の影響を指摘する。

「ふ化して海に下るとき、海水温が20℃以上だとほとんど死んでしまう。自然ですから、僕らではどうしようもない」

さらに、アユを狙う天敵の“カワウ”も脅威だ。組合員がテグスを張るなどして被害を防いでいる。

「昔のようにアユ釣りでにぎわう川へ」

産卵開始の目安となる水温20℃を下回り、いよいよアユの産卵シーズンが始まった。

10月24日、産卵を控えた親アユおよそ2000尾が川へ放流された。

「うちはアユがいなかったら漁協が成り立たない。昔のように釣り人がどんどん川に入ってにぎわう――それを目標に一生懸命やっています」と山中組合長は話す。

できるだけ多くの稚魚が海へ下り、また来年この川に戻ってくるように…。地道な作業の先に見えるのは、天然アユで活気を取り戻す地元の未来である。

(テレビ新広島)