鹿児島県薩摩川内市の九州電力川内原子力発電所で、使用済み核燃料の保管問題に新たな動きがある。九州電力は2025年10月24日、敷地内に乾式貯蔵施設を設置するための申請を原子力規制委員会に行った。この施設は2029年度の運用開始を予定しており、使用済み核燃料の保管能力を大幅に拡張する計画である。

使用済み核燃料の保管能力が限界に

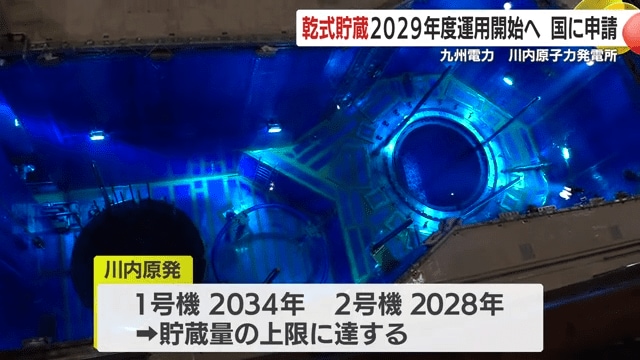

川内原発の1号機と2号機では、現在使用済み核燃料をプールで貯蔵しているが、その貯蔵量は両機ともに7割を超える状況に達している。九州電力によれば、このままでは1号機が2034年、2号機に至っては2028年には貯蔵量の上限に達してしまうという。

「運転期間認可を受けた60年を迎えるまで確実に安全・安定運転を続けるため、乾式貯蔵施設を設置することとした」と、九州電力鹿児島支店立地コミュニケーション部の水口雄二グループ長は説明する。

乾式貯蔵施設とは

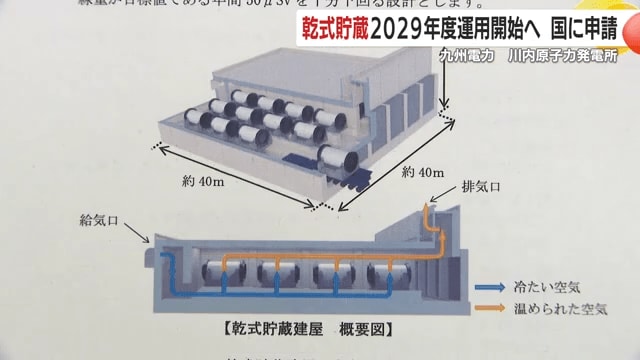

乾式貯蔵施設は、プールでの冷却が一定期間経過した使用済み核燃料を金属製の容器に入れて保管し、空気で冷やす施設である。今回設置を予定している施設では、使用済み核燃料560体分の保管が可能となる。

この施設が完成すれば、川内原発の使用済み核燃料の保管能力は2038年まで確保できるという。水口グループ長は「これまで国内外で多数の実績があり、貯蔵施設を設置することで信頼性の向上を図ることができると考えている」と施設の安全性を強調する。

地元自治体の反応

九州電力は規制委員会への申請と同時に、鹿児島県と薩摩川内市に対しても事前協議書を提出した。地元の理解を得ることが重要な課題となっている。

申請を受けて、薩摩川内市の田中良二市長は「国には厳正な審査をお願いしたいし、九州電力には市民に乾式貯蔵にかかる申請の内容を分かりやすく説明するよう要請した」とコメント。

また、鹿児島県の塩田知事も「県の原子力の専門委員会で審査の内容や、安全性にかかる技術的な検証もしっかり行っていただきたいと考えている」と述べ、慎重な姿勢を示している。

地域住民への説明が課題

九州電力は地域住民の理解を得ることの重要性も認識している。水口グループ長は「地域の皆様に安全性等についてご理解いただき、安心していただくことが何よりと考えているので丁寧な説明に努めて参りたい」と話す。

乾式貯蔵施設の設置は、原子力発電所の継続運転に不可欠な要素となっているが、同時に地域住民の安全や環境への配慮も重要な課題だ。今後、九州電力による地域住民への説明や規制委員会による審査の行方が注目される。

(動画で見る:「川内原発1号機・2号機の使用済み核燃料 プール貯蔵量7割超」)