巨大な飛行船のような機体…

こうした状況に、政府も対策を進めている。

衛星通信サービス「スターリンク」の活用の拡大し、さらに停電に備えて携帯基地局を強化するため、ソーラーパネルの設置なども進めている。

ただ、現状では、十分な対策が整っているとはいえない。

一方で、民間では、災害時の「情報難民」を救うための新たな動きが次々と始まっている。

取材班が向かったのは、日本から遠く離れたアメリカ・ニューメキシコ州ロズウェル市。

弓削いく子記者:

格納庫に向かっているんですけれども、こちらフェンスの向こうにある白い、カマボコ形の建物が見えるでしょうか。あれが格納庫です。

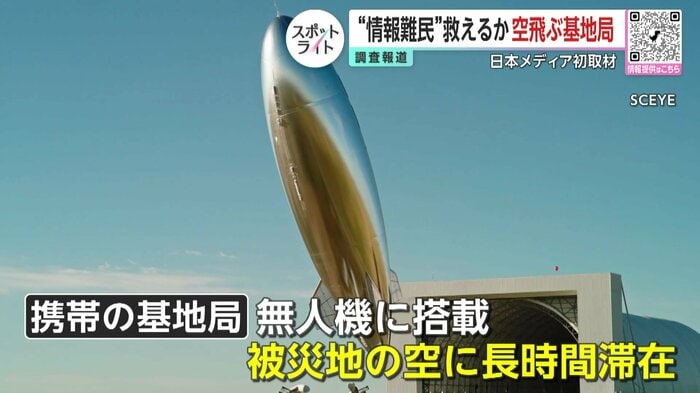

ここで開発されているのは、日本のソフトバンクが投資する「空飛ぶ基地局」。携帯の基地局を無人機に載せ、被災地の上空に長時間滞在させる。

開発しているのは、現地の航空宇宙企業。今回、日本メディアとして初めて許可された。

格納庫の中へ入っていくと、見えてきたのは全長65メートルにも及ぶ、飛行船のような機体だ。

弓削いく子記者:

近づくと本当に圧倒されます。そして、今回は特別に触ってもいいということですので、ちょっと触ってみますが、結構弾力のある素材です。押すと、押し返されるのがよくわかります。

携帯の基地局を載せるこの機体は、航空機や台風などの雲よりも高い、高度20キロの成層圏で位置を変えずにとどまることができる。

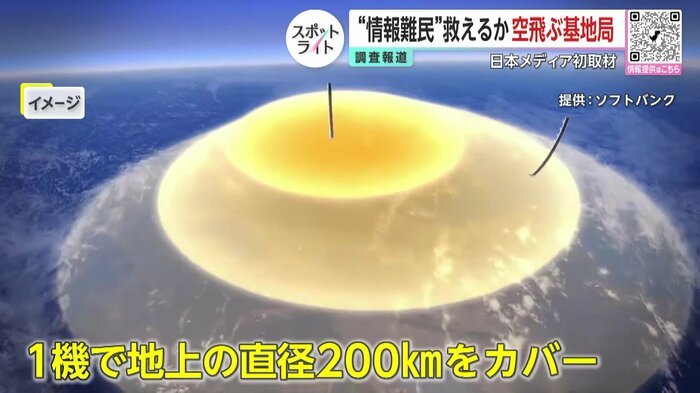

1機で地上の直径200キロのエリアをカバーできる能力があり、安定的な通信サービスを提供。災害時に通信の早期復旧を担う役割が期待されている。

この機体は、最大1年もの間、飛び続けることを目指しているという。

その秘密が機体の上部にあった。

弓削いく子記者:

リフトであげてもらったんですけれども、太陽光パネルが後ろに見えます。これが原動力となって、目標としては1年間飛び続けるということになります。

9月22日には、24回目のテストフライトに成功。2027年にサービスの提供を目指している。

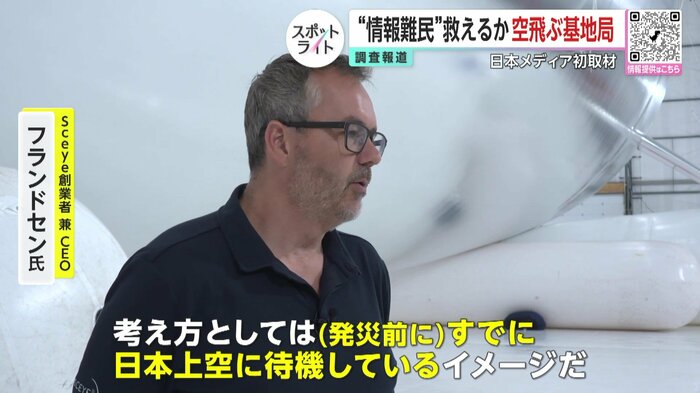

SCEYE創業者兼CEO・ミッケル・ヴェスターガード・フランドセン氏:

考え方としては、(発災前に)すでに日本上空に待機しているイメージだ。万一、地震や津波のような不幸な出来事が起きた場合、機体はその地域に急行し、即座にインフラを提供する。まさにこれが期待できる、HAPSの可能性だ。

「空飛ぶ基地局」は次世代通信インフラとしても注目され、4Gや5Gなどのネットワークが届かない離島や山間部などでの活用も期待されている。

海上から通信を支援

災害時の「情報難民」への支援は、空からだけではない。日本の民間通信会社が協力し、海から通信を確保する方法も実用化が進んでいる。

百武弘一朗記者:

横浜市の港です。見えてきました。大きな船です。

NTTグループの所有する、全長123メートルの海底ケーブル敷設船「すばる」。災害時には、携帯電話の基地局を積み、「船の上の基地局」へと変貌する。

船内には80人分の宿泊設備を備え、ひと月を超える滞在も可能だ。

船の最も高い場所へ向かうと、広い甲板がある。

電波の都合上、高さが必要なのため、こういったところに船上基地局の設備を設営することが想定される。