言えなかった「生きとるぞ」の一言

珠洲市の男性は、伝えられないことがつらかったと語る。

「きょうだいや親戚に“生きとるぞ”って言いたかった。その一言が言えなかった。向こうも心配してるやろなと思うと、かえってこっちが苦しくてね」

家から海までの道は土砂でふさがれ、2km先の海にも歩いて行けなかった。

海に向かおうとすると、腰まで泥に沈み、泥の中を泳ぐようにして抜け出した。正月の餅で命をつなぐ。

約1週間後、自衛隊により復旧された道を歩き、ようやく海辺の人々と安否を確かめ合うことができた。

「『生きとるぞ』と『生きとるか』その一言なんですけどね、それができなかった」

別の女性も同じ記憶を持つ。電気が途絶え、携帯電話の充電ができず、親戚が「捜索願」を出すほどの音信不通に。

「つながらんなんが一番ひどかった。お金があっても食べるもんがなかった」

通信が断たれ、流通が止まり、生活がまひした。

輪島市町野地区でも、10日間、携帯電話が通じなかったという。

人々の「知りたい」という声は誰にも届かない。

ようやく移動電波局が入った日、住民のスマホには数えきれないほどのメッセージが一斉に流れこんだという。

「無事か?」「どこにいる?」

電波が戻った瞬間の大量のメッセージについて話す人々は、みな一様に笑顔だった。見えない電波が、災害時には命綱になる。その命綱を絶やさない仕組みが、次の災害への「対策」になる。

通信大手4社が連携「つなぐ×かえるプロジェクト」

通信会社は、「通信の空白」を埋める動きを加速させている。

NTTグループ(NTT、NTT東日本、NTT西日本、NTTドコモ、NTTドコモビジネス)、KDDI、ソフトバンク、楽天モバイルの8社は、災害時のネットワーク早期復旧のため、新たな協力体制を構築した。

これまでNTTグループとKDDIが取り組んできた「つなぐ×かえるプロジェクト」に、ソフトバンクや楽天モバイルが参画し、事業者間の連携を強化していく枠組みで、能登半島地震で見られた現場レベルでの連携を「仕組み化」し、災害時の迅速な復旧と相互支援を拡大する狙いがある。

能登半島地震では、携帯電話基地局や通信ケーブルの断線被害が多発。このためKDDIとソフトバンクが給油施設を相互利用したほか、NTTとKDDIが船舶を使って船上基地局を運用するなど、事業者横断の協力が成果を上げた。

こうした協力が、災害時に大きな成果を上げた点をふまえ、8社は協力の枠組みを拡大している。

新たな協定の柱は3つだ。

■アセットの共同利用

・通信ビル、車両、給油拠点などを相互に活用し、復旧拠点や資材置き場として共用。

・楽天は通信以外の自社リソース(楽天市場・トラベルなど)の利用にも前向き。

■船舶の共同利用

・NTTとKDDIが能登地震で用いた船上基地局の取り組みを拡大し、ソフトバンク・楽天も加わった共同運営体制を構築。海上から一時的に通信サービスを提供する。

■モバイルと固定通信の連携強化

・基地局から通信ビルへの有線区間での故障把握を迅速化し、情報共有体制を明確化。

・リモート診断によるケーブル断線特定技術の導入も検討。

現在は3項目の協力が中心で、事業者間ローミングはまだ協定外だ。

総務省報告ではローミング導入により、災害時の通信維持効果が期待されるとされ、2025年度末の実現を目指している。フルローミング方式(音声・データ)と緊急通話限定方式が検討されている。

楽天モバイルが能登半島地震で自社電波をWi-Fi経由で他社利用者に開放した事例もあり、今後の制度化により、事業者間協調の手段拡充が見込まれている。

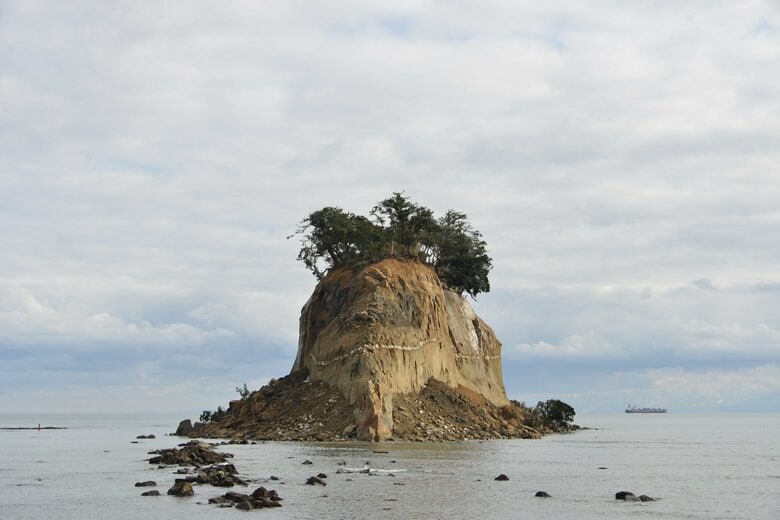

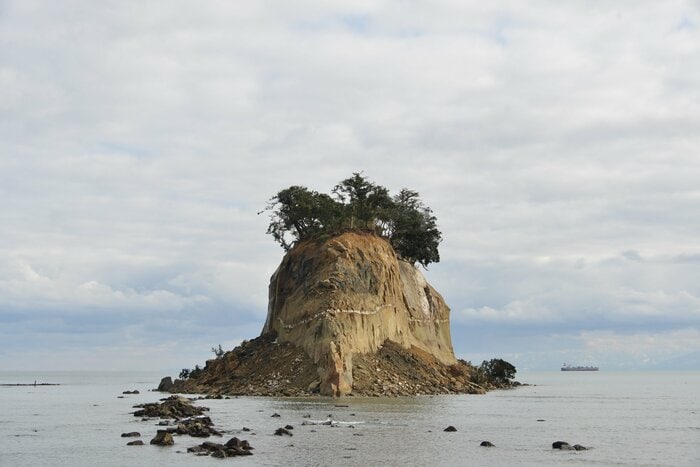

ケーブル敷設船は、災害時には“船上基地局”へと姿を変える。船に可搬型の通信装置を積み込み、船上基地局運用時には船舶から数km先まで電波を届けることができる。

能登半島地震では、船が沖合に停泊し、輪島市の町野や大沢地区に携帯電話の回線を再生させた。当時は、NTTグループとKDDIという2社のみの連携だったが、地震後、ソフトバンクと楽天モバイルが参画した。

普段はライバル同士の通信各社も、災害時は同じ船に設備を載せ合い、共通のWi‑Fiや充電設備を避難所に展開する。

通信事業者は、良質なサービスで競い合うことが本分。しかし、災害がもたらす困窮と孤立はその枠を超え、企業の“協力”への転換を促した。「かえる」ことで、被災地支援は、スピード・規模・効率化を得る。

こうした展開は、もはや企業活動を超えて公共安全の領域にある。

NTT 技術企画部門 ビジネスプロセス戦略担当 災害対策室の東佑次 担当課長は、「被災地では競争ではなく協調」と話す。通信は命を支える社会インフラであり、全社が一体となって守るべきものだ。災害が続く日本で、通信インフラは単なる技術ではなく、人々の命を支える基盤となっている。

「つなぐ」ことの先に、より良い“暮らしと未来”を「かえる」こと。それがこのプロジェクトの目指す先だ。挑戦に注目したい。