声が届かない被災地の夜

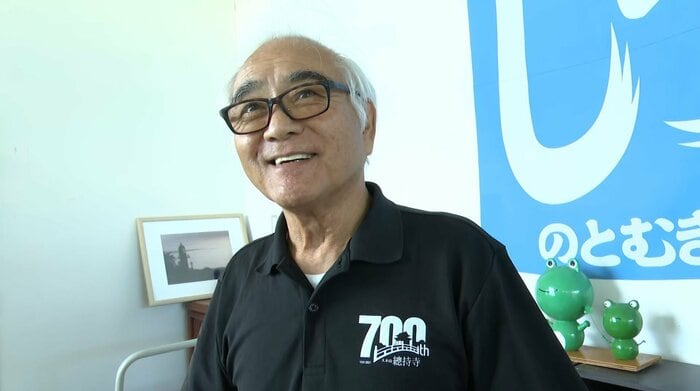

避難所となった輪島市門前町七浦地区にある公民館の館長 升本庄五郎さんに聞くと、Wi‑Fi用の機材が援助されたのは発災から8日後だったという。

自衛隊が発電機とともに運びこんだが、ガソリンを節約するため、使用は1日につき2時間だけ。

たった2時間だけ開かれた通信の窓…。若い人たちが機材の周りに群がっていた光景を覚えている。

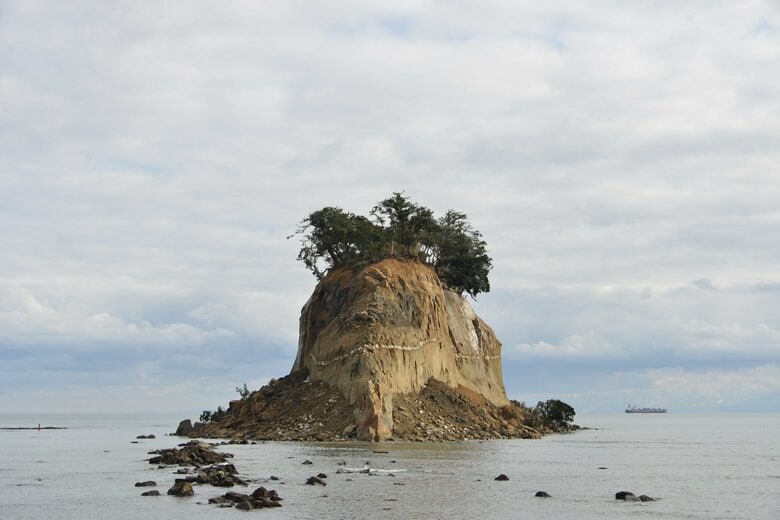

正月の食料はまだ残っていた。だが、輪島朝市の火災をはじめ、被災状況は何もわからない。公民館から見える沖合を大型のヘリが毎日何機も飛ぶ。

「どうして降りてこないんや」「グラウンドにSOSを書こうか」

そんな声が避難所に広がった。

雪が降った1月3日には「今帰らないと道路の凹凸が分からなくなって危険だ」と、避難していた若者たちが、車10台ほど連なって帰路についた。

翌週には、同じ若者たちが車で燃料などを届けに来た。

「それはもううれしかった」と、声が弾む。

ようやく携帯がつながったのは、1月10日ごろ。「わあ!」という歓声が上がり、「ドコモがつながった!」と皆が叫んだ。電波がないときも、夜に発電機で灯をともすと人が集まり、「充電していくわ」と言葉を交わす。

つながらなくても希望は捨てられない。

「着信あり」が何十件も並んだ画面を見た瞬間、胸を打たれた。「みんな心配してくれたんや」。衛星テレビの画面に、隣で座っている人の「安否未確認」の名前が表示されていた。

「アンタ出てるじゃないか」と笑い合った。通信が途絶していたから確認できず、名簿に残ったままだったのだ。