「町内会はパンク状態」—空き家調査の負担に待った

人口減少や社会構造の変化を背景に、担い手不足が深刻化している町内会。その負担軽減を求め、一人の自治振興会長が行動を起こした。

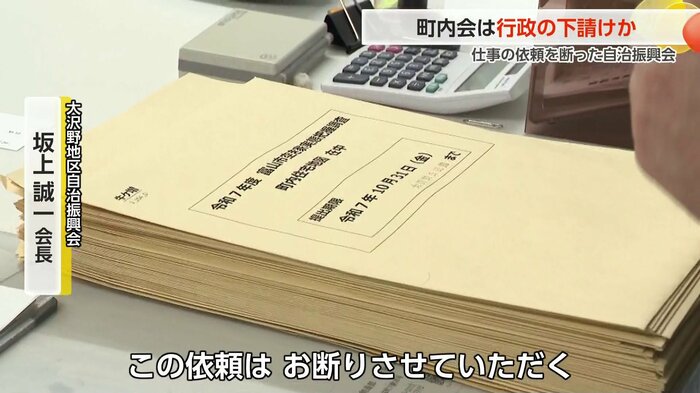

大沢野地区自治振興会の坂上誠一会長は富山市役所を訪れ、「町内会はパンク状態。大沢野地区自治振興会としてはこの依頼はお断りさせていただく」と、空き家実態把握調査への協力を断った。この調査は5年ごとに実施され、今回で3回目。各町内の空き家を調べ、今月末までの回答が求められていた。

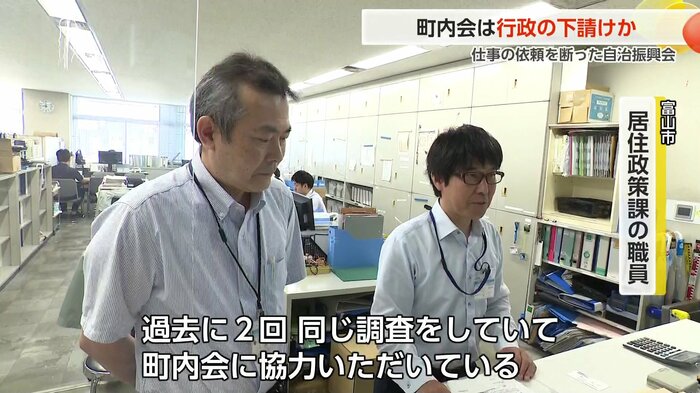

市の居住政策課担当者は「町内会からの情報、近隣の方が一番空き家の状況を知っている。そういった情報をいただくことが我々にとって非常に重要」と説明したが、坂上会長は町内会の仕事量の多さを問題視し、改革の一環として調査を断る選択をした。

年間500件—町内会を圧迫する行政からの依頼

富山市議会では、行政からの依頼が町内会の負担になっている問題について議論が交わされた。久保大憲議員が「市から様々なお願いごとが町内会や自治振興会にある。なり手不足でマンパワーが減ってきた会にとって大変な負担」と指摘すると、地域コミュニティ推進課の由水正恵課長は「調査の協力、市の事業や施策を紹介するパンフレットや資料の配布、班回覧」などを挙げた。市からの依頼は年間500件程度に上るという。

特に負担感が大きい「人探し」と調査業務

町内会への依頼で特に負担が大きいのは、民生委員・児童委員や少年補導委員、保健推進員といった各種委員の推薦や、国勢調査員の選出、自主防災組織の結成や防災訓練の実施、「はたちの集い」の開催、そして今回の空き家実態把握調査などだ。

これに加え、県や各種団体からの清掃活動や募金、子どもの見守りなどの依頼も寄せられる。町内会費の収集からごみステーションの管理、親睦行事まで、通常の町内会運営に加えて多くの行政からの依頼に応えている状況だ。

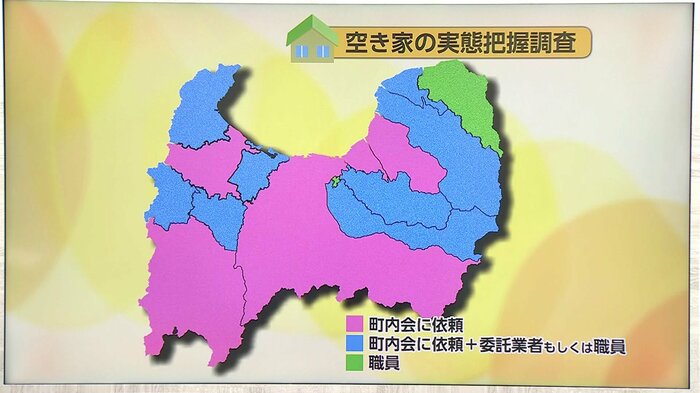

空き家調査の実施状況—自治体間で異なるアプローチ

県内15市町村すべてで空き家の実態把握調査が実施されているが、その方法は3つのパターンに分かれる。世帯数が少ない舟橋村と朝日町では役場職員が自前で調査を行い、富山市を含む一部の自治体では空き家の状況を含めた調査を町内会に依頼している。町内会に空き家の場所だけを調べてもらい、詳細な状況確認は職員や委託業者が行う市や町もある。

「町内会は行政の下請けではない」—法的にも明確な位置づけ

法律では町内会を行政組織の一部と解釈してはならないと規定されており、町内会は行政の下請けではない。そのため、富山市の空き家調査の文書にも「依頼」と明記され、指示や命令ではなく「お願い」という位置づけになっている。

坂上会長は「私の目指す改革の柱は町内会の仕事を徹底的に減らすこと」「本当に町内会でやるべき仕事なのか考えた。町内会を行政の下請けみたいに思っているんじゃないか」と主張している。

富山市は市議会で、すべての部局からの町内会への依頼事項を見直す方針を示した。市民生活部の鎌田泰史部長は「これまでやってきたから、毎年の定例調査だからという理由で地域に依頼している調査もあると思う。これまでのやり方を検証し、地域の負担が少しでも下がるような方法について検討していきたい」と述べた。

少子高齢化や社会構造の変化により、従来と同じ依頼でも町内会の負担は増大している。この負担増が役員のなり手不足や町内会離れを加速させる悪循環を生み出しており、行政と地域コミュニティの持続可能な関係構築が急務となっている。