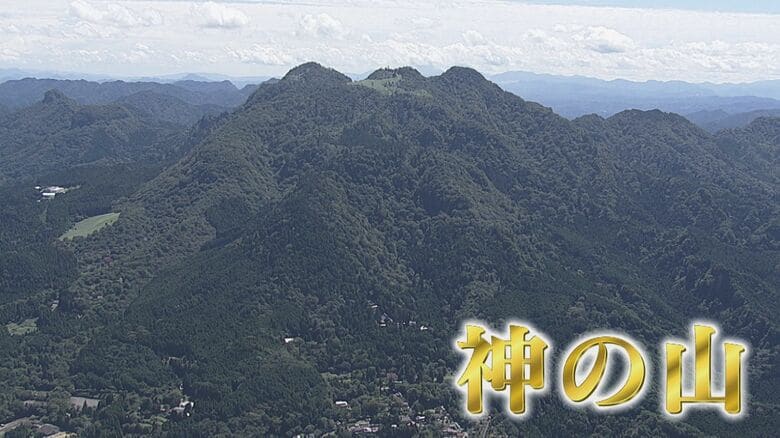

福岡県と大分県に跨る“神の山” 英彦山。その「神聖な山」の山頂で大詰めを迎えている一大プロジェクトの現場を取材した。

建立は約200年前の江戸時代末期

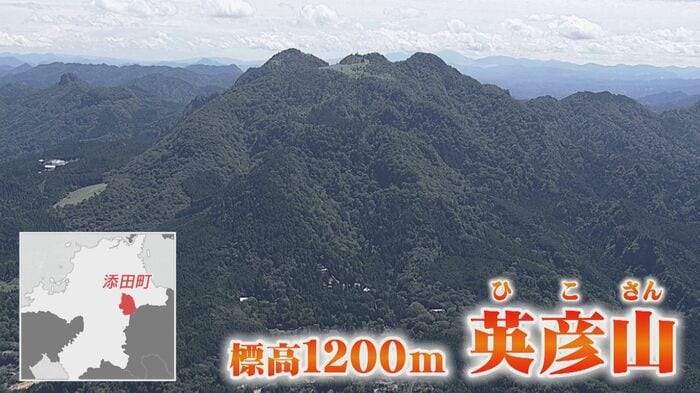

標高1200メートルの英彦山。古くから“神の山”として信仰を集めてきた。

「75歳。もう後期高齢者」と笑う男性。“神の山”、英彦山で進む一大プロジェクトの中心人物、高千穂秀敏さん(75)だ。早速、プロジェクトの現場へ向かう。

登ること約1時間。山頂が近づくと頂に建っている立派な建物が視界に入ってくる。約200年前の江戸時代末期に建てられた英彦山神宮の「上宮」だ。

宮司の高千穂さんは、この建物を特別な思いで見守り続けてきた。

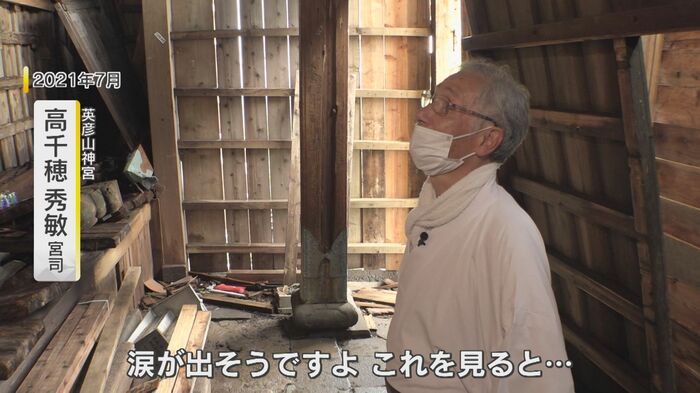

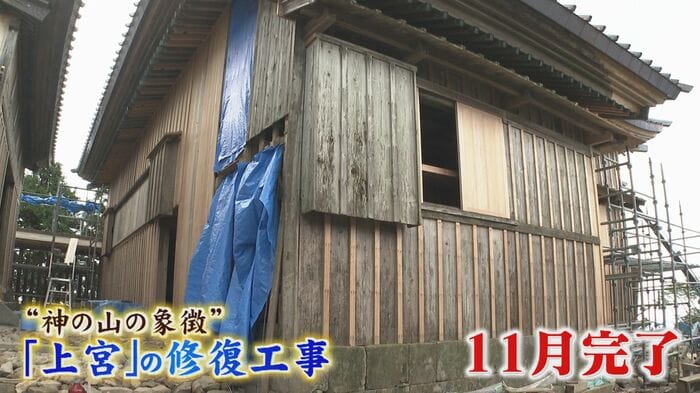

剥がれ落ちた天井。傾いた建物を支える柱。「ここは一昨年の台風かなにかで全部吹っ飛んで…。壁が大きく剥がれた場所は、窓があったんですけど…、吹っ飛んで…」と4年前の2021年に取材に応じる高千穂宮司。

「この次に台風が来たときは、倒壊ですかね。涙が出そうですよ、これ見ると…」と辛そうに話していた。山頂に建つ上宮は、それまでの度重なる大雨や台風によって倒壊の危機に瀕していたのだ。

2023年8月、そこで決断したのが建設以来初めてとなる大規模修復工事だ。

総工費7億円 ヘリコプターも使う難工事

工事現場は。標高1200メートル。大規模修復工事は、難工事だった。

工事は、まず人と資材を山頂に運ぶ全長2キロのモノレールを設置し、モノレールで運べない重機や資材は、ヘリコプターを使って運搬。そして建物に足場を組み、職人たちが腐食した古い屋根や柱をひとつずつ張り替えるというもの。

その総工費は、なんと7億円。国や県の補助だけでは賄えず、高千穂宮司は支援を呼びかけた。その思いに応えるかたちで多くの寄付が集まり、工事に取りかかることができたのだ。

あれから2年。上宮は見違えるほどきれいになり、工事も大詰めを迎えていた。窓が吹き飛んでいた部分は、できるだけ風の害を受けないように窓をなくし、さらに、内部の腐食していた木材も新しい木材に替えられていた。

一方、江戸時代からの歴史を残す工夫もされている。

工事を請け負った『松井建設』の作業所長、谷山雅央さんは「片方が腐っていたので、“根継ぎ”といって、新しい材料と古い材料をくっつけて補修しています。古い建物なので、なるべく昔のモノは残しながら、新しいモノに補修していくかたちにしています」と話す。

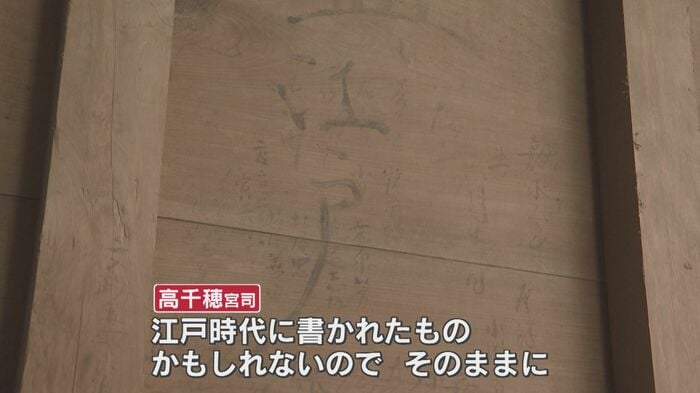

“昔のモノを残す”という意味では、こんなモノも残された。「落書き、そのままですよ。昔の人が書いた落書き。江戸時代かもしれないので、分からないので、そのまま残しておこうと」(高千穂秀敏宮司)。

江戸時代の“落書き”もそのままに

これまで修復工事に携わった職人の数は、延べ8300人。工事を支えてきた棟梁の荒巻健治さんは「屋根をするときが、一番、大変でしたね。穴が開いている状態だったので、何もない状態から元通りに作り上げるというのが大変でしたね、一生に一回できるか、できないかの仕事なので誇りに思います」と話す。

高千穂宮司は「『長く待たせてごめんさない』と。みなさんのご苦労とか心温まるご支援を受けたので、ここまで来られた。新たな社殿を見て頂いて、それで感激して頂きたいと思っています」と生まれ変わった上宮を見上げた。

神の山の象徴である上宮の修復工事は、11月に完了予定だ。

(テレビ西日本)