細い路地にマンションが立ち並ぶ福岡市中央区渡辺通5丁目。かつてここには、西日本有数の規模をグランドキャバレー『ミナミ』があった。昭和の時代、絶大な人気を誇った夜のエンターテインメント施設だ。閉店して30年。「夢の跡」を辿った。

高度経済成長期の日本を象徴

戦後に登場し、特に昭和30年代から40年代にかけて流行の最盛期を迎えたキャバレー。広い店内にステージとダンスフロアがあり、豪華絢爛な内装が特徴だった。

「このマンション辺りが、キャバレーミナミがあった場所です。今は全然、面影はない…」と話すのは、西日本新聞にキャバレーミナミの記事を書いた記者の湯之前八州さん。

「元々、ここに巨大エンターテインメント施設があったらしいとタクシーの運転手から聞いて、当時の関係者に会えたので、記事になると思って取材しました。キャバレーミナミは、高度経済成長期の日本を象徴するような施設だった」と湯之前記者は現地を歩く。

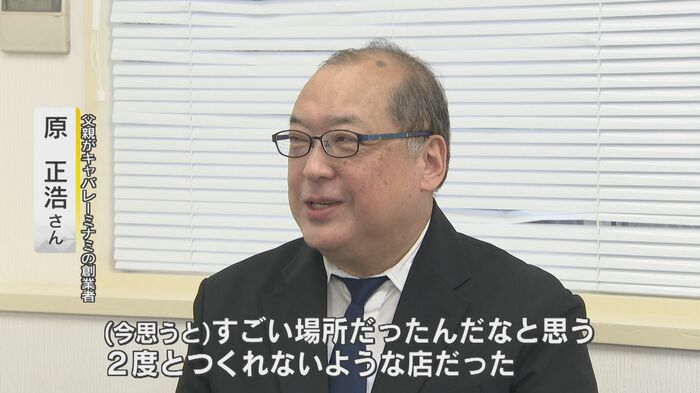

この日、訪ねたのは、福岡市中央区にあるオフィスビル。「ミナミは、父親が友人と共同で始めた店です」。オフィスビルで取材班を待っていてくれたのは、キャバレーミナミのオーナーだった原正巳さんの息子、原正浩さんだ。

キャバレーミナミの創業者を父に持つ原正浩さん。13年前に亡くなった父から譲り受けた或るものを見せてくれた。

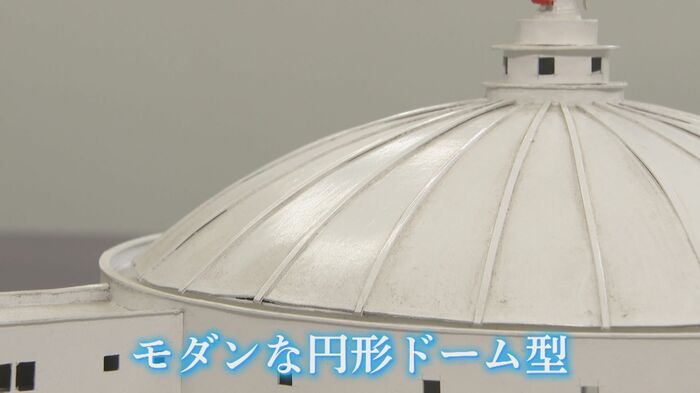

一抱えもある大きな袋から取り出したのは、キャバレーミナミの模型。ジオラマだ。

夜の社交場として賑わったキャバレーミナミ。モダンな円形ドーム型の建物内には、すり鉢状のホール、そして中央にはせり上がり式のステージがあった。

ショーが始まると床が上がってステージになったという。時代の熱、活気が模型からも伝わる。

ミラーボールが放つ妖艶な光の下、大勢の客とホステスが談笑し、生バンドの演奏でダンスを楽しんだ光景が目に浮かぶ。

1本100円のビールが1000円で

「建設業とホテルを経営していた父は、当時、毎晩のように別のキャバレーに行っていて、それがとても楽しかったみたいです。しかも1本100円のビールが1000円で売れている。これは儲かるぞと思いキャバレーを始めたようです。すごく安易でございます」と原さんは、昔を思い出して笑った。

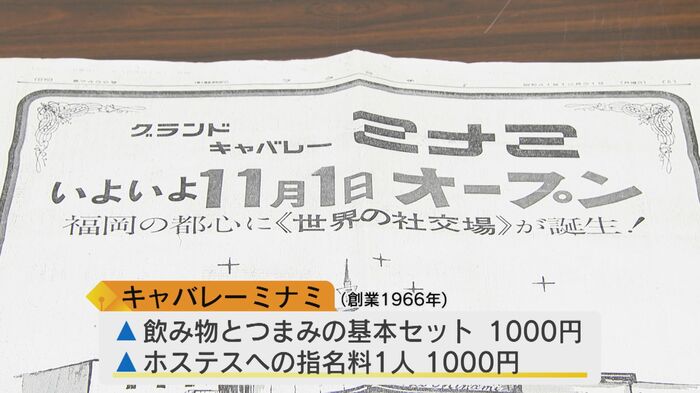

キャバレーミナミの開業は1966年。うどん一杯が50円の時代に、飲み物とおつまみの基本セットで1000円。ホステスへの指名料も1人1000円だった。

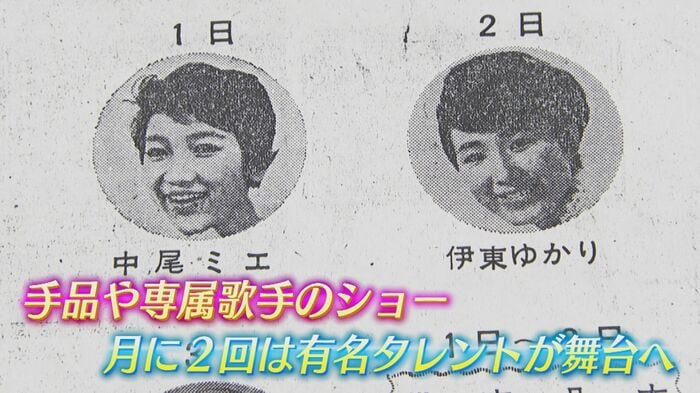

ステージでは手品や専属歌手のショー、月に2回は有名タレントが行う“ビッグショー”が開催され、店は連日、大盛況だったという。

「お会計はレジに入りきらずに、足下にあるバケツに入れていた」と原さん。最盛期にはホステスが350人。従業員向けに寮や託児所も完備していた。

ちなみに当時のホステスの初任給は7万円。1970年代当時の大卒初任給の2倍ぐらいはあったのだ。

30年続いたキャバレーミナミ 閉店

高度経済成長期、華やかな日本のエンターテイメントの象徴的存在だったキャバレーミナミ。しかし80年代半には、娯楽の多様化が始まり、ディスコやカラオケが流行し始める。キャバレーミナミから次第に客足が遠のいていった。

そして1995年3月、30年続いたキャバレーミナミは閉店。「父は、身を切られる思いだと言っていました…。今思うと、すごい場所だったんだなと思う。2度と作れないような店だった」と原さんは振り返る。

実は、キャバレーミナミの名前を受け継ぐ店が今も残っている。キャバレーミナミがあった、ほぼ同じ場所に『みなみ』と記された居酒屋の看板がかかっているのだ。キャバレーミナミと関係はあるのか?

店を訪れた取材班が、店主の吉村恵子さんに尋ねると、吉村さんの祖父がキャバレーミナミの従業員で、従業員食堂を切り盛りしていたという。吉村さんは『みなみ』の名前を残し、居酒屋経営を始めた祖父の店を受け継いでいるのだ。

今もこの地に息づく“もてなす”文化

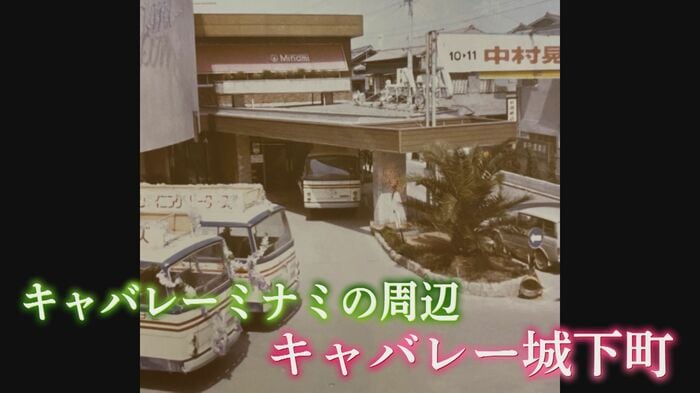

「すごく広かったので、キャバレーミナミでかくれんぼをしていた。この辺りは、キャバレー城下町と言われていて、いろんな店があったんです。大人の遊び場がいっぱいあった。ホステスさんのセットで美容室もたくさんありました」と当時を振り返る吉村さん。

キャバレーミナミの周辺には多くの飲食店が並び“キャバレー城下町”と呼ばれていた一帯だったが、ミナミの閉店とともに営業を辞める店も多く、一時期は、閑散としていた。

しかし、吉村さんによると最近は若い人が、いろんな店を出し始め、盛り上がってきているという。「この5年ぐらい、この辺りは人を楽しませる文化が根付いているんです。その文化をずっと引き継いでいきたいです」

高度成長期の元気で華やかな日本を体現していたともいえる施設、キャバレーミナミ。人を楽しませ、もてなす文化は今もこの地に息づいているのだ。

(テレビ西日本)