10月1日は、福祉用具の日。

2025年、介護保険制度は施行から25年という節目を迎えました。

今でこそ、当たり前になった福祉用具のレンタルサービスですが、その原点には、たった一つの「お困りごと」に向き合った、フランスベッドの挑戦がありました。

フランスベッド株式会社 代表取締役社長 池田茂

■きっかけは、たった一本の電話

1980年代初頭、あるご家庭から、一本の電話が入りました。

「療養ベッドを買ったんですが、使用していた親が亡くなってしまって…下取りしてもらえませんか?」

この声に対し、社長の池田茂は「これは“お困りごと”だ」と直感します。

「すぐ亡くなるなら、売るより貸した方が喜ばれるんじゃないか」——この一言が、日本初の福祉用具レンタルサービスの始まりでした。

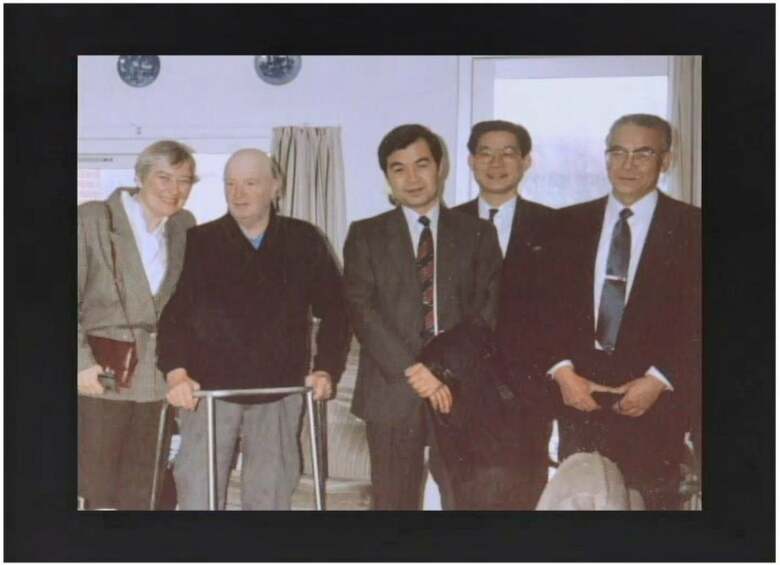

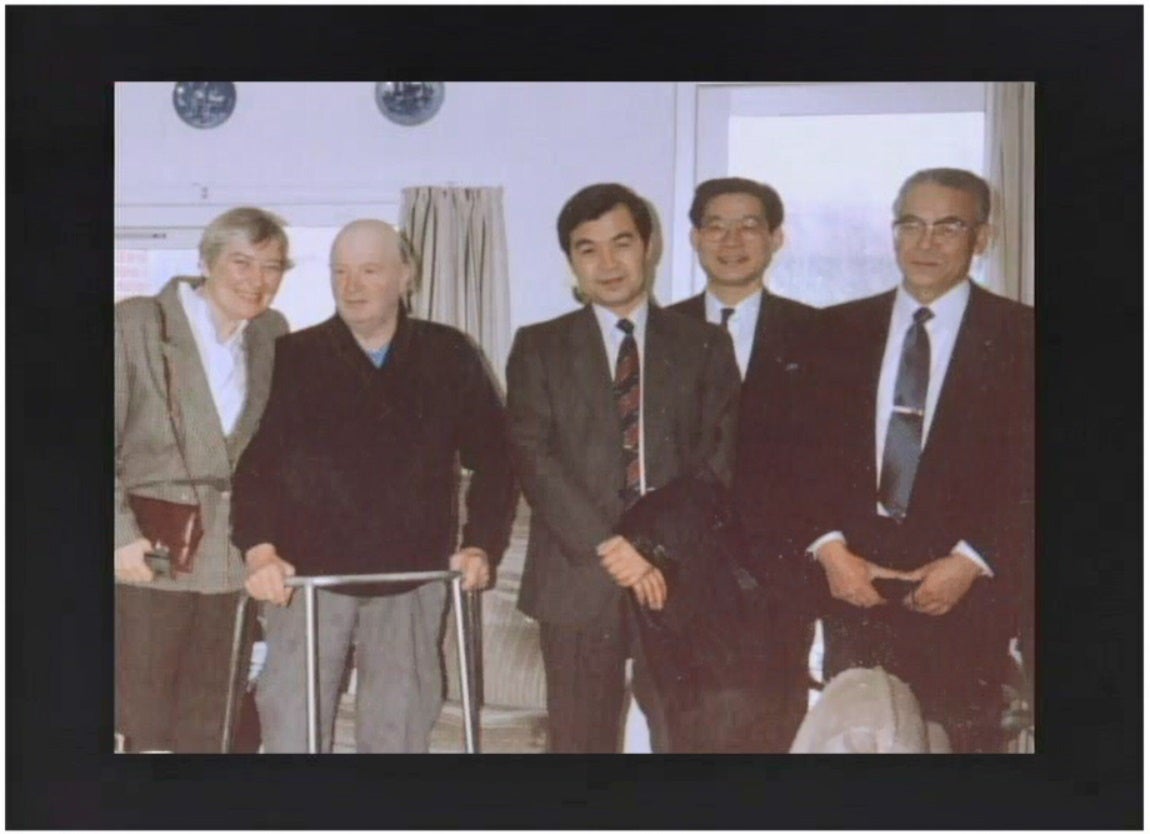

フランスベッド販売株式会社 社長時代の池田茂(写真中央)

■在宅介護という言葉がなかった時代

当時は、在宅介護という言葉すら存在せず、介護は施設で行うものというのが常識であり、むしろ寝たきりの高齢者が家にいるのは憚られていました。

そんな時代に、介護(病院用)ベッドを家庭に届けるという前例のない挑戦が始まりました。

社内では「儲かるはずがない」「変なことを始めた」と冷ややかな声も。

そんな中、「シルバービジネスに参入」という新聞記事が掲載され、自分たちの取り組みが「シルバービジネスである」ということを初めて認識しました。「ビジネスの本場はアメリカだ!」と考えた池田は渡米。そこには、病院用ベッドとは違う在宅用の介護ベッドがすでに存在し、レンタルの仕組みも確立されていました。「レンタルサービスはビジネスになる!」と確信し、アメリカで見た仕組みを、日本ならではの衛生管理を加えて導入しました。

それでも日本でのレンタル事業は苦戦。高齢者向けのサービスに対して、懐疑的な声も少なくありませんでした。

そうした状況の中で、テレビCMを通じて福祉用具レンタルの認知拡大にも挑戦しました。

CMでは「OM-12(療養ベッド)レンタルします」というメッセージを発信しましたが、「レンタル」という言葉が高齢者に伝わりづらいことから、「お貸しします」に変更。

この言葉の工夫が功を奏し、CM放映直後から電話が鳴り始め、全国3000以上の市区町村から問い合わせが殺到しました。

この反響は、社会の関心の高まりとニーズの大きさを実感する出来事でした。

しかし一方でビジネスとしてはすぐに起動に乗ったわけではありません。実際、レンタル事業は赤字続き。黒字化までには11年を要しました。

それでも池田は、「人の困りごとに応えることが企業の使命」と信じ、少人数のチームで地道にサービスを続けました。

ベッドを届けると「ありがとう」とチップを渡されるほど喜ばれる——そんな現場の声が、事業を支える原動力となりました。

福祉用具レンタルのきっかけとなった療養ベッド

フランスベッド販売のカタログ

■ 介護保険制度ができるまで――国の施策とその限界

介護保険制度が施行される以前、日本の高齢者福祉は「老人福祉法(1963年)」と「老人保健法(1982年)」に基づいて運営されていました。

特別養護老人ホームやホームヘルプサービス、老人保健施設などを通じて福祉・医療サービスが提供されていましたが、サービスの選択肢が限られ、所得調査などの心理的ハードルもあり、利用しづらい状況が続いていました。

また、医療制度の中で介護目的の長期入院が増加し、医療費の高騰や病院の機能不全が社会問題化。

こうした背景から、1990年代には「ゴールドプラン」「新ゴールドプラン」などの高齢者福祉施策が打ち出され、ホームヘルパーやデイサービス施設の整備が進められ、抜本的な制度改革が求められるようになりました。

■制度を動かす―現場から国へ

ある自治体の老人福祉課からベッドレンタルの問い合わせがあり、財源が豊富だったその自治体では、市民がフランスベッドのベッドや車いすを無料で借りられる措置制度が実現。

これが全国に広がるきっかけとなり、自治体との連携が制度化への流れを後押ししました。

「こんなにご利用者から喜ばれているのに、なぜ制度にないのか?」

池田は厚生省(当時)の「老人福祉課」に直談判。最初は門前払いでしたが、厚生労働大臣との面談を経て、日常生活用具給付事業の措置制度のなかで、「貸す」仕組みを制度化することに成功します。

レンタルの問い合わせがあった自治体

1990年福祉機器移動展示車「はまなす号」を自治体に寄贈

■ 介護保険法の制定と、揺れるレンタル業界

1997年、介護保険制度の法的な土台となる、介護保険法が制定されました。これにより、福祉用具の貸与(レンタル)が保険適用となることが決まり、2000年の制度施行に向けて準備が進められました。これまでの措置制度では、行政が必要と判断した人に対して、無料または定額でサービスを提供する仕組みでしたが、介護保険制度では利用者自らがサービスを選び、保険を使って一部負担で利用できるようになり、自由価格でのサービス提供が可能となりました。この制度改革は、現在の福祉用具の普及ならびに進化、品質の向上に寄与する一方で、介護市場への注目が一気に高まり、異業種からの参入が急増。それに伴い、福祉用具レンタル業界では価格競争が激化し、いわゆる“ダンピング”が横行。サービスの質が守られなくなる事態が発生しました。

フランスベッドも例外ではなく、1997年~1999年の3年間は事業そのものが不安定な状況が続きます。

それでも私たちは、「今は我慢の時」として耐えました。

サービスの質を落とすことなく、お客様に安心して使っていただける環境を守り抜くことを選んだのです。

そして迎えた2000年、介護保険制度の施行。

福祉用具レンタルは、制度内サービスとして位置づけられ、利用者自らがサービスを選ぶ仕組みへと移行しました。ケアマネジャーによる選定や価格届け出制度などの導入により、価格だけで競争する事業者は淘汰され、福祉用具レンタルの質が再び重視されるようになりました。フランスベッドが大切にしてきた“サービス品質”が評価される時代が戻り、利用者の増加とともに業績も改善していきました。

公的介護保険制度導入に伴うシルバービジネス講演会

■社名の変遷に込めた想い

フランスベッドのルーツは、1949年創業の双葉製作所。車両用シートの製造からスタートし、創業者・池田実が日本の生活様式の洋風化に着目し、ベッドの製造を開始。日本初の分割ベッド「フランスベッド」を展開しました。

1979年には、販売部門を担っていたフランスベッド販売株式会社の社長に池田茂が就任。1983年にはメディカル事業を立ち上げ、福祉用具レンタルを開始します。

その後、メディカル部門は独立し、1987年、フランスベッドメディカルサービス株式会社へ。

2009年には製造部門のフランスベッドと統合され、現在のフランスベッド株式会社として、メディカル・インテリアの2領域を担う企業へと発展しました。

■介護保険制度ともに進歩する製品

2000年の介護保険制度スタート以降、福祉用具の給付・レンタル制度は何度も見直されてきました。

フランスベッドはその変化に対応するだけでなく、独自の視点で「より良い暮らし」を支える製品を追求し続けています。

【主な製品展開】

1983年:療養ベッド「FB-032」「OM-12」

1991年:介護支援ベッド「3M」、自立支援ベッド「FB-350」

1996年:ヒューマンケアベッド(在宅向け)

1991年自立支援ベッド

----2000年 介護保険制度施行----

2003年:リハビリベッド

2009年:JIS対応ヒューマンケアベッド「FBNシリーズ」

2017年:自動寝返り支援ベッド「FBN-640 」

2019年:マルチフィットベッド(個別ニーズ対応)

2020年:離床支援マルチポジションベッド「MPB-020C」

2017年自動寝返り支援ベッド

2020年離床支援マルチポジションベッド

■これからも、お困りごとに応える企業であり続けるために

介護保険制度が25年を迎えた今、福祉用具レンタルは社会インフラの一部となりました。

しかし、その礎には、一人ひとりの「お困りごと」に真摯に向き合ってきた歴史があります。

フランスベッドはこれからも、「お困りごと」に耳を傾けながら、暮らしに寄り添うものづくりを続けてまいります。

行動者ストーリー詳細へ

PR TIMES STORYトップへ