このままでは地球は持続可能ではない。

そんな危機感のもと、2015年9月25日に国連で採択された持続可能な開発目標SDGs。より良い未来をめざし、社会のシステムを根本から変革するための17の目標と169のターゲットからなり、達成期限は2030年だ。

採択された直後に国連本部は17色のカラフルな色にライトアップされ、華々しくスタートを切ったが、あれから10年、各目標の「現在地」はどうなっているのだろうか。

目標達成には“不十分”

国連が7月に発表した「SDGs報告書2025年版」を見てみると、「今の変革スピードでは、2030年の達成には不十分」と指摘している。

国、企業、市民社会、教育現場、若者、個人などそれぞれの立場で課題解決のために取り組んできたが、トータルで見るとその結果はあまり芳しくないようだ。

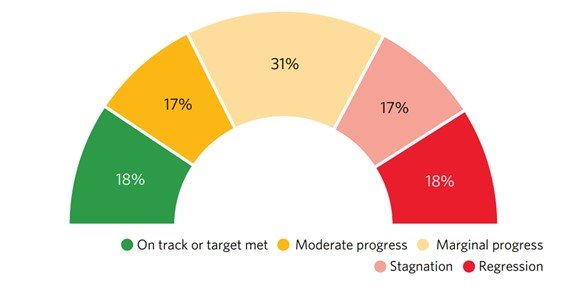

10年経って「達成に向けて順調に進んでいる」のはわずか18%、「中程度の進歩」が17%、「わずかな進歩・停滞している」が48%。始める前より「後退している」分野も18%ある。

世界中では今も8億人が極度の貧困状態にあり、12人に1人が飢餓に苦しんでいる。

安全な水にアクセスできない人は22億人に上り、児童婚や女性器切除(FGM)といった有害な慣行もいまだ根強い。

温暖化は加速する一方で、2024年の世界の平均気温はとうとう産業革命前と比べて1.55℃上昇してしまった。海の汚染も深刻で、私たちが利用できる海洋資源は枯渇してきている。

子どもの教育などは改善

一方で、改善した分野もある。HIV感染者は2010年と比べて40%減少、マラリア対策も進んだ。世界人口の92%が電力へのアクセスが可能になり、68%がインターネットを利用できるようになった。教育を受けられるようになった子供が1億900万人増えたという喜ばしい進展もあった。

SDGsの各々のゴールは密接に絡み合っている。

日本でも、今年は温暖化や異常気象で米や野菜が不足し値段が高騰、私たちの生活に欠かせない「食」に大きな影響が及んだ。

やまない紛争により原料価格が高騰し、暮らしを直撃するなど「地球の健康」と「人間の健康」は深く結びついていることを実感した年ではなかったか。

地球環境(生物圏)が持続可能でないと、社会も経済も成り立たないということをウエディングケーキに例えたモデルがある。

SDGsウエディングケーキモデルを本物のケーキで再現し、一番下の土台にあるSDGsの目標6〔安全な水〕、目標13〔気候変動対策〕、目標14〔海の豊かさ〕、目標15〔陸の豊かさ〕を崩してみると、そのほかのすべてのゴールが崩れることを視覚的に表したものである。

世界からみた日本のSDGs達成度は?

では、日本のSDGsの進捗は、どうなっているのだろうか。

国際的な研究組織・国連持続可能な開発ソリューション・ネットワークが発表した2025年版世界各国のSDGs達成度評価によると、日本の達成度ランキングは167か国中19位(1位は5年連続でフィンランド)。特に進捗が遅く、深刻な課題があると指摘されたのは6つのゴールだ。

最低評価が昨年にくらべて1つ増えてしまった。それがゴール2の「飢餓」である。

ゴール2:飢餓をゼロに

日本で飢餓?と思うかもしれない。理由としては、動物性食品の摂取量の多さや、環境保護と持続可能な農業の実現に深刻な課題があるとされている。

また、ある専門家は、食糧が極端に足りないということではなく「見えない飢餓」が増えていると指摘する。以前よりは少し改善したが、日本で暮らしている子どもたちの約9人に1人は、「相対的貧困」の状態にある(令和4年厚生労働省国民生活基礎調査)。

ゴール5:ジェンダー平等を実現しよう

日本は、国会議員の女性比率の低さと男女の賃金格差が問題視されている。

働く女性は増えても、いまだに日本の男女の賃金格差は大きく、厚生労働省の調査によると2021年の男性一般労働者の給与水準を100としたときの女性の給与水準は75.2。また、自己肯定感が低く、自分で自分の限界、つまり天井を設けてしまう女性が諸外国に比べて多いというデータもある。

世界経済フォーラムが毎年発表しているグローバル・ジェンダーギャップ指数も118位(148か国中)とG7主要7か国で最下位のままだ。

ゴール12:つくる責任・つかう責任

生産者の意識と消費者の意識、どちらも関係するのがこのゴール。生産・消費の過程ではまだまだムダが多い。日本は特に電子機器のごみの量や、プラスチックごみの輸出量の多さが前年に続いて課題となっている。

農水省によると、事業系の食品ロスは2000年度と比べて半減したが、いぜんとして231万トンあり、家庭から出るものと合わせると年間464万トンの食品が捨てられている。捨てる量を減らし、リサイクルやリユースで資源を循環させることが引き続き求められている。

ゴール13:気候変動に具体的な対策を

日本は、2030年までに二酸化炭素排出量を46%削減(2013年比)することを目指している。

しかし、2025年の再生可能エネルギーを軸としたエネルギー自給率向上への取り組みがあまり進んでいない点や、化石燃料の燃焼やセメント製造にともなう二酸化炭素排出量などが多いということで厳しい評価となった。

日本の二酸化炭素排出量は世界第5位ということもあり、環境NGOグループが温暖化対策に消極的な国に贈る「化石賞」を毎年のように受賞している。

ゴール14:海の豊かさをまもろう

国土を海で囲まれた日本。しかし、陸の生物多様性に比べて海の管理は遅れている。

目標12とも関連するが、海の中のマイクロプラスチックの問題や魚の獲りすぎなど漁業の資源管理ができていないことが最低評価の要因となっている。

ゴール15:陸の豊かさを守ろう

日本の国土の約7割は森林。緑が多いということは良いことでは?思うかもしれないが、管理されない森林が増えていることが大きな問題となっている。

高齢化などで林業を担う人たちが減少傾向にあり、適切な手入れがなされず荒れてしまう森林も数多く存在するという。樹木も老齢化し、台風などの際に木が倒れると危険度が増してしまう。自然の力を回復させるネイチャーポジティブの動きをもっと加速させることで改善をめざしたい。

残された5年…何を

こうして見てみると、現時点で2030年までに達成が期待できるのは全体の約35%。

でも、もしも、2015年にSDGsを掲げていなかったとしたら今の世界はどうなっていただろう。前身のMDGs(ミレニアム開発目標)の教訓から、社会を変えるためには先進国の行動を変える必要があると、経済発展も視野に入れ企業をはじめ多くのステークホルダーを巻き込んで推進してきたSDGs。

現在、SDGsのその先「ビヨンド SDGs」の議論もはじまる中、残された5年間でどこまで目標に近づけるのか、これからの行動に地球の未来がかかっている。