2025年9月、東京・文学座アトリエで上演された香港劇作家の作品は、多くの観客の心を捉えた。彼女は「香港最高の劇作家」と呼ばれるが、その作品は今、香港では上演できない。日本だから上演できた作品である。これは単なる舞台レビューではない。報道の自由をめぐる寓話が現実となった悲劇と、それでも失われない芸術の力を通して、真実を求める人間の勇気と葛藤を深く考察する文章である。

以下は、東京大学のある中国人訪問学者が執筆し、東京大学大学院の阿古智子教授が翻訳したものを編集した記事である。

「香港最高の劇作家」への弾圧

「新聞は歴史の最初の草稿である」 --- アラン・バース (1906-1979)

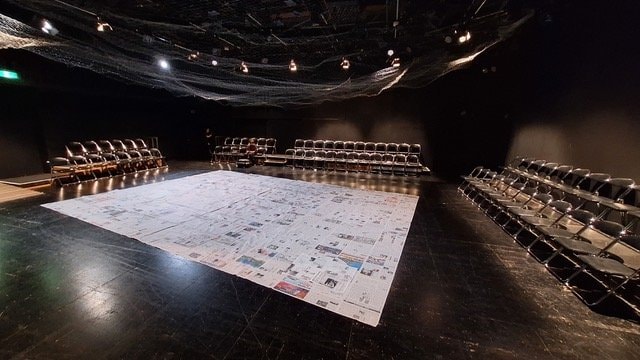

2025年9月、東京の文芸座アトリエで戯曲「野良豚」が上演された。

その日、100人以上の観客の中で、中国語の字幕を読む必要があったのは私だけだった。だからこそ、この劇に最も共感したのは私かもしれないと感じていた。

「野良豚」は「現代香港の最高の劇作家」と称される荘 梅岩氏の作品だ。劇団の役者たちのパフォーマンスに皆、心を奪われた。彼らは日本語で話していたが、その卓越した演技と完璧に翻訳された中国語の字幕のおかげで、私は2時間以上もの間、言葉の壁をほとんど感じることはなかった。

異なる言語を通して浮かび上がってきたのは、あらゆる国籍の人々が共有し追求するもの、つまり報道の自由、社会正義、そして真実を追求する勇気だった。

そして、あらゆる国に共通する人間の限界、すなわち個人的な感情、隠蔽、妥協、皮肉、そして恐怖をも表現していた。

「野良豚」は、まだ比較的自由だった2012年の香港で執筆された。

架空の都市を舞台に報道の自由を描いた寓話だ。「野良豚」が表すのは、「捕らわれたイノシシ」ではなく、「檻から解き放たれた」野性的で自由な精神だ。

荘 梅岩氏はこの9月に東京で行われた初演のアフタートークに登壇した。

彼女は、香港で狩猟に出かけた際に見た野性的なイノシシからインスピレーションを得たと語った。この比喩は、著名な中国の作家の王小波氏の「一頭の独立不羈な豚」に通じるものがある。

王氏は残念ながら早逝した。

荘 梅岩氏は元々、寓話としてこの戯曲を書いたが、香港の急速な変化ゆえに現実味のあるドラマとなった。それだけでなく、近年、彼女自身が直接的な弾圧の対象になっている。

不条理な寓話が現実に…

2014年に出版されたこの戯曲の序文で、荘 梅岩氏はこう書いている。

野良豚は2012年に完成した作品で、執筆前に何人か現場にいる記者や編集者に取材して、彼らの言葉をまとめた。彼らが言うには、言論の自由は減じたと感じているが、香港が劇中の状況に陥るには、道を大きく踏み外した上で20~30年かかるのではないか。

だから、「野良豚」はただの寓話で、警告だと思っていた。そこから、2年が経ち、メディアが直面する脅迫はより現実的で残酷になってきた。

ジャーナリストたちは切羽詰まった。街頭に出かけたり、空白の記事を載せたりすることで事態の深刻さを伝えようとした。

不条理劇がだんだんリアリズム劇に変わってしまっているのを見ていると、私は当事者のように悲しく、そして怒りを覚えた。私の筆は優しすぎた。現実はもっと酷いものだった。

同業者の皆さん、是非その光景を正確に捉え、イノシシたちのために声を上げてほしい。そして、イノシシたちの叫び声が街中で響き渡るように。

今思えば、 2014年当時、香港はまだ自由の楽園だった。

毎年、市民劇団が「六四舞台」を組織し、荘 梅岩氏の作品「5月35日」(天安門事件が起きた6月4日を意味する)など、天安門事件関連の演劇をコミュニティや学校で上演していた。また、1989年から毎年ビクトリア公園で民主派団体「香港市民支援愛国民主運動連合会」(支連会)が天安門事件の記念集会を主催してきた。

2021年には「5月35日」 は香港で上演できなくなり、「六四舞台」は解散し、中心メンバーは英国に亡命した。支連会も解散を余儀なくされ、銀行預金の約 220万香港ドルは政府に凍結され、天安門事件記念館の展示品はすべて押収された。主要メンバーである前主席の李卓人、副主席の何俊仁及び鄒幸彤は、香港国家安全維持法に基づき「国家政権転覆扇動罪」で起訴され、今もなお拘留されている。

だから荘 梅岩氏の言う通りだ。彼女の描写はまだ非常に優しいのだ!現実はとっくの昔に、この寓話よりも速く劇的に変化している。そして、中国本土出身の私は、もう何十年もの間、中国がこれよりももっと茶番を演じてきたことも知っている。

「天窓を開ける」(新聞の記事が検閲で削られ、その箇所が空白のまま残ることを意味する)という形で空白の記事を載せて新聞紙上における沈黙の抗議は、中国でとっくに禁じられてしまった。それどころか賛美歌を歌わなければならないのだ。

近年になって中国共産党は香港をも中国の暗黒のシステムに引きずり込み、その一部とした。

その結果、自由の崩壊を描いたこの劇的な物語は、東京でしか上演できなくなった。だからこそ、私は東京と東京の舞台芸術家たちに深い敬意と感謝の念を抱いている。

当然同時に、ある種の切迫感と悲しみも感じていた。

新聞編集者ユンの葛藤と妥協

この劇の簡単なあらすじはこうだ。

政府の不祥事を暴こうとしたある学者が失踪する。メディアは沈黙を守り続けていたが、ベテラン新聞編集者ユンとその弟子ジョニーが新しい新聞社を立ち上げ、「真実を報道する」ことを主張するようになる。

劇の中でこんな一幕があった。

新聞編集者ユンが、シングルマザーのケリーと会話を交わしている。彼は、政府が貧困層を太陽から遮断された地下生活へと追い込む新たな「パーフェクトシティ」計画を発表しようとしている今、一般市民の声を代弁することが自分の仕事だと考えていた。

ただ思いがけないことに、ケリーはユンに対し、理想ばかりを語る一般市民とかけ離れた知識人だと非難する。底層で暮らす人々は地下で屈辱に耐え忍ぶ覚悟があり、権力者が肥え太った肉にしがみついても気にしない。そうすれば少しでも脂が残り、貧しい人々も食糧が確保できるからだと彼女は主張する。

その主張に沿えば「パーフェクトシティ」計画の発展を妨害しようとするユンは一般市民のいわば敵だ。市民が望んでいないのに、どうして市民の声を代弁できるというのか?

その結果、ユンはケリーに撃たれてしまい命を失いそうになる。彼が代表しようとしていた「一般市民」によって。ケリーが代表する「一般市民」は、一方では同情されるべき社会的弱者であると同時に、政府のポピュリストによる洗脳と情報の検閲に操られる駒でもある。

彼らはユンのような知識人を敵視しているのだ。

現代中国の情報操作と弾圧

中国共産党はまさに長年、これを常套手段にしてきた。

文化大革命の恐るべき10年間、毛沢東は末端の人々を扇動し、中堅の穏健派を標的にし、教師を襲撃し、知識人を迫害した。政治的迫害と情報の歪曲から始まり、経済、 文化、倫理など多方面に及ぶ社会の崩壊へと至った。

この混乱は1976年に一時的に収束したが、それは人々が覚醒したからではなく、毛沢東の死によるものだった。しかし、毛沢東を否定することは中国共産党を否定することに等しく、文化大革命についての真摯な反省は未だ行われていない。

そして情報操作は今日も続いている。

2025年の今、中国共産党は、多くの弁護士、ジャーナリスト、出版関係者、知識人を「犯罪者」として投獄している。中国共産党にとって、社会問題はすべて「彼ら」によって引き起こされている。「彼ら」の批判は社会に「負の力」を働かせるからだ。

その後、ユンは1カ月間入院した。弟子のジョニーは当初、「専制政治によって抑圧される知識人」を題材にしたドラマを上演して世論を動かそうと考えていたが、逆にユンは政府と妥協することを決める。政府側も「譲歩」の用意があった。ユンは高官に昇進し、再建された市街地は報道センターに指定され、ユンはこの新しいランドマークの責任者に任命されるというのだ。

ジョニーはこれを受け入れることができない。ユンが政府の機密情報を引き渡すようジョニーを力で威圧しようとした時も、ジョニーは真実への執念を忘れない。高所恐怖症にもかかわらず、ユンと対峙するためには、たとえ命の危険を冒しても高所に登ることもいとわなかった。

結局、ジョニーが秘密情報を漏らすかどうかは不明だ。彼は友人と共にイノシシを狩るために荒野に戻る。しかし、イノシシは罠を逃れ、光の中へと飛び込んでしまった。

ユンに対する政府のやり方は、中国共産党が常に効果的に行ってきた核心の政策「統一戦線」と「取り込み」である。

中国共産党はそれにより恐怖と抑圧を駆使し、巧みに利益誘導を行ってきた。これは1940年代から始まり、1989年以降も専制政治に反対する中国の知識人に対して行われてきた。

多くの人は「一時的な妥協」を選ぶ

スタンフォード大学高級研究員で政治学者の呉国光氏はこう述べている 。

1977年、78年、そして79年に大学に通っていた彼の同級生のほとんどは、毛沢東時代の厳しい政治環境と天安門事件を経験したにもかかわらず、その後、大多数が共産党に協力することを選び、中国本土の政治的衰退は続いたと。

つまり、ユンのように体制に協力し、それによって体制を変えることが「最善のアプローチ」だと考える人は少なくないのである。 おそらく、この道を歩み最も成功した人物は、李克強前首相だろう。しかし、彼が最終的にたどった運命は原因不明の死に他ならない。

呉国光氏は、中国人に欠けているのは「自由」ではなく「抵抗」だと述べる。

抵抗には必ずしも武力行使は必要ではない。活用できる「弱者の武器」は他にも多数ある。演劇はその「武器」の一つだ。

劇で描かれる架空の「メディアリリースタワー」は、実際には中国各地に実在する。

北京中央電視台(CCTV)はイタリア人建築家が設計した「大きなパンツ」として知られる高級ビルだ。そこでは多くの「ユン」が働いている。数十年にわたり、この「一時的な妥協」が、世界最大の嘘とプロパガンダの発信機関を築き上げた。

母校は自己検閲で当局の「共犯」に

劇作家の荘 梅岩氏は、演劇を通して「未来を予見する」という独特の才能を持っているようだ。

「5月35 日」が香港で初演されたのは 2019年、劇場では「天安門事件」が上演され、劇場の外では、逃亡犯条例改正案に反対するデモ隊が通りを埋め尽くし、パトカーが群衆に放水砲を撃ちまくっていた。 歴史と現実が、まさに悲惨な状況の中で交錯していた。

彼女は香港戯曲界で最優秀戯曲賞を7回受賞し、国際演劇評論家協会(香港)の「年間最優秀戯曲・作家賞」、香港芸術発展局の「年間最優秀芸術家賞」を受賞している。

しかし、東京で「野良豚」 が初演された2025年の夏、彼女は香港で自身の作品のカーテンコールに登場することを禁じられた。彼女のプロモーション動画が中国のSNS「小紅書」でブロックされたため、母校の香港演芸学院は彼女の関連する公演への出演を制限したのだ。

政府が規制したのではなく、香港演芸学院による自己検閲と規制の結果であった。彼女は同学院から「傑出した卒業生」に認定されるほどだったというのに。

そこで彼女は2025年8月末、香港演芸学院による自己検閲と抑圧の状況を列挙した3編の長文を発表した。彼女は自分の白黒の写真を添え、「荘梅岩、香港の演劇に捧げた生涯 2001-2025」とキャプションを付けた。

2025年はまたしても「死の年」となった。

一連の出来事で唯一のメリットといえば、 彼女の次作に新たな題材を提供できるということぐらいだ。2025年、アメリカでも「ユン」に関するリアルなニュースが報じられている。

9月16日、アメリカ国籍を取得し、ニューヨーク・クイーンズ区のフラッシング地区で暮らしていた唐元雋氏は、米国において無登録の中国工作員として活動したとして罪を認めた。彼は中国共産党政権の「情報提供者」として、米国で活動する中国人反体制活動家の活動を記録し報告していたのだ。

唐氏は1989年の天安門事件当時、長春市で「民主サロン」を主催し、民主化や政治体制改革について議論していた。また、デモ行進を組織するなど天安門事件を支援したとして、懲役20年の判決を受けた。

唐氏は1997年に釈放され、その後台湾経由で米国へ出国した。

ところが、2018年に中国に帰国し、それ以降中国共産党政権の情報提供者となった。

彼は2018年、何年も会っていなかった母親を訪ねるため中国に戻ったと伝えられている。これが彼を中国共産党との取引へと導いた。荘 梅岩氏の戯曲が伝えようとしているのも、まさにこれだと私は思う。

普通の人間は皆、「利己的な欲望」と「弱点」を持っている。それは母親、子ども、あるいは家族といった存在かもしれない。

もちろんそれらをテコにする政権は、それ自体が悪の加害者だ。こうした状況において個人が使える「武器」は一部「失われる」ことになる。

唐氏がこのような選択をしたのは「抵抗」は無益であり、「権力との協力」が何らかの良い結果をもたらすかもしれないと感じたからだろう。

唐元雋氏の数十年にわたる経験と運命を、この2時間の戯曲に凝縮すれば、 こうした「妥協」と「協力」の究極の絶望と不正義が明らかになるだろう。

また、香港演芸学院による荘 梅岩氏に対する非難と自己規制も一つのわかりやすい例だ。学院は恐怖心から自己防衛に走り、被害者を責めている。これはまさに悪の共犯者であろう。

荘 梅岩氏は長文の最後に、自身の別のミュージカル「興青樂與路」(Sing Out)のカーテンコールの後、舞台裏を歩いた時のことを回想している。

「しばらく舞台裏をうろうろしていたら、これは一人きりの戦いなんだと、ふと気づい た。誰も私の経験を理解してくれず、これからは私一人きりだ」

インディー・チャン氏と日本公演の意義

私は本当に胸が張り裂ける思いになった。彼女自身がついにあの「イノシシ」になってしまったのだ。

でも、彼女は一人じゃないと私は伝えたい。

今回の日本公演は、インディー・チャン氏の功績が大きい。香港出身で10年間日本に暮らしている彼女は、もともと東京で舞台を学び、現在は劇団「文学座」のメンバーだ。彼女はこの劇の脚本を日本語に翻訳し、脚本と演出を手掛けている。「演劇は国境を越えて共鳴できる」と彼女は信じている。それが可能になるのは、世界に誇るこの素晴らしい日本の劇団のキャスト全員の演技あってこそだ。

劇の終盤、イノシシの逃げる方向を象徴するまばゆい照明が突然点灯した時、私の目に再び涙が溢れた。これは演劇と芸術の計り知れない力の表れでもあると思う。

逆境によって人々が破壊的な状況に追い込まれるのを目の当たりにするだけでなく、私たち一人 ひとりの内に秘めた強さと希望をも見せてくれたからだ。

荘 梅岩氏、広東語と日本語の架け橋であるインディー・チャン氏、文学座、すべての俳優とスタッフ、 その日の100人を超える観客、字幕翻訳者、そして私にとって、この一筋の光はまた別の細い線を描き出した。

私もまた、その線上の一点だった。私は心から嬉しく思った。

その後、劇場は暗くなり、皆がゆっくりと退場していった。衣装を着替えた数人の俳優が入口に立ち、皆に挨拶した。そして、なんだか不思議な感覚に襲われた。

ジョニー?ユン?もしかしたら、そんなことは関係ないのかもしれない。

私の日本語は下手で、「ありがとう」以外に深い言葉をかけることができなかった。彼らがこの記事を目にしてくれることを願うとともに、この一文に触れた中国の聴衆として、彼らに敬意と感謝、そして祝福を表明したいと思う。

【翻訳:東京大学大学院総合文化研究科 阿古智子教授】