また、46年後の915年には青森県と秋田県との県境にある十和田火山が大噴火し、その火山灰が東北地方を覆った。

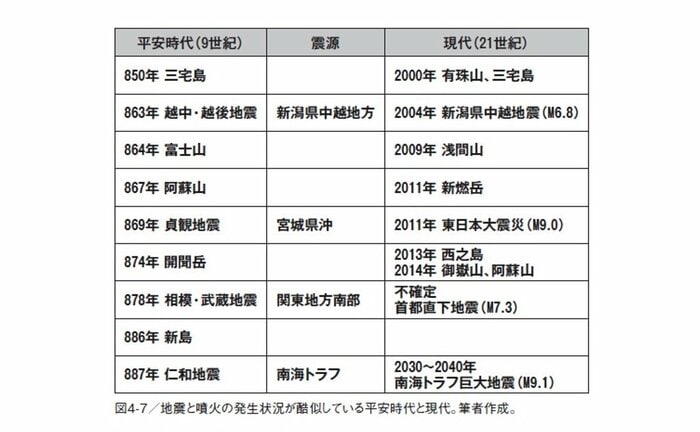

ここで注目すべきは、貞観地震が起きた平安時代と21世紀の現代の、地震と噴火の発生状況が類似していることである。

日本には活火山が111あると言ったが、活火山の定義は「1万年以内に噴火した火山」である。火山であっても1万年より長い間噴火していないなら、活火山ではない。

つまり111の火山は1万年より新しい噴火の証拠があったということである。

そして注意すべきことは、これら111の活火山のうち、20の火山が噴火スタンバイ状態にあるということである。

巨大地震と噴火の直接的な因果関係はいまだに不明な点があるが、この20個の活火山以外の噴火がはじまる可能性も考えなければならないだろう。

「3.11」で生じた地盤の歪みが元に戻るには何十年もかかる。今後の数十年間はすべての活火山を厳重に監視する必要がある。

鎌田浩毅

1955年東京生まれ。東京大学理学部地学科卒業。理学博士。通産省(現・経済産業省)を経て1997年より京都大学大学院人間・環境学研究学科教授。京大の全学向けの講義「地球科学入門」は毎年数百人を集め、「京大人気No.1教授」としても名高い。2021年より京都大学名誉教授および京都大学経営管理大学院客員教授。専門は火山学、地球科学。