「ひのえうま」という言葉を聞いたことはあるだろうか。干支の組み合わせのひとつで、60年に一度、巡ってくる。

この「ひのえうま」の年に生まれた女性は「気性が激しく夫を不幸にする」などといった迷信がある。現代でいう、いわばフェイクニュースだ。

60年前、社会に大きな影響を与えた「ひのえうま」

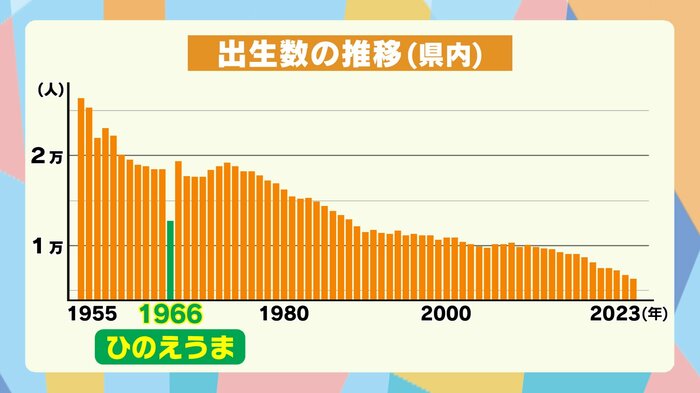

しかし、この迷信が60年前、社会に大きな影響を与えた。県内の出生数の推移を現したグラフでは1966年に大きく凹んでいる。

この1966年は「ひのえうま」の年で、大分を含め全国的に出産を控える風潮が広まり、子どもが激減したとされている。

そして、2026年がその60年に一度の「ひのえうま」の年にあたる。この「ひのえうま」について街の人や、その年に生まれた当事者の声を聞いた。

街の人は「全く聞いたことない」「今はほとんどないんじゃないか」

ーー40代女性

「あまり縁起が良くないというイメージしかない。女の子が生まれるとよくないからって出生率が下がるイメージ」

ーー10代女性

「全く聞いたことない」

ーー70代男性

「今、若い人がほとんどそれを知らないというのであれば、60年前みたいに迷信で子どもを生むのを1年延ばすとかいうのはほとんどないんじゃないか、それでなくても、子供が少ないから」

昭和の時代には大きな騒動となった「ひのえうま」だが、令和に入り「知らない」「気にしない」といった声が多く聞かれた。

実際に1966年、「ひのえうま」の年に生まれた女性に話を聞いた。

1966年に生まれた女性は「受験では浪人しない方がいいという話をしたこともあった」

ーー1966年生まれ大分市在住の女性

「私は兄が2人いるが、兄たちの学年よりも小学校も中学校も1クラスずつ少なくて、あれ、なんでだろうと思ったらそういう伝説のようなものがあるというのを、小学生ぐらいになって初めて身近に聞いたような気がする」

同世代に比べて一つ下の世代の人数が多いため、友人同士で「受験では浪人しない方がいい」 という話をしたこともあったという。

ーー1966年生まれ大分市在住の女性

「同級生を見ても人それぞれ。性格も人生も人それぞれ。そういうこと(迷信)を気にして何かを決めるというのは本当にナンセンスというか」

自身も1966年の生まれで「ひのえうま」に関する研究を行っている大阪大学の吉川徹教授は。

ーー大阪大学大学院人間科学研究科 吉川徹教授

「江戸時代や明治時代にもひのえうまはあったが、その頃と比べると昭和のひのえうまの人口の減り方は断然大きい。ひとつはメディアが発達していて人々が同じ情報を同時に得ることができるという状況になっていた。それが江戸や明治との違い」

2026年の「ひのえうま」が出生数に影響を及ぼすことはあるのだろうか。

吉川教授は今は仕事やキャリアなどを考えて計画的に子供をもうける人が多く、その影響に関しては否定的だ。

ーー大阪大学 吉川徹教授

「それを政府が子供をどうしたら幸せに育てられるかということで少子化対策ということで考えている。そういう時代に生もうと思ったけど、やはり生むのをやめたみたいなことが起こるかというと全然、昭和の時代とは違う」

また、実際に少子化対策などを行っている行政は。

ーー県こども未来課 鈴木邦彦課長

「国においても人口の推計や少子化の対策について、ひのえうまについて、考慮や特別の取り組みはない。これは県も同様。少子化への対応はとても重要。そのため県では結婚、妊娠、出産、子育ての切れ目ない支援を行っている」