目次

- なぜ“エンゲージメント診断”は限界を迎えているのか

- なぜ本音を測るのが難しいのか

- 真の組織健康診断の必要条件

- ITSUDATSUの「組織ドッグ」プロセス

- 支援事例:組織ドッグで初めて内在する成長阻害要因を発見

- 分析から見えた「真の組織健康」の条件

- エンゲージメント偏重からの脱却

- エンゲージメントのその先へ

なぜ“エンゲージメント診断”は限界を迎えているのか

企業の間で従業員エンゲージメントを測定・向上させる動きが急拡大しています。

従業員サーベイやパルスサーベイを提供するHRテック市場は活況で、2023年にはエンゲージメントサーベイの市場規模が10億ドル規模にまで達しました。

実際、米Workday社はサーベイプラットフォームのPeakonを7億ドルで買収し、豪州発のCulture Amp社は評価額15億ドルのユニコーン企業となるなど、巨額の投資案件も相次いでいます。

国内でも同様の成長が顕著です。矢野経済研究所によると、日本の従業員エンゲージメント診断・サーベイクラウド市場は、2022年に約67億円、2023年には前年比135.8%増の約91億円に達し、2024年にはさらに118億円規模に拡大すると見込まれています。また、BOXIL編集部の推計では、2023年のSaaS型従業員満足度調査ツール市場(エンゲージメントサーベイツールを含む)は944.4億円、2024年には1,128.6億円、2025年には1,286.6億円規模に成長すると予測されています。

これらの数字は、世界規模の投資の潮流と国内での急速な市場拡大傾向が一致していることを示しており、まさにエンゲージメントサーベイが人的資本への可視化ツールとして広く普及しつつある現状を裏付けています。

「社員のエンゲージメント」という指標は、組織活性化や人的資本経営の文脈で重要視され、多くの企業が競うように専用ツールを導入してきました。

しかしその一方で、現場では「サーベイ疲れ」とも言うべき現象が起きています。

繰り返されるアンケート調査に社員がうんざりし、形骸化してしまっているのです。

ある調査では、社員満足度サーベイで77.6%もの回答者が「本音以外を書いたことがある」と答え、7割以上が「サーベイ結果によって会社が改善されるとは思わない」と感じていました。

こうした結果が示すのは、「良く見せる回答」や「無反応層」の存在によりサーベイ数値が歪められている可能性です。現場には「どうせ何も変わらない」「匿名とはいえ正直に書いて大丈夫か?」という空気が漂い、社員は内心を隠したまま無難な回答でやり過ごしているのかもしれません。

では、経営陣は果たしてそのサーベイ結果を鵜呑みにして経営判断してよいのでしょうか?

なぜ本音を測るのが難しいのか

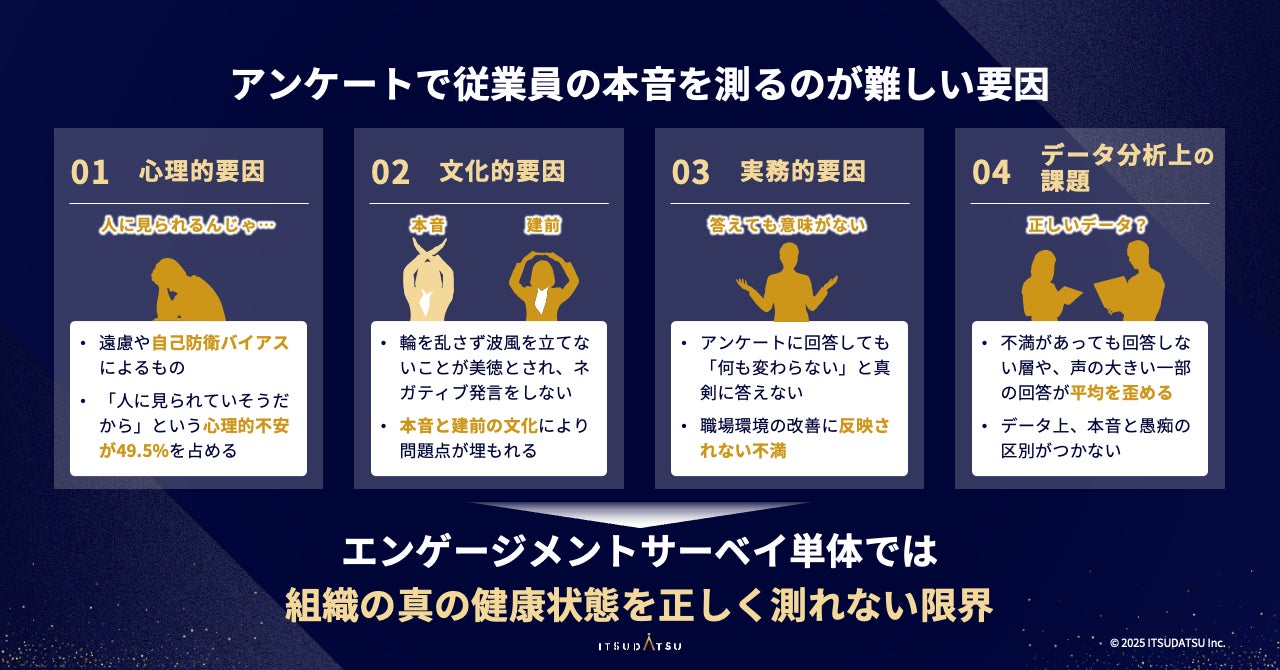

なぜ従業員の「本音」をアンケートで捉えるのがこれほど難しいのでしょうか。その背景には、主に以下のような要因が考えられます。

- 心理的要因:組織内の心理的安全性が低いと、社員は上司や会社への遠慮や自己防衛バイアスから、ネガティブな意見を率直に書くことを避けます。匿名だとしても「これを書いたら誰かに知られるのでは」「報復人事があるのでは」と不安が勝り、建前の回答に留めてしまうのです。実際、日本の調査でも本音で答えない理由のトップは「人に見られていそうだから」という心理的不安で45.9%を占めました。このように、サーベイで率直な声を引き出すにはまず信頼と安心感の醸成が不可欠です。

- 文化的要因:日本企業特有の「和」を重んじる文化も、本音の露出を難しくしています。和を乱さず波風を立てないことが美徳とされ、たとえ不満や課題があっても公の場でネガティブ発言をすることは忌避されがちです。「社内批判はタブー」「空気を読む」風土の中では、アンケートでも当たり障りのない回答が選択され、本当の問題点が埋もれてしまいます。いわば建前(タテマエ)と本音(ホンネ)のギャップが調査票にも表れてしまうのです。

- 実務的要因:サーベイ結果を基にした改善アクションの欠如も、社員の本音離れを招きます。折角アンケートに協力しても「どうせ何も変わらない」という学習性無力感が蓄積すると、社員は次第に真剣に答えなくなります。ある調査でも、「アンケート結果が職場環境の改善に反映されない」ことへの不満が最多でした。結果のフィードバックや施策が伴わないサーベイは、社員にとって単なる儀式となり、「はいはい」と流す原因になってしまいます。

- データ分析上の課題:サーベイデータ自体にもバイアスやノイズの問題があります。例えば、満点や高得点ばかりの結果は一見ポジティブに見えても「全員が満点というのは不自然だ」と指摘する人事担当者もいます。不満があっても回答しない層や、逆に声の大きい一部の回答が平均を歪めている可能性も否定できません。匿名ゆえに些細な不満が過剰に書かれるケースもあり、経営側からすると本当の苦情と単なる愚痴の区別がつかないという悩みもあります。結局、サーベイ結果は「現場との関係性」と「経営陣の本気度」次第で有効にも無力にもなる、と指摘する声もあります。数字の裏にある本音度合いを見極める高度な分析力が求められているのです。

以上のように、エンゲージメントサーベイ単体では組織の真の健康状態を正しく測れない限界が見えてきます。

では、何が必要なのでしょうか。

真の組織健康診断の必要条件

まず誤解してはならないのは、単一の指標(スコア)に依存しないことです。

エンゲージメントの数値は確かに重要なKPIですが、それは組織健康度を表す数多の指標の一つに過ぎません。

「サーベイの数字はあくまでも一つの指標に過ぎない。答えはサーベイではなく、一人ひとりの従業員の中にある」――ある人材開発の専門家はこう述べています。

エンゲージメントスコアが高ければ健康、低ければ不健康という単純なものではなく、その背景にある多面的な要素を捉える必要があります。

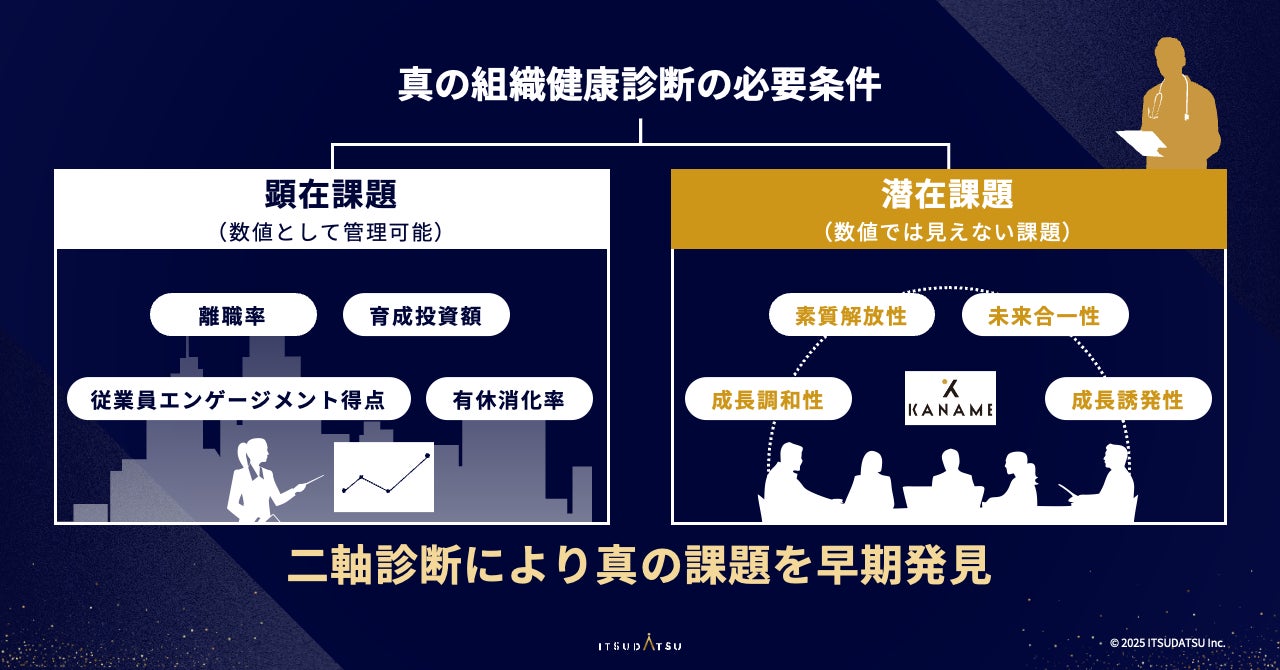

真の“組織ドック”(組織の健康診断)を実現するには、「顕在課題」と「潜在課題」の二軸モデルで組織を診る視点が不可欠です。

顕在課題とは、数値として表れ管理できる見える課題です。例えば離職率や育成投資額、従業員エンゲージメント得点、有給消化率等、人事KPIとしてモニタリングされる項目が該当します。国際規格ISO 30414では人的資本に関する11の領域で58項目の指標(KPI)が定義されており、従業員数・離職率・エンゲージメント・研修時間・キャリアパス整備状況など広範な項目で組織状態を可視化できます。これら客観指標を網羅的に測定・分析することは、組織の表面的な健康状態(顕在的な課題群)を把握する上で重要です。

一方、潜在課題とは数字には直接表れにくい見えない課題です。社員一人ひとりのポテンシャルの活かされ方や、内在する価値観のミスマッチ、組織内の相互作用や人間関係のダイナミズムなど、定量化しづらい側面に潜む問題を指します。

我々ITSUDATSUは、独自のインサイトソリューション「KANAME」によって組織の潜在課題と埋もれた才能(潜在人材)を可視化しています。これは従業員への詳細なアセスメントを通じて、組織に埋もれている本人すら気づいていない本音レベルのデータを収集・分析する手法です。

例えばKANAMEでは、以下のような観点で組織の潜在的な健康度合いを診断します。

- 素質開放性:社員一人ひとりが持つ先天的な才能・強みは何か? それは現業で十分に活かされているか? そもそもその社員は先天的に今の会社の仕事に向いている特性か? そして自分の先天的な力を本人はどれだけ自覚できているか?

- 未来合一性:社員それぞれの想いや願い(キャリア観や価値観)に素直に生きられている度合いはどうか? その想い・願いは会社の目指す方向性と合致しているか? そもそも各社員は自分の意志で動くことをどれだけ大切にしており、また自身の想い・願いを自覚できているか?

- 成長調和性:組織として適材適所がどれだけ実現できているか? 一人ひとりの先天的特性を活かす配置、人間的な相性の良いメンバー同士の結びつき、互いの強みを活かし合えるチーム距離感がどれだけあるか? さらに、自社と先天的に相性の良い人材をどれだけ採用できているか?組織内での成長シナジーのポテンシャルがどれほどあるか?

- 成長誘発性:個人の成長が周囲の成長を誘発するような正の循環が生まれているか? 成長の相乗効果を起こしやすい人同士(メンターとメンティー等)が結びついているか? 成長を促しやすい上司と部下の関係性が築かれているか? そして何より、組織内に高い成長意欲を持つ人材がどれだけ存在し、その人たちが核となれているか?

上記の顕在課題×潜在課題の二軸で組織を診断することで、初めて真の組織健康診断が実現できるのです。

単一のエンゲージメントスコアだけでは見逃していた「組織の影の課題」や「埋もれた宝」が浮き彫りになります。

例えば、表面的にはエンゲージメントが高く一見健康そうな組織でも、潜在的に人材配置のミスマッチや将来ビジョンの不一致を抱えていれば、いずれ離職や停滞という症状が現れるでしょう。

二軸診断によって、そうした「エンゲージメントだけでは測れない」真の課題を早期発見し対処できるのです。

ITSUDATSUの「組織ドッグ」プロセス

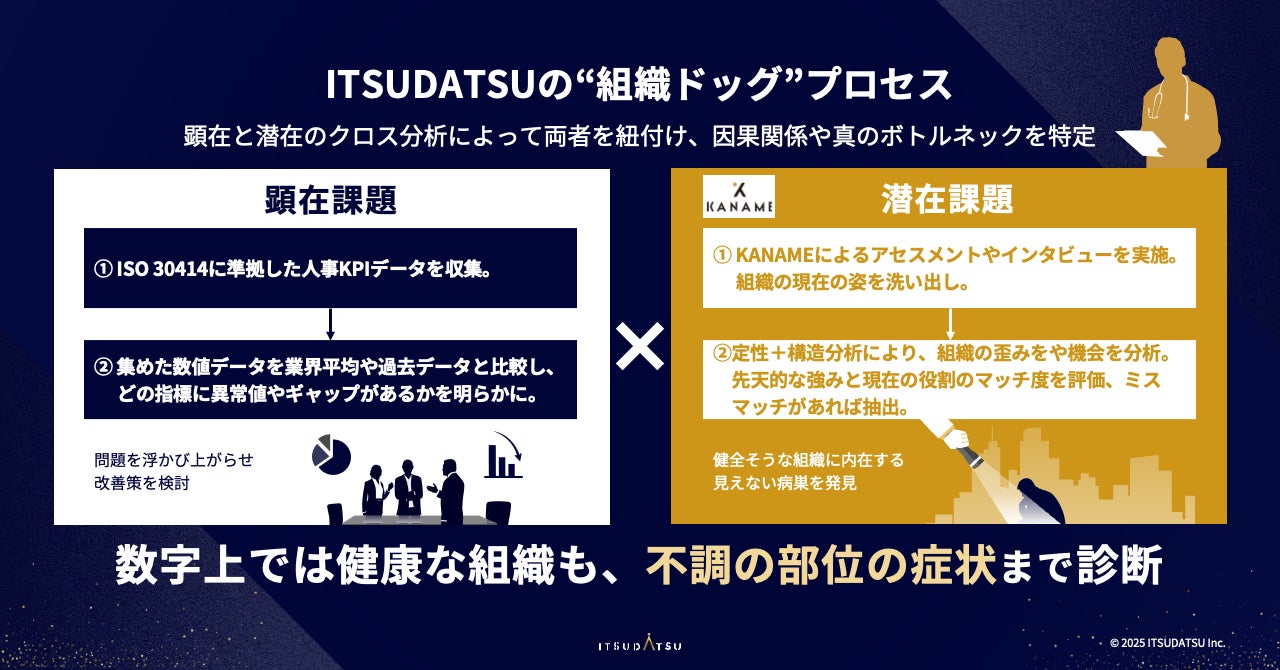

では具体的に、顕在課題と潜在課題をどう統合的に分析するのでしょうか。

当社ITSUDATSUが提供する「組織ドッグ」(組織向け人間ドックの意)プロセスを例に、その流れを紹介します。

まずデータ収集の段階では、定量と定性の両面から組織の情報を網羅します。

顕在課題に関しては、ISO 30414に準拠した人事KPIデータ――例えば離職率、残業時間、従業員エンゲージメントスコア、従業員構成、教育研修への投資額、社内公募・昇進状況など、58項目の指標にわたるデータを収集します。

一方、潜在課題の把握にはKANAMEによる従業員アセスメントやインタビューを実施し、個々人の価値観や志向性、潜在的な強み、人間関係の網絡といった定性情報を収集します。これにより、ハードデータとソフトデータの両方から組織の「現在の姿」を洗い出します。

次に顕在課題の定量診断では、集めた数値データを業界平均や過去データと比較し、どの指標に異常値やギャップがあるかを明らかにします。

例えば「離職率が業界平均より高い部署はどこか」、「有給取得率や残業時間など労務環境に問題はないか」、「人材育成への投資(研修時間・費用)は十分か」、「キャリアパスや後継者計画は整備されているか」等、組織の健診チェックリストに沿ってスクリーニングします。ここで数値的に明らかな問題(顕在課題)が浮かび上がれば、その改善策を検討します。

一方で、潜在課題の定性+構造分析では、KANAMEで得た個人特性データや組織ネットワーク情報をもとに、組織の内面的な歪みや機会を分析します。

具体的には、各社員の先天的な強みと現在の役割のマッチ度を評価し、ミスマッチがあれば抽出します。相性の良い人材同士が適切に協働できているかを、人材の特性マッピングやチーム編成図から検証します。

また、組織図上で埋もれているハイポテンシャル人材(将来のリーダー候補)が適切に登用されているか、逆に低モチベーション層が重要ポストに就いてボトルネックになっていないかといった点も洗い出します。

こうした潜在情報は、一見すると健全そうな組織にも内在し得る「見えない病巣」を発見するカギとなります。

重要なのは、顕在と潜在のクロス分析によって両者を紐づけ、因果関係や真のボトルネックを特定することです。例えば、ある部署でエンゲージメントスコアは高いのに離職率が改善しないといった現象があれば、潜在分析から「実は社員の将来ビジョンが会社方針とずれており、いずれ転職を考えている人が多い」ことが分かるかもしれません。

また別の例では、あるチームの生産性低迷の原因が、数値上は把握しづらい人間関係の軋みやリーダーシップの不全にあったケースもあります。組織ドッグでは、こうした「数字上は見えないが構造上や潜在意識上存在する詰まり」をデータの横串で発見し、経営に示唆を与えることができます。

実際に当社が支援した組織でも、興味深い分析事例がいくつも生まれています。

例えば、ある企業ではエンゲージメント調査の点数は常に高水準で「うちの社員満足度は高い」と安心していたにもかかわらず、若手の離職率が一向に改善しないという問題がありました。組織ドッグで精査したところ、表面的な満足度の陰で「真の成長意欲を持つ若手への成長機会の不足や会社側のエネルギー不足」を無意識に感じている若手社員が多いことが判明しました。

サーベイではポジティブな回答をしていたものの、内心では将来像と会社の方向性にギャップを感じていたのです。

このボトルネックに対し、経営陣は初めて危機感を持ち、キャリア面談の強化や社内公募制度の拡充といった対策に乗り出しました。また別の企業では、エンゲージメント得点に問題はなく離職率も低いにもかかわらず、ある事業部の業績が伸び悩んでいるケースがありました。潜在課題分析を行ったところ、その事業部長とメンバーの先天的相性が悪くチームの成長相互作用が生まれていないことが浮き彫りになりました。

そこでキーパーソンとなるリーダー人材を見極め配置換えしたり、メンバー編成を見直すなど組織構造にメスを入れた結果、数ヶ月で生産性指標が向上し業績回復に繋がったのです。

「数字上は健康だが実は不調の部位がある」――組織ドッグは、こうした見えざる症状まで含めて組織の健康診断を行うアプローチなのです。

支援事例:組織ドッグで初めて内在する成長阻害要因を発見

実際に組織ドッグによって得られた示唆から、具体的な組織変革に繋げたケースをご紹介します。製造業X社(従業員約500名)の事例です。

同社ではここ数年、離職率は常に業界平均を大きく下回っており(つまり業界内では人が辞めにくい方)、エンゲージメントサーベイでも概ね良好なスコアが出ていました。

一見、大きな顕在課題はないように見えたのですが、経営層は「なぜか業績の伸びが頭打ちになっている」という悩みを抱えていました。

組織ドッグの結果、浮かび上がったのは「成長調和性」の弱さ、端的に言えば社員同士の成長相互作用が生まれにくい組織構造になっているという潜在課題でした。

詳しく分析すると、社員個々の先天的な強み自体は優秀な人材が多いものの、その才能を活かせる配置になっていなかったり、相性の良い人同士が別部署にバラバラに配属されていたりすることが判明しました。また、高い成長意欲を持つ若手が局所的に孤立し、周囲に良い影響を波及できない構造も見て取れました。つまり、人材のポテンシャルは高いのにシナジーを起こす配置になっておらず、組織全体での成長が損なわれている状態だったのです。

ITSUDATSUはこの結果を踏まえ、経営陣と協働で大規模な部署再編と人員配置換えを実施しました。

具体的には、KANAME分析で判明した先天的に相性の良い人材の組み合わせを重視し、従来の機能別組織を横断して新たなプロジェクトチームを編成しました。さらに、成長意欲と牽引力の高いハイポテンシャル層を各チームの中核に据え、彼らが周囲を牽引しやすいようなリーダー任命を行いました。

従来の年功序列的な配置を見直し、「適材適所と相乗効果」を最大化する配置転換を行ったのです。

結果は劇的でした。再編から1年足らずで業績が向上し、社員からは「部署を超えた刺激で成長意欲が高まった」「お互いの強みを活かし合えるようになった」という声が上がりました。

定量面でも、組織ドッグ前には5%程度あった離職率が2%台まで低下し、人材流出の抑止によって欠員補充コストを年間約3,000万円削減する効果が現れました。

これは従業員500名規模の同社にとって看過できないコストメリットであり、加えて離職率低下による現場の安定や採用・教育コスト圧縮といった副次効果も生まれています。

このケースは、「顕在指標に問題がなくても、潜在課題を放置すれば機会損失が生じる」ことを示しています。

X社の経営陣は当初、「うちは離職も少ないし問題ない」と捉えていましたが、組織ドッグで初めて内在する成長阻害要因に気づき、先手を打って組織改革に踏み切りました。その結果、表面的な数値以上の価値創出とコスト削減を達成できたのです。

まさに“エンゲージメントのその先”を診断し改善した成功例と言えるでしょう。

分析から見えた「真の組織健康」の条件

以上の分析と事例から浮かび上がる、真に健全な組織が備えているべき条件を整理してみます。組織の健康度を高めるためには、次の4つの要素が重要なチェックポイントとなります。

1.社員の先天的特性と仕事の一致度:一人ひとりの才能・適性が適材適所で活かされているか。人はそれぞれ異なる素質を持ちますが、その強みを発揮できる役割に就けるほどモチベーションもパフォーマンスも向上します。適材適所がなされている組織は、個々の能力が最大限引き出されるため健康度が高いと言えます。

2.個人の想いと組織方向性の合致度:社員それぞれの価値観・キャリア志向が、会社のビジョン・戦略とどれだけ重なっているか。個人の描く将来像と会社の方向性が合致していれば、社員は仕事に意味を見出しやすくなり、高いエンゲージメントと定着に繋がります。逆にこの軸がずれると「この会社にいてよいのか」と迷いが生じ、組織の不健康要因となります。

3.成長の相互作用を生む配置・関係性:メンバー同士が互いに良い刺激を与え合える関係になっているか。先天的に相性の良い人材同士が協働し、1+1を3にも4にもできるような成長シナジーが起きている組織は健全です。そのためには単なるスキルマッチだけでなく、人間同士のシナジーを考慮したチーム編成や、メンタリング・ピアラーニングの風土が重要です。成長の連鎖が起こる配置こそ、組織全体の底上げにつながります。

4.成長意欲の高い人材が核に存在する構造:組織の中心に高い志と成長意欲を持った人材が配置されているか。いわば成長ドライバーとなるキーパーソンが核にいる組織は、周囲にも前向きな影響を及ぼします。彼らを軸にしたリーダーシップパイプラインを形成し、次世代のリーダーを継続的に輩出できる構造があれば、組織の健康度は持続的に高まります。逆に成長意欲旺盛な人材が埋もれていたり、外に流出してしまう組織は将来的な活力低下を招きます。

以上の四条件は、先述したKANAMEの四軸(素質開放性・未来合一性・成長調和性・成長誘発性)にも対応しています。組織の表と裏の両面から健康状態をチェックし、これらが高い水準で満たされている組織こそ「真に健全な組織」と言えるでしょう。

エンゲージメント偏重からの脱却

冒頭で述べたように、エンゲージメントサーベイは組織診断の入り口に過ぎません。

サーベイ結果そのものを過信して「うちは○○点だから大丈夫」と安心してしまうのは危険です。むしろ重要なのは、その結果をどう解釈し、裏にある真因を探り、具体的な手を打つかです。

人事の専門家も「サーベイツールだけに頼りすぎずサーベイのやりっぱなしでは逆にエンゲージメントスコアを下げかねない。重要なのは現場の声に耳を傾けて実際に施策を動かすこと」と指摘しています。

サーベイで得たデータはアクションを起こすためのツールと捉え、次のステップに繋げてこそ価値を生みます。

経営者・CHROの皆さんにぜひ意識していただきたいのは、「組織の健康は数字と関係性の両面から測れ」ということです。エンゲージメントスコアなどの数字(定量指標)だけを見るのではなく、組織内の人間関係や風土、働く人の意識といった関係性(定性情報)にも同じくらい目を向ける必要があるでしょう。

言い換えれば、ハード面(KPI)とソフト面(カルチャー)のバランスチェックが真の健康診断です。サーベイ結果を起点に、ISO 30414が提供する客観指標で足腰を検査し、さらにKANAMEのような手法で内面の声に耳を傾ける。

両輪で初めて見えてくる組織の姿があります。

エンゲージメント偏重から脱却し、二軸で組織を見ることで、これまで「見えていない」と感じていた課題が浮かび上がってくるはずです。

エンゲージメントのその先へ

従業員サーベイの限界と、真の組織健康診断のアプローチについて論じてきました。

ポイントは二つあります。一つは、サーベイ結果の「本音度合い」を見極め、ノイズを排除した上で活用すること。数字の裏に隠れた本当の声を汲み取らねば、誤った安心や対応ミスに繋がりかねません。

もう一つは、顕在課題と潜在課題の二軸で組織を診断することです。

エンゲージメントという一側面だけでなく、人的資本に関わるあらゆるKPIと、人の想いや関係性といった目に見えない要素まで包含してこそ、組織の健康状態を正しく評価できます。

組織ドッグのような二軸診断は、単なる現状把握に留まらず未来への処方箋を与えてくれます。

現場の本音を引き出し、データと突き合わせ、真のボトルネックを発見し、解決策を講じる——この一連の流れが組織に変革を促し、人と組織の可能性を開花させます。

エンゲージメントの数字の奥に眠るシグナルを捉え、健康経営の次の一手を打つ時です。

「エンゲージメントのその先へ」――形骸化したサーベイの向こう側に、組織躍進のヒントが必ず潜んでいます。その一歩を踏み出すことで、社員も組織も真にいきいきと成長し続ける未来が拓けるでしょう。

行動者ストーリー詳細へ

PR TIMES STORYトップへ