~ コクヨの新定番を目指して、5年をかけた「キャンパス よく消えるのに折れにくい消しゴム」開発ストーリー ~

コクヨ株式会社(本社:大阪市/社長:黒田 英邦、以下、コクヨ)は2025年9月、50年の歴史を誇るノートブランド”Campus”を、「まなびかた」のブランドへと刷新します。これまで半世紀にわたって「書かれる」機能と書き心地の追求に情熱を注いできた同ブランドが、新たな時代に向けて歩みを進める中、「書く」「書かれる」シーンに欠かせないもう一つの主役——消しゴムの拡充に本格的に乗り出しました。

今回のキャンパス消しゴムの開発プロジェクトは、2019年にその第一歩を踏み出し、開発に5年をかけた長期にわたる挑戦の結晶です。彼らはいかにしてこの挑戦に臨み、どのような想いを込めて製品開発に取り組んだのでしょうか。熱き開発ストーリーを関係者へのインタビューも交えてご紹介します。

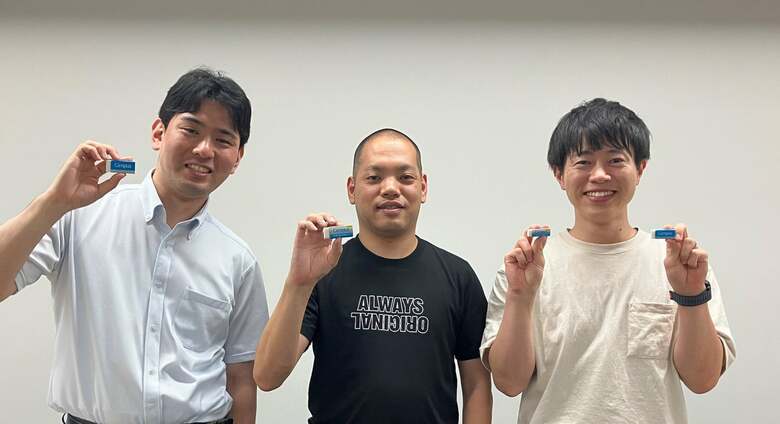

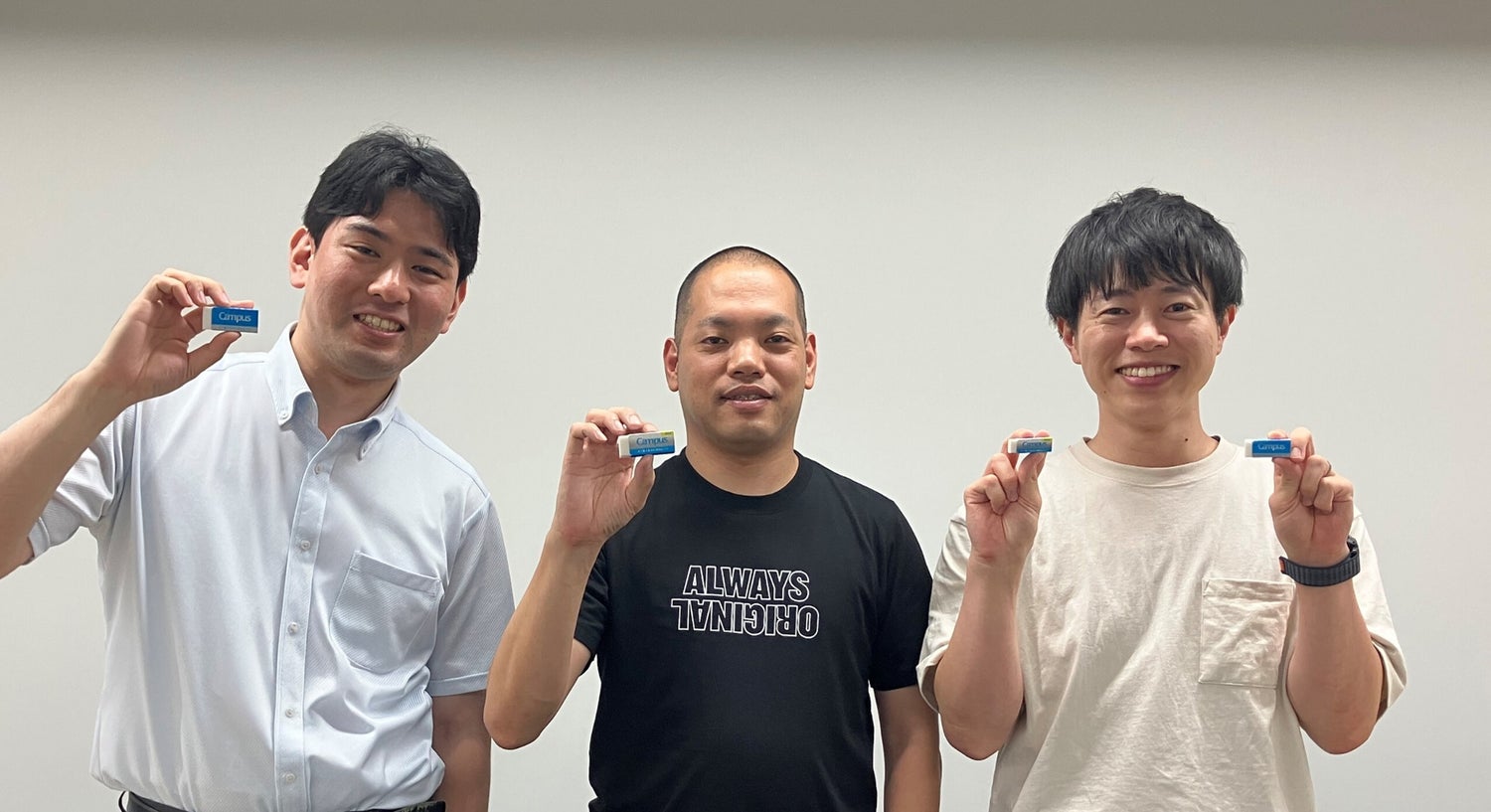

インタビューを聞いた人:コクヨ株式会社 (左から)佐野 之紀(さのゆきのり/技術開発担当)、山田 貴久(やまだたかひさ/デザイン担当)、吉岡 篤志(よしおかあつし/企画開発担当)

今回の消しゴムは、「よく消えるのに折れにくい」をかなえるハイブリッド製法を自社生産で実現。価値、処方、形状、それぞれのこだわりを詰め込んでいます。

“Campus”ブランド刷新のタイミングでブランドの仲間入りを果たすニューフェイスは、新しいスタンダードを目指して作られました。当初は、「そもそも消しゴムに求められる価値は?」「そもそもどうやって作ったら良いのか?」そんな手探りから始まったといいます。

① 価値へのこだわり:「よく消えるのに折れにくい」価値の発見

まず着手したのは、市場にはどのようなニーズが存在するのかという調査でした。そして、コクヨとして消しゴムを製品化するためには、どのような製造体制を構築すべきか。考えるべき課題は山積していましたが、企画と技術開発の両輪体制でプロジェクトがスタートしました。

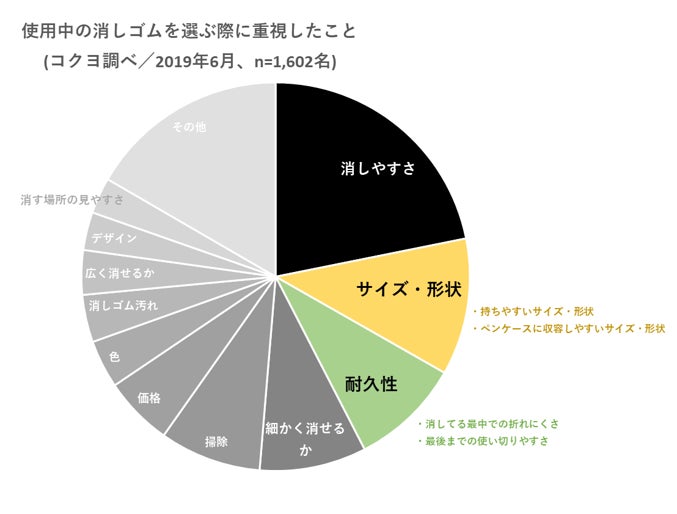

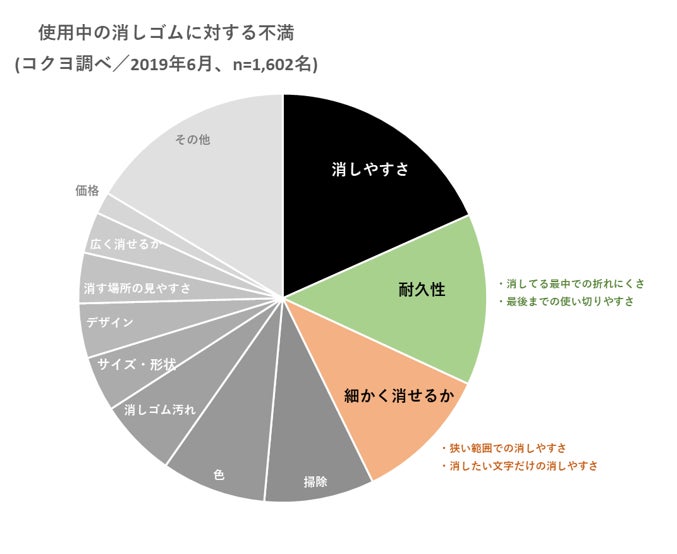

吉岡:「使用中の消しゴムを選ぶ際に重視したこと」について詳細なリサーチを実施したところ、「消しやすさ」「サイズ・形状」、そして「耐久性(折れにくさ、最後まで使い切れるかなど)」という3つの要素が強く求められていることがわかりました。

吉岡:さらに、消しゴムに対する日常的な不満点などについてアンケート調査と行動観察を重ねた結果、「耐久性(折れにくさ、最後まで使い切れるかなど)」「細かく消せるか」といった課題が、まだ十分に解決されていない未充足なニーズとして浮かび上がってきました。こうした調査結果を踏まえ、比較的早い段階で「よく消える」「折れにくい」という価値を核とする方向性が定まったのです。

➁処方へのこだわり:5年の歳月をかけてたどり着いたハイブリッド製法

並行して進められた処方開発では、当初、一般的な製造方法、新しい製造方法、両方の可能性が検討されました。技術開発にプロジェクト当初から携わった佐野はこう語ります。

佐野:最初から試行錯誤の連続でしたが、一番苦労したのは、他社との差別化です。差別化をするのに、「よく消える」「折れにくい」を両立させるため、新しい製造法に取り組んだんですが、膨らみすぎたり、全然消えないものができてしまったりと、全く形になりませんでした。材料の種類、配合比率、成形温度など様々なパラメータを調整しながら性能の変化の検証を繰り返しました。特にこの新たな2つの機能を両立するハイブリッドな製法での自社生産は、コクヨにとっても初めてのチャレンジだったので、どう検証したらいいのかさえゼロからのスタートでした。試作数と試験回数はそれぞれ途方もない数となり、5年の歳月をかけて新たな処方、ハイブリッド製法にたどりつきました。

佐野:ある日突然にブレイクスルーが起きるというよりも、本当に積み重ねでした。長くかかりましたが、コクヨの消しゴムに対する知識はまだまだ浅かったから、日々積み重ねがあって楽しかった。

と佐野は振り返りました。

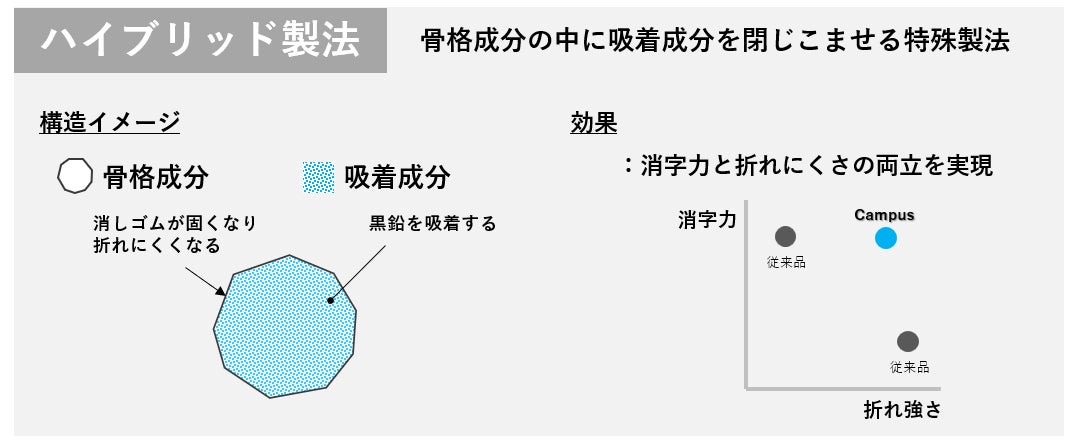

■ハイブリッド製法とは

今回の消しゴムの最大の特長は「よく消えるのに折れにくい」ことです。

消しゴムを硬くするためには吸着成分(消しに効く成分)を減らしたり、主原料を変更するなどの方法があり、どちらも「よく消える」とは真逆の方法になるので、よく消えることと、硬さを両立するのは簡単ではありません。それをかなえるのが、骨格成分の中に吸着成分を独自配合した「ハイブリッド製法」です。

この製法では「よく消える」ための吸着成分と「折れにくい」ための骨格成分のバランスが重要になります。このバランスが崩れてしまうと、そもそも消えにくくなったり、使いにくい、もしくは使い慣れない硬さになったりしてしまいます。

今回のハイブリッド製法は、この消えやすさと硬さのバランスを最適化した技術になります。それによって、「よく消えるのに折れにくい」消しゴムを実現しています。

➂形状へのこだわり:手にフィットし、持ちやすい。角が鋭角で、細かく狙える平行四辺形

今回、フォルムにも新規性があります。使い慣れた長方形に加え、硬さと押出成形(*1)の強みを活かした平行四辺形をラインアップしました。

プロジェクト当初は、全ての面で個性を追求した、かなり尖ったアイディア消しゴムの構想で進みました。お客様は、自身の使用経験をもとに、あまり冒険せずに選択される傾向があります。その中で、形状が個性的だと、自分の範疇(はんちゅう)の商品でないと捉えられ、選ばれない可能性があるのではないか。そのような考えから、一般的な消しゴムの形状である四角形から大きく飛躍しない範囲で、機能性を際立たせるための形状である平行四辺形が浮上しました。

山田:平行四辺形の形状は、素材の硬さをコントロールしやすい点と、今回採用している押出成形(*1)というところてんのような製造方法の利点を生かせるところから、平行四辺形の可能性を信じ、技術開発の佐野さんに相談しながら、実現性を高めていきました。

山田:でも、”Campus”ブランドの商品になる上で、キャンパスノートの罫線の幅との相性を求める意見と、いろんな消し方を考慮するなどの意見が対立して、どのデザインが良いかの決め手が見つからず、製品化の議論は長くかかりました。

そして、この平行四辺形の形状は、コクヨが推進するインクルーシブデザイン

「HOWS DESIGN(ハウズデザイン)」(*2)のプロセスを経て完成しました。

上肢障がいを持つのユーザーの方に協力いただき、他社製品も含めた様々な消しゴムを実際に使ってもらうワークショップを実施。率直なご意見をお聞かせいただくことで、使いやすい形状が明らかになっていきました。何度もワークショップを重ねる中で、手の力が弱い方も持ちやすく消しやすい平行四辺形の最適な角度を導きだしました。

「HOWS DESIGN」ワークショップの模様

④「これは、消しゴムじゃない」お客様の声がターニングポイントに!

販売時期が見え始め、工場で量産に向けた試作が開始された頃、予想外の事態が発生しました。

完成に近づいた消しゴムは硬さがあるので、「角で消す際に先端がブレず、狙った箇所を折れずに正確に消せる」という特長を押し出していく予定でした。しかし、ユーザーに試作品を試してもらい、使い心地をヒアリングしたところ、その使い心地があまりにも従来品と異なるため、「これは、消しゴムじゃない・・」という声まで聞かれました。

吉岡:折れにくいことにこだわりすぎて、本来大事にすべき消字性、消し心地が置き去りになっていたんです。

発売も見え出したタイミングで、あとはGOを待つばかり。ですが、その予定は頓挫。

吉岡:会社からのストップの指示に、開発部門は工場へ「一旦やめましょう」と言わなければならなかったのがつらかったです。でも、スタンバイ状態の工場のラインがあるので、なんとかしなきゃいけない!この思いで、納得させられる処方を考えていきました。わたしは、この事態を意外と客観的に見ることができていたかもしれません。ユーザーの意見にも納得感があり、改めて明確にして目標を決めれば、もっと納得のいくものができるんじゃないか。という思いがありました。

そこで見直したのは『消し心地』。

吉岡:改めて、感覚的な部分を細かく調査しました。いろいろな消しゴムを比較して消しやすさ、消しカスの多さの許容量、消し心地を言語化したらどんな表現になるのか?滑り感の許容範囲など、言葉にしたり、数字にしたりして徹底的に比較しました。

吉岡はもともとノートの開発を担当し書き心地などを研究していた背景があり、感覚を解明することには知見がありました。そのキャリアを活かして、ユーザーの求める感覚を明らかにしていったのです。

吉岡:消せるという機能をいかに高いレベルで保ちつつ、硬さを実現していくか。を追求していきました。

その結果をモノに落とし込むため、バトンは佐野に渡ります。

佐野:骨格成分や吸着成分の材料の量のパターンをさらに100単位の条件で試行錯誤していきました。試作しては、ユーザーに使ってもらい評価をしてもらうことを繰り返すこと3回。ついに、最適なバランスを見出したのです。

⑤お客様のちょっとしたストレスを軽減したい~3人の意気込み~

山田:消しゴムが果たしてくれる価値、間違いをすっきりクリアに直してくれるというイメージを取り入れ、スリーブ(消しゴムに巻かれている紙製カバー)には、清潔感のあるシルバー色を取り入れました。あたらしい消しゴムの顔としてたくさんの人に記憶してもらえたらうれしいです。

佐野:自分でイチから開発した商品はこの消しゴムが初めてでした。嬉しさもありますが、まず手に取ってもらって、価値がしっかり伝わるのか、認めてもらえるのかのドキドキもありながら、たくさんの人に使ってもらいたいです。

吉岡:消しゴムを使った学生さんには、ちょっとしたストレスが解消されてほしいです。手にフィットして、狙えて、しっかり消えて、しかも折れにくい。消しゴムが小さくなったら、ケースもミシン目に沿って切れる。そんな小さな積み重ねが、集中力や、やる気を阻害するストレスを軽減してくれると信じています。

まだまだ消しゴム作りは始まったばかり。3人は、もっと消しやすいと思ってもらえる消しゴムを作る野望ものぞかせました。

【参照】

*1・・・押出成形とは、やわらかくした材料を金型の穴から押し出して、細長い形に成形する製造方法です。歯磨き粉のチューブから歯磨き粉を絞り出すように、材料を圧力で押し出すことで、棒状や管状などの連続した形を作ることができます。消しゴムの場合は、この方法で長い棒状に成形してから、適当な長さに切断して製品にします。

*2・・・今回の消しゴムは、コクヨのインクルーシブなものづくりプロセス「HOWS DESIGN」が取り入れられています。上肢障がいを持つユーザーとのワークショップにより、形状を検証していきました。

HOWS DESIGNについて:https://www.kokuyo.co.jp/sustainability/howsdesign/

<キャンパス よく消えるのに折れにくい消しゴム>取り組み紹介:

https://www.kokuyo.co.jp/sustainability/howsdesign/torikumi_0029.html

【ストーリー登場者のプロフィール】

吉岡 篤志(よしおか あつし)

コクヨ株式会社

グローバルステーショナリー事業本部

グローバルプロダクト開発本部

開発第2部 第2グループ

佐野 之紀(さの ゆきのり)

コクヨ株式会社

グローバルステーショナリー事業本部

グローバルプロダクト開発本部

R&Dセンター 要素技術開発グループ

山田 貴久(やまだ たかひさ)

コクヨ株式会社

グローバルステーショナリー事業本部

グローバルプロダクト開発本部

開発第2部 第1グループ

行動者ストーリー詳細へ

PR TIMES STORYトップへ