〜オンラインなのに“空気”が伝わるのはなぜか?––––「黒膜衆」の編集力〜

既存の枠組みを超えて思考するビジネスリーダーのためのリベラルアーツ・プログラム「Hyper-Editing Platform[AIDA]」(以下、[AIDA])。本稿《前編》では、プロデューサー安藤昭子(編集工学研究所・代表取締役社長)と、ディレクター吉村堅樹(編集工学研究所 イシス編集学校・学林局林頭)による対談で、その哲学と方法を語ってもらいました。

《後編》では、[AIDA]を支えるもう一つの重要な存在、「黒膜衆(くろまくしゅう)」の面々に登場してもらいます。黒膜衆は、[AIDA]の演出や配信を一手に担うチームです。彼らはいかにして、[AIDA]を創始した松岡正剛の思想を継承しながら、「場づくり」という身体知を必要とする編集を行うのか。普段は表に出ることのない裏方たちの創意と実験の日々に迫ります。

Hyper-Editing Platform[AIDA]では、言葉での学びのみでなく、五感を通じた総合体験を味わってもらうべく、演出にこだわっている。

小森康仁(右上:編集工学研究所・映像ディレクター)、衣笠純子(左上:編集工学研究所・プロジェクトマネージャー)、穂積晴明(右下:編集工学研究所・デザイナー)、山内貴暉(左下:編集工学研究所・エディター)。

「幕」にあらず「膜」である 〜「黒膜衆」の由来〜

■テクニカルチームから黒膜衆へ

衣笠:もともとは「テクニカルチーム」と呼ばれていて、編集工学研究所が主催するイベントの設営・運営・撮影チームでした。以前は小森さんが撮影や音響のテクニカルなことは一手に引き受けていて、イベントの当日は所員だけでは人手が足りないので、照明やタイムキーパーをイシス編集学校のサポートスタッフに手伝ってもらっていましたね。

穂積:その頃はメンバーも流動的で、かつスポット的でした。

衣笠:コロナ禍以前のイベントは基本的にリアル(会場)開催だけだったので、スポットのお手伝いでもなんとかなっていたんです。でもコロナ禍以降はリアルとオンライン配信を同時に行うようになり、ある程度メンバーを固定する必要が出てきました。

小森:僕が松岡さんから「一人で抱え込むな。チームでやれ」と言われ続けていたこともあります。コロナ禍を機にチームとして動くようになりましたね。

衣笠:それから2年ほどして、「そろそろチーム名がほしい」という声が上がり始めました。ちょうどその頃、松岡さんが千夜千冊で「膜は生きている」(1795夜。2022年2月18日公開)を書かれて、それにインスピレーションを得て「私たちって舞台の黒幕っぽいよね」「リアルとオンラインの境界にいるよね」みたいなところから、「膜」の字を当てて「黒膜衆」と名乗り始めました。

コロナ禍を機にチームとして動き始めた。ロゴ制作は、デザイナーの穂積が担当。

■「膜」と「ロゴ」に隠された意味

衣笠:黒膜衆はとにかく「没入感」の演出を大事にしています。特に[AIDA]をオンラインで受講している方たちは、パソコン画面からちょっと目線を外したら、もうそこは家やオフィスで、すぐ日常に戻ってしまう。そうなるとせっかくの[AIDA]の学びがもったいない。

穂積:[AIDA]では、学びが起こる現場をどれだけ非現実的な「膜」で包むかを、全力で考えます。それが大前提にあって、テクニカルなインターフェイスというさらなる「膜」を通して、どう臨場感を伝えていけるか。ここが一番気を揉む部分ですね。

小森:うん。だから僕らは撮影チームでも配信チームでもなくて、黒膜衆なんです。物理的な「膜」としての存在であろうという意識が、活動の根幹にあります。

《参考記事》安藤昭子コラム「連編記」 vol.11「膜」:心の風の通り道

穂積:黒膜衆のロゴを作るときに、「黒」のスペルを「KURO」ではなく「CHRO」にして、「CHROMAQ」にしたんですよね。「CHRO」はクロニクルのクロで、ギリシャ語で「時間」を意味します。時間の流れをどう作っていけるかも場づくりには含まれています。あと、ロゴのデザインは舞台上で立ち位置を示すバミリテープを模していて、現場編集感を出してみました。

空間ごと“壊す”非日常の仕掛け 〜違和感の編集術〜

■非日常空間を演出する照明と室礼

小森:[AIDA]はいわゆる企業研修とは違うので、ビジネスシーンでは得られない違和感や異質感を空間ごと作るようにしています。シーズン中の合宿では、古民家やお寺の本堂を会場に選ぶことがあります。それも、空間が持つ歴史や雰囲気ごと、受講者の意識を変える仕掛けにしたいからです。

衣笠:それが「壊す」体験だと思うんですね。[AIDA]は「壊す・肖る・創る」の3段階を経るプログラムになっていて、まず会場に入っただけで、普段の価値観や世界観が壊され、講義の内容でも壊される。そうして「普段」を脱ぎ捨てることで、初めて各界の達人に肖れるようになるんです。受講者からも、[AIDA]が提供する非日常空間は他にない「創発が起こる場」だ、という声もいただきます。

《参考情報》「壊す・肖る・創る」の3ステップ

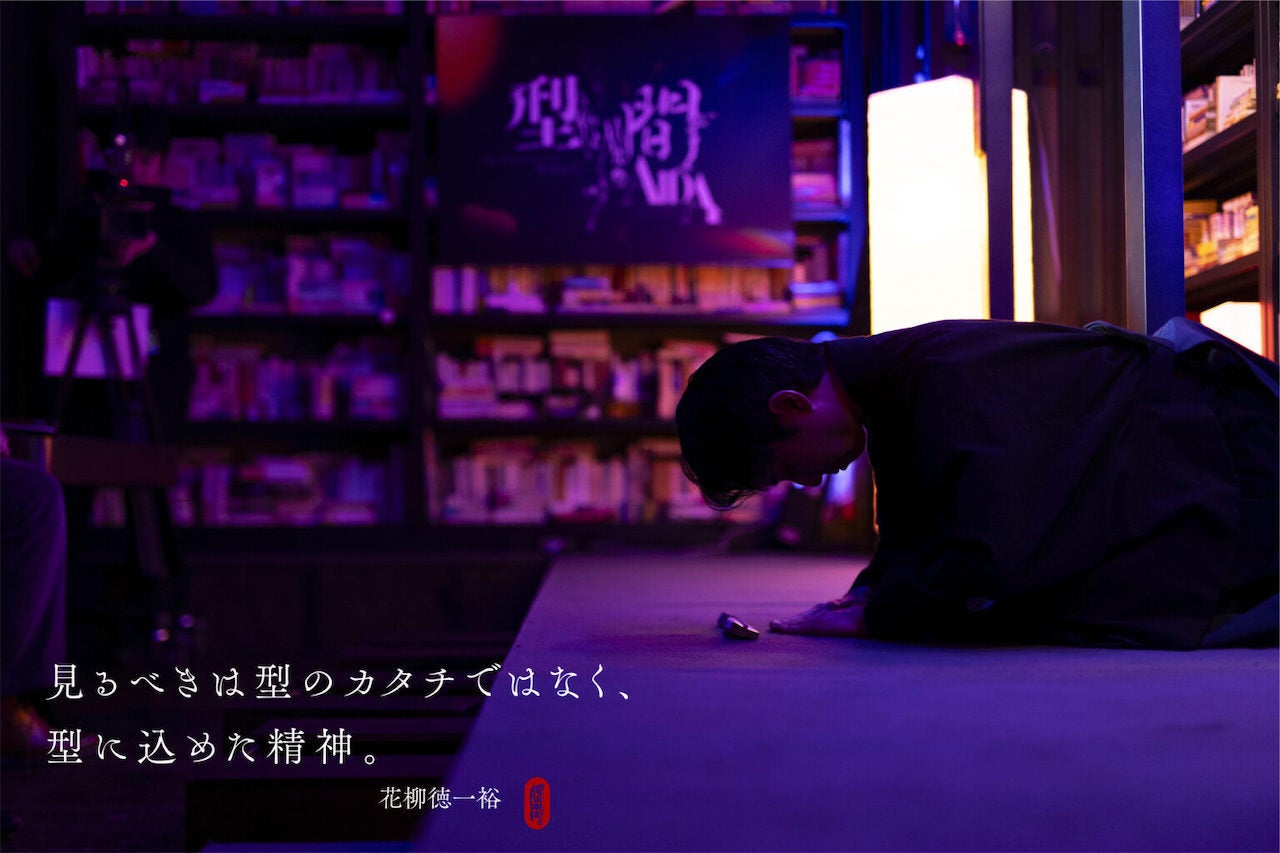

[AIDA]は毎Season、10月〜3月まで6講開催。ゲスト講師に合わせて、講義ごとに照明や室礼を工夫する。写真は、日本舞踊家の花柳徳太郎氏。

小森:[AIDA]の受講者にはビジネスのトップリーダーが多く、知見も広い。そんな彼らの中に新たな気づきが生まれるには、非日常な空間、体験、対話にどっぷり浸かってもらう必要がある。だから照明も、資料が見やすい会議室のような蛍光灯の明かりではなく、ゲストや時間帯によって色を変えたりします。

山内:照明使いは実験を始めたばかりの部分も多く、可能性を模索しながらいろいろ試しているところです。定石が決まっていない。だからこそ編集の余白があると思っています。

穂積:前例のない実験的な演出をあえて試すこともあって、失敗することもありますね。

山内:失敗談? スモークですか?

小森:スモークを焚いて、霧の中の暗中模索の雰囲気を作って写真に収めようとトライしたんだけど、海外から取り寄せたスモークスプレーを撒いたら床がベタベタになるという……。本番前にみんなで掃除しなきゃならなくなった(笑)。

光芒の見せ方にこだわりスモークを焚いた。リハーサルでの失敗は、撮影機材好きの山内の私物機器で乗り切った。各人の興味・関心・持ち物も編集を支える貴重なツール。

衣笠:会場づくりでは、室礼(しつらい)も鍵を握ります。ゲストに合わせてシソーラスを広げ、折口信夫の「まれびと」論について考える回では、依代となる竹を用意したり、日本舞踊の実演ではカラーセロハンを貼って花街っぽくしたり。単なる照明・装飾ではなく、光の色も室礼も含めていかに空間ごとゲストに肖ってもらえるかを、いつも考えています。

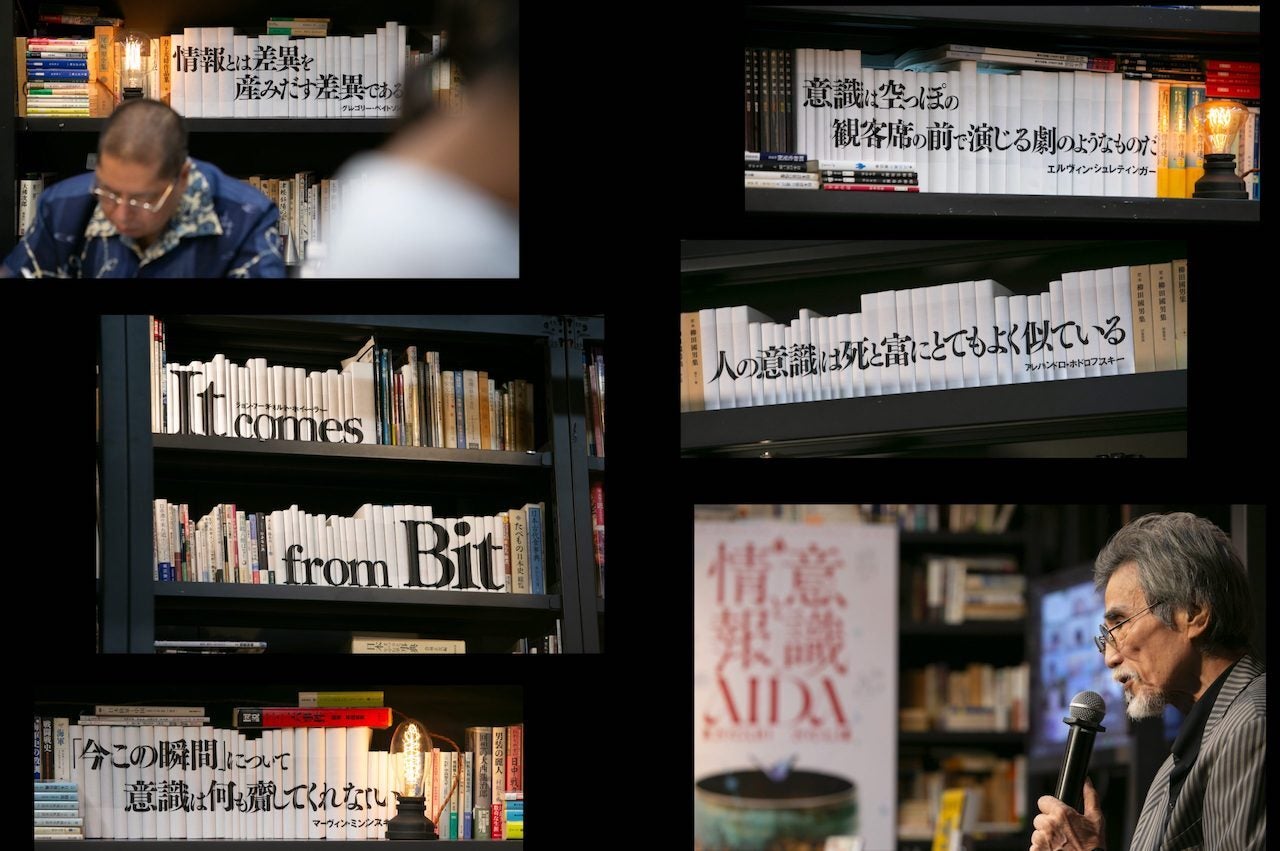

■本棚に仕込まれた「文字」の実験

小森:[AIDA]はゲスト講師やボードメンバーの先生方が発する「言葉」がコンテンツなので、言葉の見せ方にこだわっています。2023年のSeason4「意識と情報のAIDA」では穂積がタイポグラフィーで文字組みしたものを本の背表紙にあしらい、本棚の各所に仕掛けたりしました。

山内:あれは結構たいへんでしたよね。1冊1冊に巻きつけるのが。

小森:本は背幅がそれぞれ違うからね。

本の並びを使って言葉を表現することにトライした。物理的なオブジェクトとして本を活かした、本楼(ほんろう:編集工学研究所内のブックサロンスペース)ならではの挑戦。

穂積:文字そのものも、空間を構成する要素の一つだと考えています。以前に、松岡さんと本楼にどうやって「文字」を入れるかを議論したことがありました。それで、本の並びを使って見せるという方法を試してみました。Seasonテーマの関連著作から印象的な言葉を取り出して、主張しすぎず、でも何かが違うなと気づいてもらえる、そんな文字の置き方を実験してみたんです。

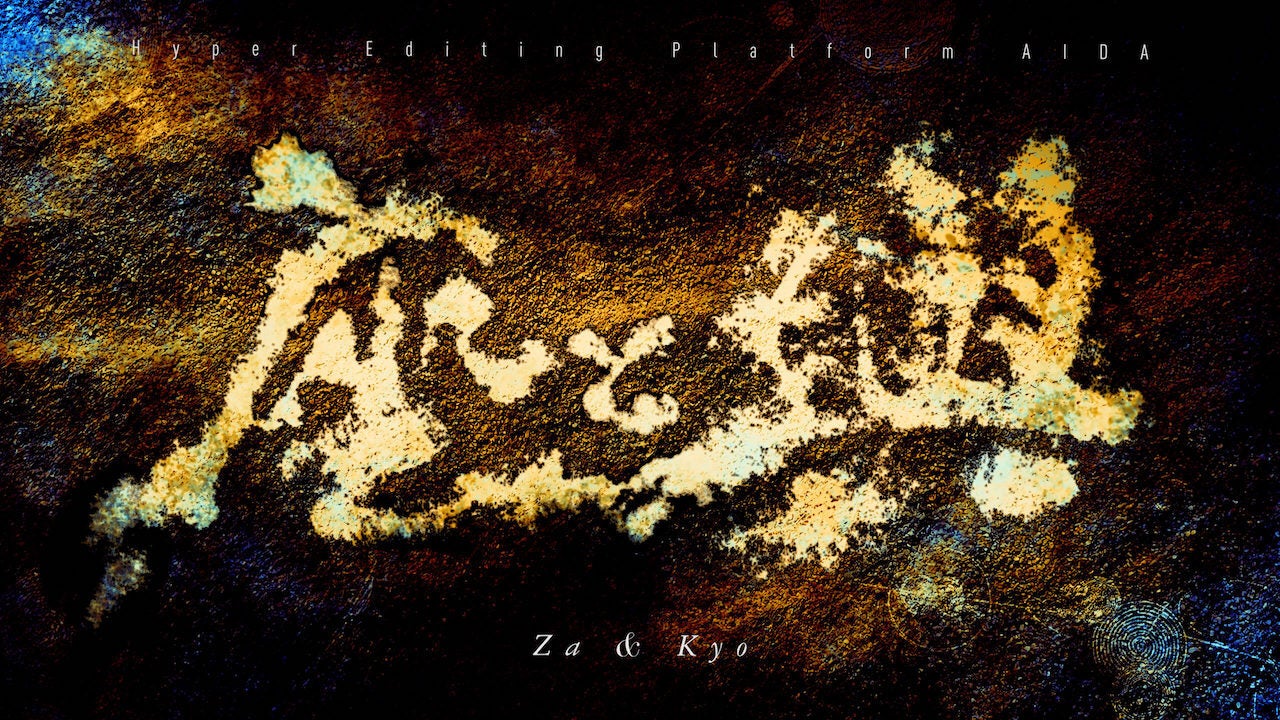

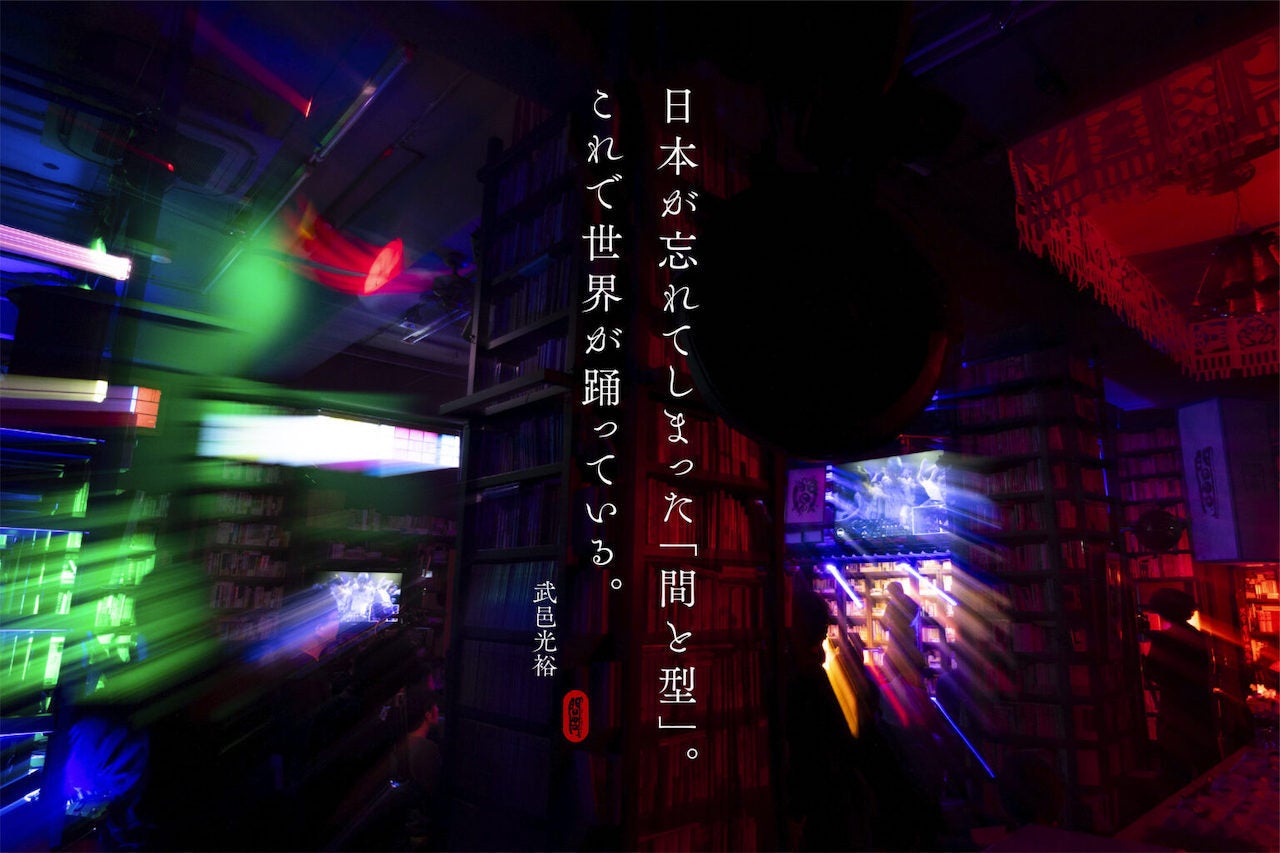

小森:僕が穂積のデザインでいいなと思っているのは、文字の扱いが独特で、他の人にない訴えかけるタイポグラフィーを作るところです。Season6の「座と興」のテーマビジュアルも、文字からスタートしてこのグラフィックになったんだよね?

穂積:文字に関しては、松岡さんがお元気だった頃はテーマごとに毎回「書」を書いてくださっていました。

衣笠:それが室礼にもなっていましたね。

穂積:だけど去年からは、僕が書くしかないと思ってやっています。松岡さんからは、「漢字をデザインするときは、絶対に白川静さんの辞書を引かなきゃだめだ」と言われ続けていたので、甲骨文や金文でどういう形だったかを全部見て、文字がもたらそうとした価値観や世界観を紐解いたうえで、現代的な文脈で表現するとどうなるかを考えています。

Season6のテーマ「座と興」のビジュアル。座は人の集まり、興は人が集まる地場から新たなエネルギーを起こしていくこと。語源を踏まえてデザインした。

小森:今いるメンバーは松岡さんを継承しながら、それぞれの得意手を活かしていろいろトライしてやってくれています。

裏と表の「あわい」の目 〜オンライン時代の境界の跨ぎ方〜

■カメラワークに込められた「視点」の編集

衣笠:オンライン受講に限らず、リアル会場の受講者もモニターに映る画を見ることで、自分の目とは違う視点を得ることができます。去年からは小森さんがマルチモニターを見て、カメラメンバーに指示を出す映像ディレクター的な動きもするようになりましたね。

小森:スイッチャーの上に、さらにもう一段メタに全体を見る「目」を設けたんです。

[AIDA]当日の黒膜衆たち。オンライン上も含め、本楼空間のすべてが彼らの編集現場となる。

山内:[AIDA]では、僕らカメラマンは1日中撮り続けているので、うまくテンポが掴めなくなってしまったりすることがあるんです。

小森:カメラは5台で回してるからね。

山内:カメラマン同士のパス回しが滞ったり、ちょっとズレ始めたりしたときに、上から全体を見ている目が効いてきます。舞台上の演者に合わせて加速しないといけないとき、起伏を設けたいときは特にです。そうやって全体のリズムを作っているんです。

小森:全体のリズムと、1つ1つのシーンの見え方、その両方に気を配っています。編集工学研究所の登壇メンバーに対しても、服装を指定するなど、黒膜衆の視点で「見え方」をディレクションするようにしています。

衣笠:登壇メンバーもその場で応じながら話し方やスタイルを調整してくれて、登壇者と黒膜衆が現場で「相互編集」している感覚がありますよね。

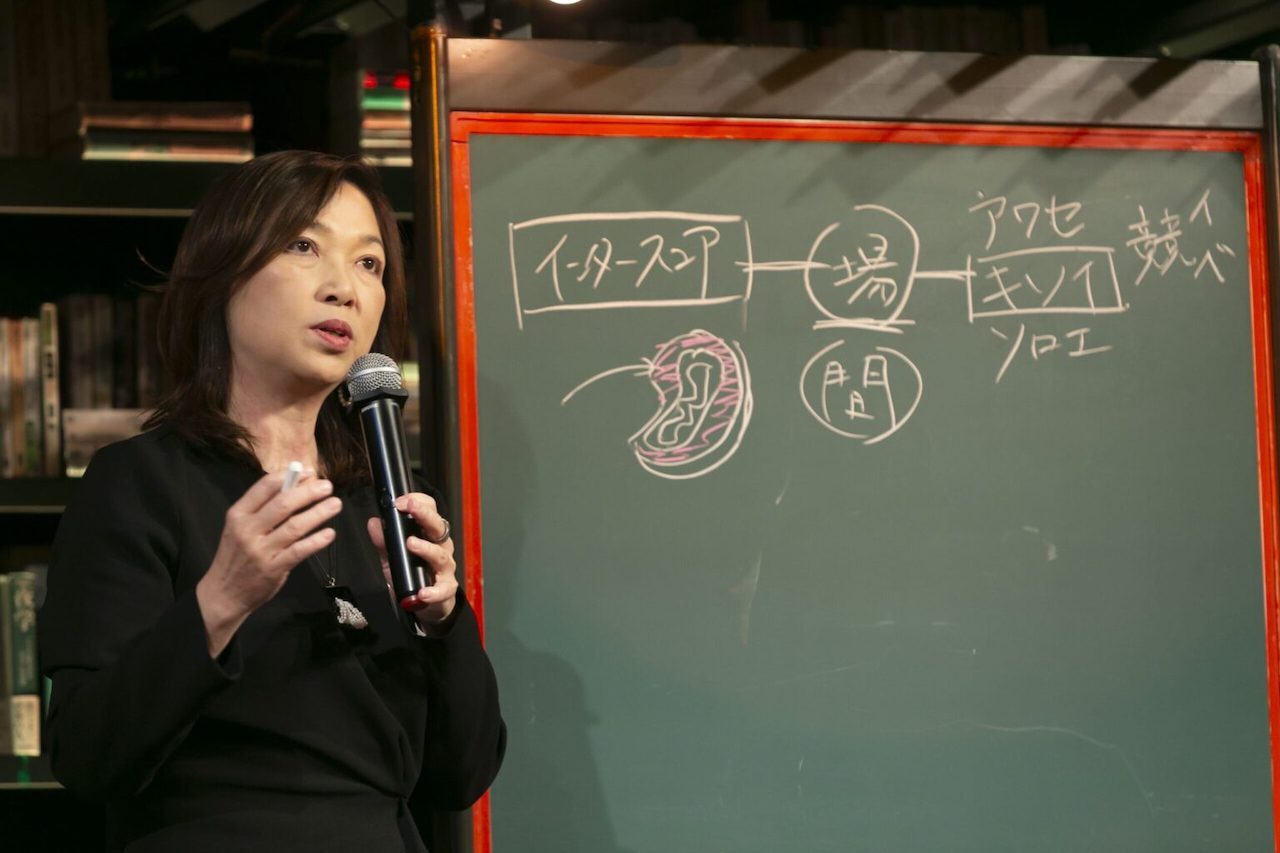

Season5から「座長代」としての役割を与えられた安藤。服装や話し方を検討し、安藤らしさがより際立つ見せ方を本人と黒膜衆で編集している。

山内:登壇者をバストアップで撮るのか、もっと寄って撮るのか、黒板に書いた要素をどう撮るのか。スイッチャーがどのタイミングで切り替えていくのか、ミュージックビデオ的にどんどん切っていくのか、それとも立っている姿をずっと見せ続けるのか——。受講者に対してどういう画を届けるかは、かなり変わってきたと思いますね。

小森:何を撮るか、何を見せるかは、工夫と注意が必要だと思っています。たとえば舞台を見にいったとき、全体だけを見ているわけじゃない。その時々で見るもの、見たいものは変わります。僕が若い頃にお世話になった小津組にいたカメラマンの川又昻さんは、「自己満足じゃなくて、観客が見たいものを撮影するのがカメラマンだ」と言い続けていました。もちろんカメラマンの感性は大事です。カメラマンが「何を見たいか」と「何を見せるか」の「あわい」を、5人のカメラマンと黒膜衆全体でコントロールしながら探っています。

■浮世絵にヒントを得たスチール撮影

衣笠:去年からはスチール写真の撮影方針も変え、ただの記録写真は掲載しないことにしました。

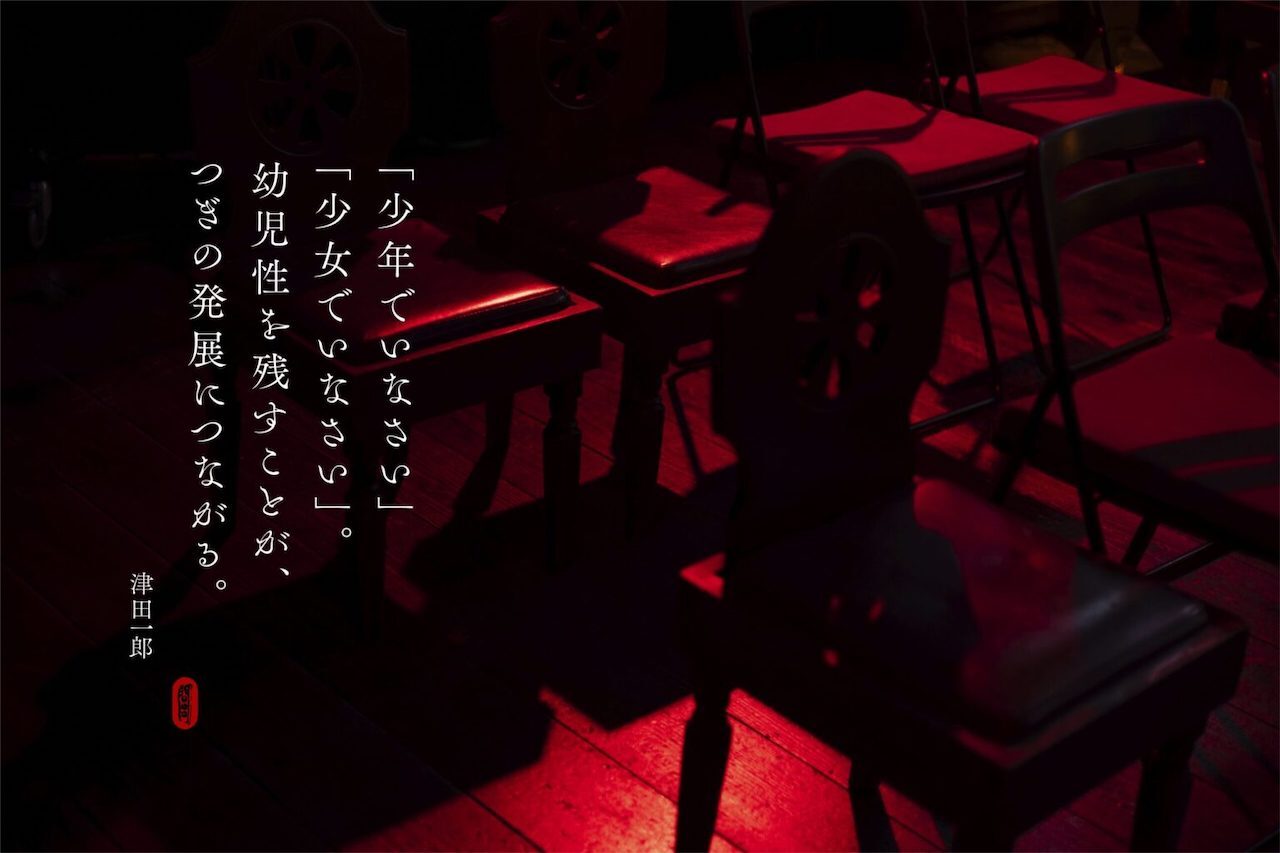

ウェブサイトの開催記録や、SNSでの情報発信に使用する写真の方針を根本から見直した。単なる記録ではなく、感性に訴えるものとした。

小森:[AIDA]自体が特別な交わし合いが行われる場なので、これを下手に伝えようとするとただの説明になってしまう。そうではなく、「何かがすごい」「ビジネスシーンとはまったく違う」ということを印象づけられればいい。スチールカメラマンには「艶っぽい写真を撮ってくれ」とオーダーしています。

穂積:記録的なワンショットの画が減って、「寄物陳思(*1)」型の写真が増えたと感じています。誰かの指先だったり、照明の光芒だったり、花だったり。「日本」をテーマにした講座に合わせて、簪(かんざし)をしてきた人の髪だったり。そういうのが重なった瞬間に、「あ、見立てで撮ってるな」と感じるんです。つまり、撮影の仕方、発信の方法自体が日本化してきているんですよね。

小森:そうだね。ボードメンバーでもある田中優子先生が、Season5の講義で浮世絵の話をしてくださいました。「人が描かれてないんだけど、人がいた痕跡のある絵。音は描かれてないんだけど、音が聞こえてくるような絵。これが日本の浮世絵の技法です」と。これを是非実践してみたかった。

穂積:その写真の上に、講義中に生まれた強烈な発言をコピーとして乗せて、ウェブやSNSで発信しています。これって「寄物陳思」の上に「正述心緒(*2)」が乗るようなもので、日本的な発信の方法というのに挑戦してるんじゃないかと思っています。

黒膜から白膜へ? 〜アマチュアリズムの編集力〜

■プロフェッショナルにない「膜」のよさ

穂積:黒膜衆のよさって、ロールの流動性というか、もちろん得意手はあるんですけど、その時々に応じて柔軟にロールを変えられるところだと思っています。全員総ロール体制というか、バンドだとしたらギターもベースもドラムもボーカルも全員できる状態で、チームとして面白いなと感じています。

小森:松岡さんがいらした時から、「プロフェッショナルはすでに極めた人のことだ。アマチュアリズムを持ったまま、アマチュアリズムのプロフェッショナル集団になれ」と求められていましたからね。

山内:アマチュアゆえにいろんなことに首を突っ込めるのも、黒膜衆のすごくいいところですよね。

小森:編集工学研究所の中には、なんでもやる、限られた範囲の専門家になりすぎない、そうした強さのようなものが昔からあって、僕らはそこを受け継いでやっている感覚ですね。

穂積:黒膜衆は裏方なんですが、裏方と表方の境界も、時にはぼかしていいんじゃないかと個人的には思っています。黒膜がたまには白膜化するみたいな(笑)。だから、今回の取材のように表に引きずり出されるのも、いい機会だと思っています。

■「膜」ならではの、ゆらぎ、強み、身体知

衣笠:テレビの収録現場でフロアディレクターをしているプロの方から、「こんなに何でもやる集団はない」とよく言われます。企画会社が1社だけで、企画も演出も室礼も考えて、現場設営も運営もして、撮影も配信もして、SNSやメディア発信もしてなんて、全部やってるところはないよ、と。

小森:たしかに、今の世の中では分業化されているのが普通だからね。

衣笠:分業でつくる現場は、一人の演出家が全体監修していることが多いですが、黒膜衆では誰か一人が強烈なリーダーシップを取ることがないんです。だからみんなが、いろいろ試しながら乗っかっていける強さがある。ゆらぎながら、想定以上のものを生もうとする。

穂積:黒膜衆には編集工学研究所の所員以外の方もいて、本業の知恵を持ち込んでくれることも強みですよね。普段はウェブ制作会社に勤務している方がカメラマンをやってくれていますが、[AIDA]のウェブサイトについて僕ら以上に考えてくださったり。

小森:なおかつ彼は、ご実家が由緒あるお寺なので、法要や儀式の作法、段取りなど、僕らが知り得ない日本文化の根底を教えてくれます。それがまた、黒膜衆の現場にも生かされていく。「膜」ならではのゆるやかな人の出入りが、相当いい効果を生んでいますね。

山内:企画チーム含め、カメラ、スチール、スイッチャー、Zoomのチャット対応チーム、どこか一つが動いたときに、他も連動してフォーメーションがゴロゴロゴロっと変わっていく柔らかさも、学べる部分が多いなと感じています。次のSeasonでは本楼をもっと変幻自在に動かしていきたいですね。

小森:デジタルのテクノロジーが高度になって、生成AIが表現の世界でもどんどん台頭してきた世の中だからこそ、黒膜衆が持つアナログの力をもっと大事にしたいと思っています。人が動くことで生まれる力は、何事にも変えられないものでパワーがある。この力を編集の土台にしながら、引き続き[AIDA]を作っていきたいと考えています。

*1 寄物陳思(きぶつちんし):物や情景に託して思いを表すこと。

*2 正述心緒(せいじゅつしんちょ):心に思うことを直接表すこと。

————————————————————————————————————————

変革期のリーダーが集う[AIDA]の場づくりを担う黒膜衆。日常と非日常の「あわい」、リアルとオンラインの「境界」を行き来しながら、他に例を見ない学びの場を創出している彼らの挑戦を目の当たりにすることは、新たな道を模索するビジネスパーソンに何らかの刺激となるかもしれません。

————————————————————————————————————————

Hyper-Editing Platform[AIDA]では、Season6のオンライン受講者を募集中です。

(募集期間:8月31日まで。残席わずか)

▶ Hyper-Editing Platform[AIDA]公式サイト

行動者ストーリー詳細へ

PR TIMES STORYトップへ

![【変革期のリーダーたちへ】学びに"没入"させる仕組みとは?——Hyper-Editing Platform[AIDA]の「場づくり」の秘密《後編》](https://fnn.ismcdn.jp/mwimgs/6/3/780/img_631ece33459c42d4b37bada10b2994b0241388.jpg)