終戦から80年。八幡製鉄所や兵器工場を擁し、軍都として栄えた北九州に、いまも人知れず残る多くの戦争遺構。戦争体験者が年々減るなか、“物言わぬ証言者”でもある戦争遺跡を伝え残す取り組みが続いている。

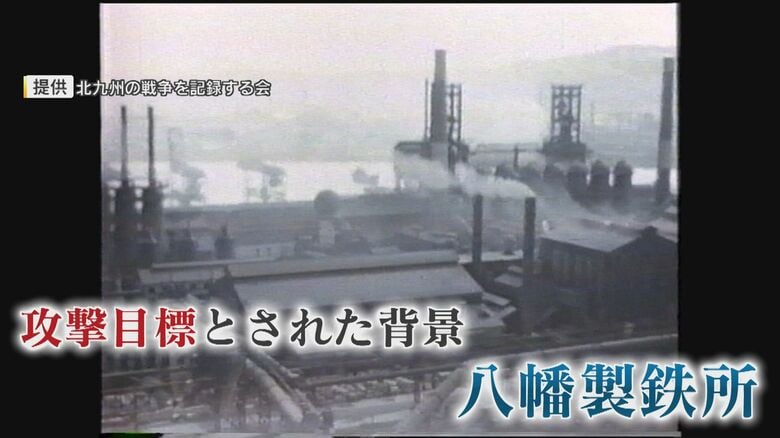

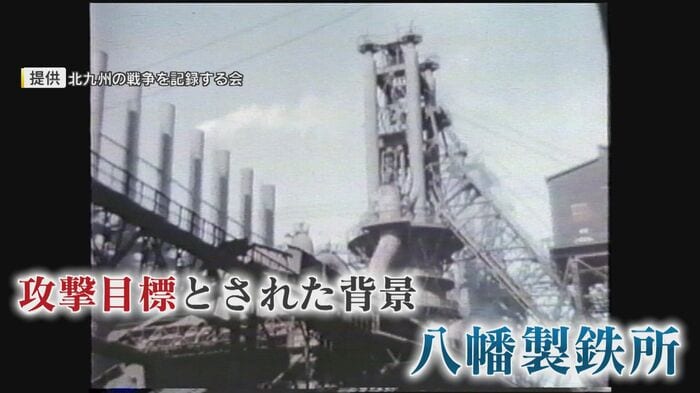

なぜ八幡が米軍の標的になったのか

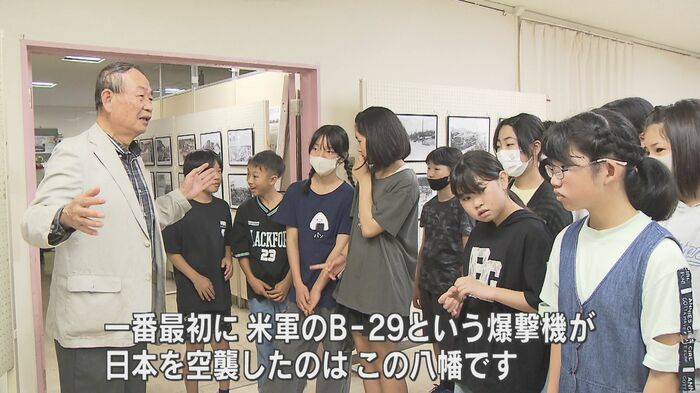

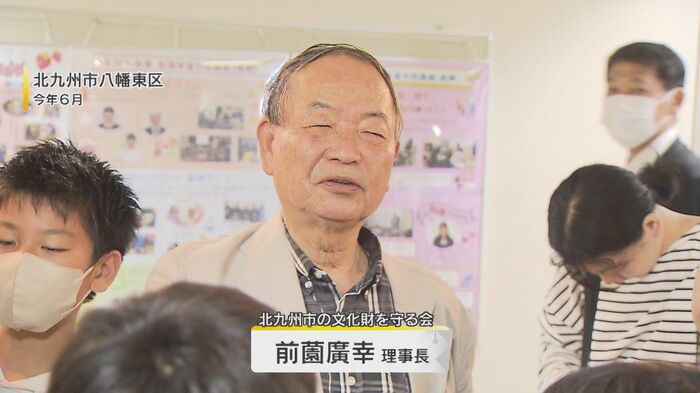

「一番初めに米軍のB-29という爆撃機が日本で空襲したのは八幡です。一番、最初ですよ。東京でもない、この北九州の八幡だった」と子どもたちを前に話すのは、前薗廣幸さん(73)だ。

戦後80年の節目の年に開かれた平和学習に、八幡大空襲について講師として招かれた前薗さんはNPO法人、北九州市の文化財を守る会の理事長を務める郷土史研究の第一人者だ。

今から80年前の8月8日、アメリカ軍の爆撃機、B-29による大空襲に見舞われた当時の八幡市。約1700人が犠牲になった。

「怖いというか…、戦争がまた起きたらどうしようみたいに思いました」(小学6年・男児)や「ニュースとかで戦争とかいっぱいあるけど、それをちゃんと真剣に聞いたりして戦争について正しく知りたいなと思います」(小学6年・女児)など、子どもたちは戦争について多くを学んだようすだった。

「八幡が日本のなかで初めてB-29の爆撃があったと。なぜあったか、その背景まで本当は深掘りして知ってほしい」と話す前薗さん。

八幡が攻撃目標とされた背景には、八幡製鉄所の存在があった。兵器や砲弾の材料となる「鉄」を生産していたのだ。

小倉にあった兵器工場もあわせて、当時の北九州は、軍需物資の一大供給地として重要視され、山の上など要所、要所に敵の空襲を防ぐための高射砲陣地などが築かれていた。

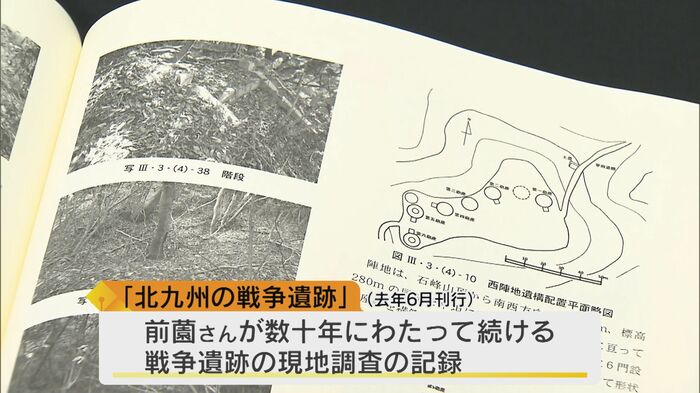

2024年に刊行された「北九州の戦争遺跡」は、こうした高射砲陣地の跡など、前薗さんが数十年に渡って続ける戦争遺跡の現地調査の記録だ。

冷え込みが厳しい2024年12月の朝、前薗さんの現地調査に同行した。

戦争遺跡の現地調査に同行

この日、向かったのは八幡西区の小高い山の上にある戦争遺跡。登山道に倒れた木の根を避け落ち葉を踏みしめて登る。山の中腹の登山道の分岐点に古びた石柱が立っていた。裏側には「陸軍省」の文字も見て取れる。

「明治32年に建てられたものです。下関要塞地帯標と刻んでいるんですね」と前薗さんは説明を加えた。明治時代から北九州は、関門海峡への敵の侵入を防ぐための「下関要塞地帯」に組み入れられ、製鉄所や兵器工場などの重要拠点を守る役割は、終戦まで続いたのだ。

30分ほどで辿り着いた標高417メートルの音滝山の山頂にあったのは、すり鉢状の掩体壕が残る田代照空陣地だ。

前薗さんによると照空陣地とは「夜間の空襲時、敵機の位置が分からないので、ここで照明灯を置いて、敵機の音のする方向に、サーチライトを照らします。それを見て高射砲ないし、友軍機は攻撃をする。そういう面では重要な施設ですね」と存在だった。

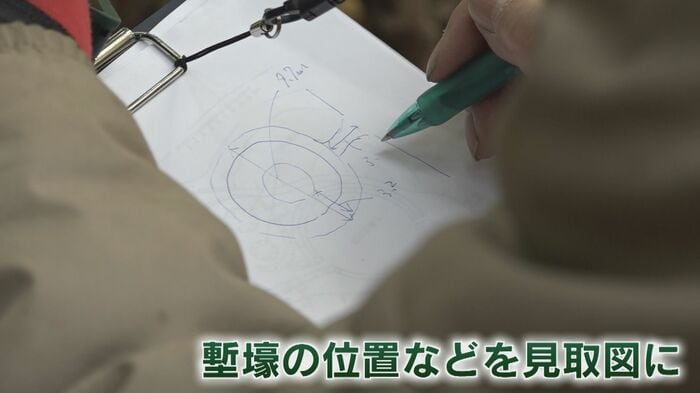

見つけた遺構の図面を残すために壕の直径や深さを計り、兵士の通路となる塹壕の位置などを手書きの見取図にメモしていく。

さらに、掩体壕の底を掘り起こすとコンクリートの基礎の破片がかなり落ちていた。前薗さんは「そこまでセメント運んで砂利も運んで現場で一生懸命練って張ったという形でしょうね」と当時の状況を推測する。

調査から戻ると現地で実測して書いた手書きの見取図をパソコンの作画ソフトを使って平面図に仕立てる。「特に山なんかは、いつ土砂崩れで遺構の全体が壊れてしまうか分かりませんので。『現在、こういうものがこういう感じで残ってますよ』というのを後世に伝える役割かなと思います」と見取図を残す理由について前薗さんは語った。

高射砲を固定するためのボルトの穴

2025年2月、冬晴れのこの日、目指したのは若松区の最高峰、標高302メートルの石峰山だ。石峰山は、洞海湾を隔てた八幡製鉄所を守る高射砲陣地や照空陣地が置かれた防空拠点のひとつだった。尾根から少し下った斜面に残る雨水を溜めた水槽とみられる構造物があった。山側には四角い取水口が空いている。

レーザー測定器で測ってみると横幅9メートル奥行き2.6mと山深い森では異様な大きさだ。しかし、物資不足で鉄筋が入っていないために割れて傾いてしまっていて、当時、日本が置かれていた苦しい状況が伝わってくる。

物資輸送に使われた軍用道路の跡を進むと大きく視界が開けた。「ここは、7センチ高射砲。ここは6門ですね。扇形に6門、配置してます」と前薗さんが指差す。

山頂の南西、標高280メートルの尾根にある高射砲陣地の跡だ。オフロードバイクが走り回ったために深い轍が残り、荒れている。

「これが5番目の砲座ですね」と前薗さんが指差す台座には、砲を取り付けた穴が空いている。ボルトの穴だ。一部にはコンクリートの砲座や弾薬庫が残っている。円形の砲座には反動の大きい高射砲をがっちり固定するための12本のボルトの穴が並んでいた。

隣り合って残る6番目の砲座。生えた木が生長し、真ん中は割れているが、積み重なった落ち葉や土を取り除くと八角形の頑丈な基礎が姿を現した。高射砲が終戦まであったということは八幡空襲で迎撃したということなのか?

「製鉄所があるから製鉄所を守った。守るという意味がこの証として残っている。当時の人たちがどういったところで生活し、こういう施設を建設したのか、ガラス越しの展示資料じゃなくて実際自分の足で歩いて体験してほしい。これを知ることによって、戦争中、どういうこの街が位置づけであったかというのが分かってくると思うんですよね」

体験者は減少 戦争遺跡をどう伝え残すか?

明治期の戦争遺跡は煉瓦作りなど堅牢な物が多いが、戦争末期の遺跡は物資不足で粗悪だったり土を掘り固めただけだったりするため、いつまで原形をとどめられるか分からない。

戦争遺跡をどう伝え残すか?戦争体験者が減少するなか、重要性は高まっているが、イデオロギーの問題も背景か、国史跡への指定は進まない。指定ができれば保存の道筋も見えるが戦争遺跡の指定は進んでいないのが実情だ。

いまの日本を取り巻く安全保障環境は戦後、最も厳しいとされている。佐賀県には新型輸送機オスプレイが配備され、北九州空港など民間空港でも戦闘機の訓練が行われるなど、目に見える形で防衛力の南西シフトが進む。

もはや時代は新たな戦前に入っているとの指摘もあるなか、前薗さんは、ひとたび戦争になればどんな事態が生じるのか、市民も決して無縁ではいられないわけだから、いまこそ戦争遺跡を訪れて物言わぬ戦争の証人から感じ取って欲しいと願っている。

(テレビ西日本)