2025年7月1日に開催された第45回中央防災会議で、南海トラフ巨大地震の「防災対策推進基本計画」が大幅に見直された。これに先立ち、政府は2025年3月末、最新の被害想定を取りまとめている。それは、最大死者数29万8000人、全壊焼失棟235万棟という厳しい想定だった。この想定をもとに政府は、今後10年間で死者数を約8割減の6万人に、全壊・焼失棟数を半減の118万棟にする防災計画を打ち出した。

具体策のひとつ「感震ブレーカー」

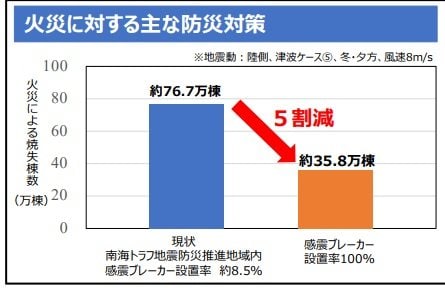

今回の防災計画で特筆すべきは、何をすれば、どこまで被害を減らすことができるのかを、具体的に示していることだ。「火災に対する主な防災対策」の具体策は、「感震ブレーカー」の普及だ。政府は、一定の揺れを感じると自動的に電気を止める「感震ブレーカー」により、焼失棟数を「半減させることができる」としている。これについては、中央防災会議の後に実施された「大規模地震防災対策推進検討会(2025年7月24日)」の内閣府が作成した資料で明解に示されている。

念頭におかれているのは、停電からの復旧後、家電製品が発熱したことなどで起きる「通電火災」。地震直後、住人は建物の内部が物が散乱したまま避難することになる。その後、無人のまま電気が復旧すると、家電製品や傷んだ電気配線が発熱やショートを起こし、火災が起きてしまう。これが「通電火災」だ。

「感震ブレーカー」の設置は、不在時やブレーカーを落として避難する余裕がない場合に、通電火災を防止する有効な手段といえる。

なぜ感震ブレーカーが重要なのか?

大地震で起こる火災の過半数は、実は「電気が原因」だ。

1995年1月17日、阪神・淡路大震災で起きた火災のうち、原因が特定された火災の6割は「電気」に起因していた。

2024年1月1日の能登半島地震の際、石川県輪島市で起きた大規模火災も通電火災の可能性が指摘されている。政府は感震ブレーカーによって、停電からの復旧後、電化製品の発熱などで起きる「通電火災」を防ごうとしているのだ。

感震ブレーカーとは?設置でこんなに変わる

感震ブレーカーは、揺れを感知すると自動的に電気を遮断する。地震直後に手動でブレーカーを落とす余裕がない場合や避難後の無人住宅でも、通電火災から守る。

南海トラフ巨大地震の想定被災地のうち、特に危険とされる木造住宅の密集市街地では、「感震ブレーカー」の設置率は現在、8.5%。

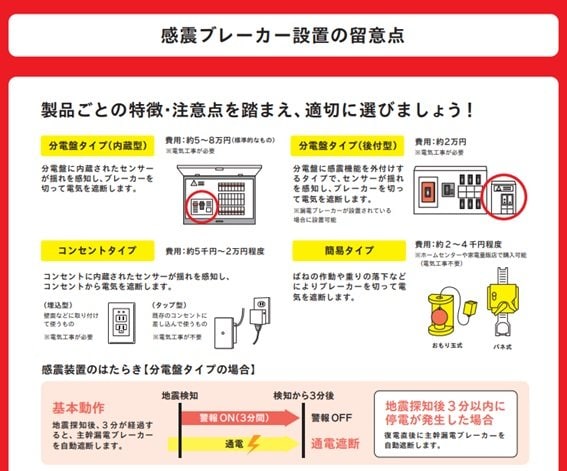

政府は、これを100%に引き上げれば、木造住宅の密集市街地で、火災による焼失棟数を76.7万棟から35.8万棟まで“半減”させることができるとしている。この76.7万棟という数字は、発災時間帯や状況など複数のケースを想定した場合の最悪の値だ。内閣府は、感震ブレーカー設置の留意点も案内している。

身近にそろう安心装置 家族を守るアクションを

実際にホームセンターに行ってみると、感震ブレーカーは簡易タイプであれば、3000円程度で購入することができる。内閣府はFNNの取材に対し「南海トラフ地震を含め各地で発生する地震の被害を防止・軽減するためには、何より個人個人の取組が重要。自分ごととして、ぜひ行動を起こしてほしい」とコメントしている。

【執筆:百武弘一朗】