水槽掃除のいろいろなやり方

水槽掃除といっても、やり方はいくつかある。もし遭遇したら、コケや汚れと格闘している飼育員をこっそり観察しておきたい。

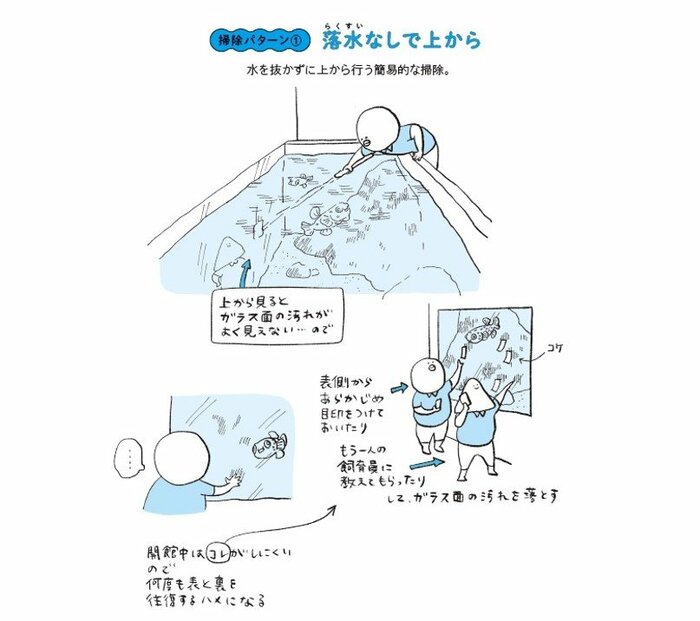

掃除パターン(1)落水(らくすい)なしで上から

水を抜かずに上から行う簡易的な掃除

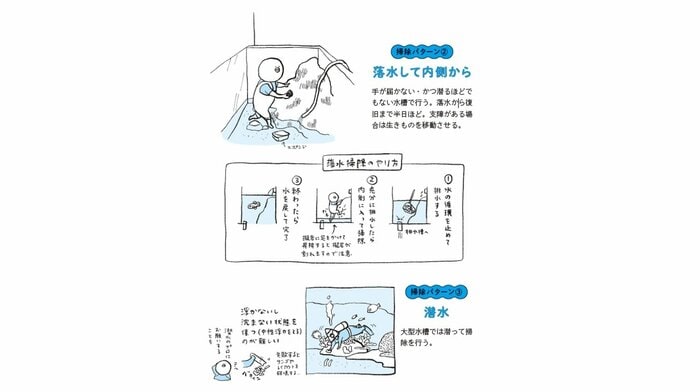

掃除パターン(2)落水して内側から

手が届かない・かつ潜るほどでもない水槽で行う。落水から復旧まで半日ほど。支障がある場合は生きものを移動させる。

■落水掃除のやり方

<1> 水の循環を止めて排水する

<2> 充分に排水したら内側に入って掃除

<3> 終わったら水を戻して完了

掃除パターン(3)潜水

大型水槽では潜って掃除を行う。

日々の水槽の掃除はわりと単純だ。汚れの大半は食べ残しや排泄物(はいせつぶつ)とコケである。固形物は取り除けばいいし、コケは軽く擦(こ)すればすぐ落ちる。

しかし磨きすぎると傷が入ってしまい、ますます汚れがつきやすくなるし、照明が明るい水槽ではすぐに新しいコケが生えてくるので、油断は禁物だ。

本格的に掃除したい場合は、水を落として水槽の中に入って行う(落水掃除)。たいてい閉館時にこっそりとやっているが、お客さんが少ない平日に白昼(はくちゅう)堂々とやることもあるようだ。年に数日ある閉館日には、奇祭のごとく落水掃除が盛大に行われる。

水族館に行くことがあったら、水槽の“きれいさ”に注目してみてもおもしろいかもしれない。

なんかの菌(なんかのきん)

神戸大学大学院にて美術史学を専攻。水族館の採用試験で物好きな館長に採用され、海水魚の飼育員を経て社会教育を担当する。現在は生きものを中心としたイラスト制作などを請け負っている。著書に『水族館飼育員のキッカイな日常』(さくら舎)がある。