“フジテレビ問題”第三者委員会の報告書で人権意識やコンプライアンス、そしてコーポレートガバナンスの欠如が指摘されたフジテレビは、これから生まれ変わるためにどうするべきなのか。「ビジネスと人権」を専門とし組織の課題解決を支援している株式会社オウルズコンサルティンググループに話を聞いた。

「うちはちょっと特殊なんです」という会社の危うさ

「第三者委員会報告書の内容をみると、同規模の大企業であれば当然できていることへの指摘が多いと改めて思います」

こう語るのは「すべての企業人のための ビジネスと人権入門」の著者であり、株式会社オウルズコンサルティンググループの代表取締役CEOの羽生田慶介氏だ。

(関連記事:https://www.fnn.jp/articles/-/468807)

羽生田氏は「報告書には、ガバナンスに関する大変初歩的な指摘が多く含まれている」と語る。

「私がクライアントの人権デューデリジェンスを支援する際に『この会社はまずいな」』と思うのは、第一声で『うちはちょっと特別なんです、特殊なんです』と自社の特殊性を語る企業です。どんな企業であれ経営としてガバナンスは徹底しなければいけないのに、特にメディア業界では『うちは少し特殊なので…』という企業が多く、その点が如実に出たのが今回のフジテレビ問題だと感じています」

「楽しくなければテレビじゃない」は経営理念ではない

フジテレビは1980年代に「楽しくなければテレビじゃない」というキャッチフレーズを打ち出し、その後長年にわたってバラエティ、ドラマとテレビ業界をリードしてきた。しかし羽生田氏は「このキャッチフレーズがいつの間にか経営理念と不可分になり、今回の事態を招いてしまったのではないか」と語る。

「『楽しくなければテレビじゃない』はあくまでマーケティング上のフレーズであって、経営の話ではありません。テレビ事業の方針、理念としては『楽しくなければテレビじゃない』で構わないですが、企業としての経営理念はまた別です。経営理念には自分たちを律するディシプリン(=規律)が強く組み込まれていないといけない。『楽しくなければテレビじゃない』が拡大解釈され、『楽しかったら何でもあり』になっていた面があるのではないでしょうか」(羽生田氏)

そして羽生田氏は「世界的な大企業の多くは、経営理念と直結するような形で『自社の社員たるものこれを守るべし』といった行動規範を作って、人事評価などにも用いています」と続けた。

「フジテレビでも楽しさ面白さをクリエイトするだけでなく、『フジテレビで働く人たるものこうあれ』という規律が役員と社員に課されている必要がありました。業界をリードする企業の多くは『大企業としての社会的責任』を自覚してこうした規律の浸透に力を注いでいて、今回のフジテレビのような深刻な事態は引き起こしていない。フジテレビは深く反省し、自戒しなければいけないと思います」

経営陣は1日で変えられるが仕組みや風土は数年単位

フジテレビは3月27日経営体制の見直しを決定し新役員人事を発表した。これについて「体制を変えたから全てが変わるわけではなく、仕組みや風土をいかに改善していけるかが今後厳しく見られるべきだと思います」と語るのはオウルズコンサルティンググループのプリンシパルである矢守亜夕美氏だ。

「経営陣は1日で変えられますが、仕組みや風土を本質的に変えるのは数年単位の話です。日枝氏1人が退任したからと社会が溜飲を下げて終わりではなく、フジテレビ自体の体質が変わっていくのかよく注視しないといけないと思います」

第三者委員会の報告書でも「日枝氏の影響力さえ排除すればコーポレートガバナンスが機能するかのような見方には与しない」と書かれている。これについては羽生田氏も、長年経営の中枢にいた日枝氏の退任で体制が一新されたという風潮に苦言を呈する。

「強い影響力を持ったワンマン経営者がいる企業はフジテレビだけでなく他にもありますが、多くはここまでの事態には至っていないので、日枝氏だけが諸悪の根源だといった考え方には賛同しません。だからこそ、会社全体の仕組みや風土も含めて、フジテレビ自体がいま抜本的に変わる必要があると思います」

リスク管理部門には社内のエース級人材の投入を

仕組みとして何を変えなければいけないのか。今回の事案では、対処方針を幹部数名で決定し情報をコンプライアンス部門に渡さなかったことが問題視された。フジテレビが3月31日に公表した「再生-改革に向けて」ではコンプライアンス機能の強化として「より頼られるコンプライアンス推進室へ」を挙げている。ではコンプライアンス担当部門はどのように強化し、どのような人材を配置すればいいのか。

これについて矢守氏は「管理部門が社内から協力を得られない、発信力がないのは他社でもよくある話」だとしてこう続けた。

「コンプライアンスや審査などを担う部門は非常に大事なのですが、『売上に直接貢献しない』『事業にうるさく口を出してくる』といった見られ方になりやすく、社内で軽視されたり疎まれたりするケースをよく目にします。しかし、リスクを管理する部門にこそ社内のエース級人材を投入して、社内から重要視され協力を得られる体制を作らないと同じことの繰り返しになってしまいます」

羽生田氏も「コンプライアンスやリスク担当部門は事業部門と同等以上の地位や権限がないといけない」という。

「例えば航空会社では事故を絶対に起こしてはならないため、保守メンテナンス等も含めたリスク管理部門にはエース級の人材が投入され、充分な権限が持たされます。コンプライアンスやリスク担当部門のトップには、社内で副社長級の地位や権限を持たせないと事業部は動きません。テレビ局の場合、コンプライアンス部門に投入する人材は必ずしも番組制作のエースである必要はなく、場合によっては外部の専門家でもいい。いずれにせよ充分な権限を持たせなければ、『現場の論理』に飲まれて終わってしまいます」

「コンプライアンスのせいで面白くなくなった」の間違い

コンプライアンスについては、かつてフジテレビ社内には「コンプライアンスを重視し出してから番組がつまらなくなった」という声があった。それに対して羽生田氏はこう否定する。

「極端な話ではありますが、自動車メーカーがスタイリッシュで速い車をつくろうと思った際、法令よりデザイン重視で安全性能を落とせばつくれる製品もあるでしょう」

「しかし、当然そうしたことは許されないわけです」と羽生田氏は続ける。

「業界を問わず、通常の企業はコンプライアンスを徹底したうえで競争力ある製品をつくっています。コンプライアンスのせいで面白くなくなるという言い分には、『その範疇で視聴者への価値を出すのがあなたの仕事です』と返すだけです」

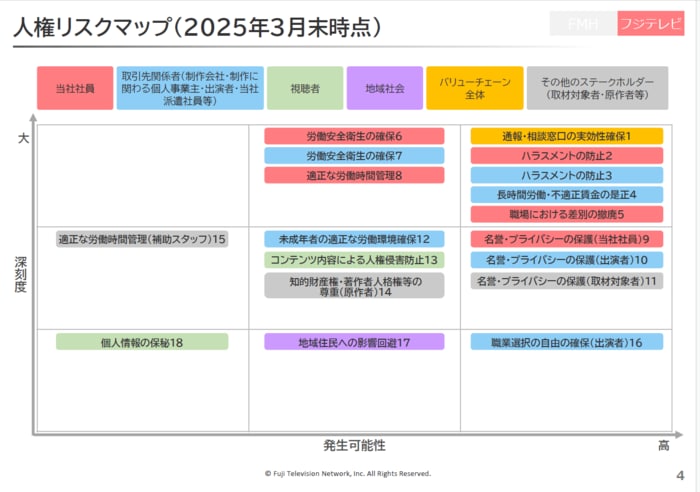

人権リスクマップは今後掘り下げることが必要

フジテレビが公表した人権リスクの解決に向けた仕組みづくりを、人権デューデリジェンスを専門とする羽生田氏は「実行面にやや不安がある」と指摘する。

「公表された人権リスクマップは、現時点ではやや大雑把なものにも見えます。具体的に注意すべき人権リスクというよりは、『ハラスメントの防止』など、今後やるべきアクションが配置されている状態です」

矢守氏も「この時点で公表されたリスクマップや行動計画は、フジテレビでなくてもどの企業が作っても似通ったものになるかもしれない粒度のものです。なので、今後これを掘り下げていくことが大事だと思います。それぞれの人権リスクの実態を把握した上で、明らかになった重要なリスクに対して1対1で対策を具体的に進めていくことが求められます」と話す。

人権方針決定後の取り組みが停滞していたのか

矢守氏は「例えば他社では、注意すべき重要人権リスクをより細かい粒度でリストアップした上で、『この重要リスクに対してこういうことをやっていきます』とリスクと対策の繋がりを明確にしている例も多いです。フジテレビは今回公表したリスクマップをさらに詳細化して、対策を個別に検討していくことが今後の急務となるでしょう」という。

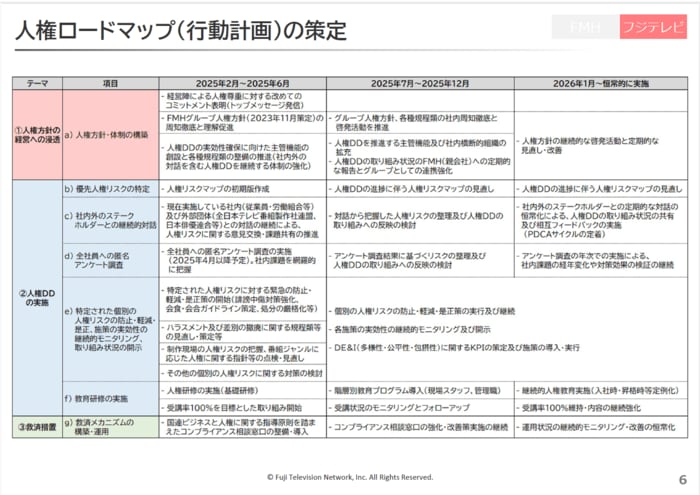

さらに矢守氏はフジテレビの人権ロードマップについても「今回の事案がなかったとしても人権の取り組みは本来進められているべきでしたが、公表された人権ロードマップは『これから始めます』という状態に近いように見えます。人権方針を作ってからこれまでの期間は取り組みが停滞していた部分もあるのかと思いますが、今回の事案があってスピードを上げていくのでしょう」と話す。

「無くてもいい存在」にならないための取り組みを

最後に羽生田氏は「フジテレビは今回の件で生まれ変わらないと、『無くてもいい存在』になる」と警告する。

「これまでも危機に直面した企業は、生まれ変われたところとそのまま駄目になったところに分かれています。報告書が出たからこれで終わりではなく、いまから本当に変われるか。視聴者からすれば、もし他局が同じような番組を作れるなら、フジテレビが無くなっても構わない。そういった危機感をもって再生に向けて取り組むことが大事だと思っています」

また矢守氏は今回のフジテレビ問題を、フジテレビだけにわい小化してはいけないと強調する。

「今回指摘されている課題の根っこの部分は、多くの日本企業に共通するものだと思っています。個人に注目が集まりがちですが、問題の根幹はガバナンスと組織風土です。フジテレビで今回明らかになった不適切な慣習や意識の一部は、メディア業界に限らずまだまだ日本企業に残っているものです。他の企業も完全に他人事として切り離して批判するのではなく、自社に共通するような課題がないかという目で報告書や報道を見ていくべきだと思います」