山形県内は5月に入り、田植えのピークを迎えている。2024年7月の豪雨で大きな被害を受けた酒田市の大沢地区でも、被害が少なかった水田で田植えが行われている。

土砂・流木を取り除く作業から始まった田植え

「つや姫」の苗をトラックに積み込み、田植えの準備をしているのは大沢地区の農業・荒生道博さん(67)。

2024年7月の豪雨で、約3.7ヘクタールの水田のうち6割が土砂や倒木が流れ込む被害を受けた。

被害が少なかった残りの水田を使い、5月19日から今シーズンの田植えを始めた。

荒生さんによると、2025年は田植え前に土砂や流木で埋まった所の流木拾いなど、例年とは違った準備に追われ、田植えの時期が遅れたという。

7月豪雨で酒田市の田んぼの約6割に被害

酒田市によると、市全体のコメの作付面積・8800ヘクタールのうち、2024年7月の豪雨で浸水や冠水・土砂流入などの被害を受けたのは5000ヘクタールと、全体の約6割に上る。

大沢地区は、豪雨前のコメの作付面積が180ヘクタールあったが、このうち約4割の70ヘクタールで2025年の田植えができない状態。

そのため大沢地区では農地の復旧を諦める人もいて、耕作放棄地の増加などが懸念されている。

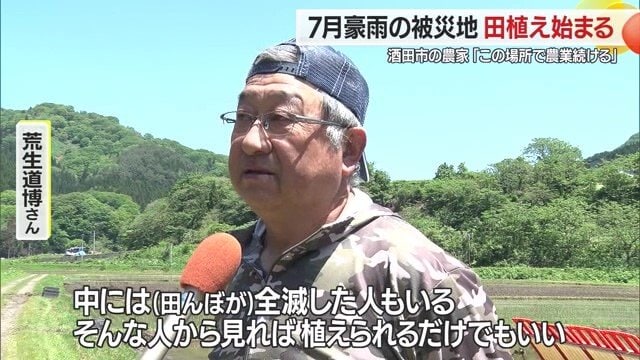

荒生道博さん:

植えられる田んぼがあって幸いだった。中には田んぼが全滅した人もいるから、そんな人から見れば植えられるだけでも丸もうけ。

復旧はまだまだ「はじめの一歩」の段階

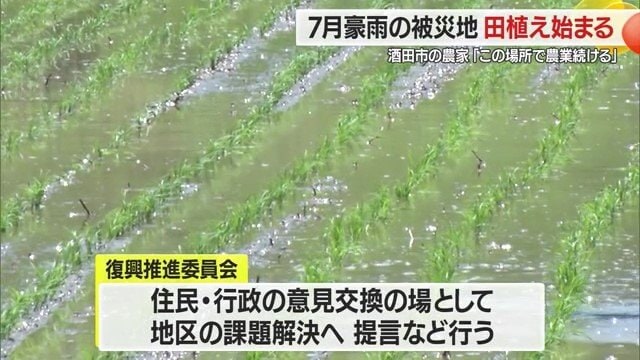

こうした中、早期の復旧・復興を推し進めようと、大沢地区の住民が主体となった新たな組織「復興推進委員会」が4月に立ち上がった。

今後、住民と行政が意見交換する場として、地区の課題解決に向けた提言などを行う考え。

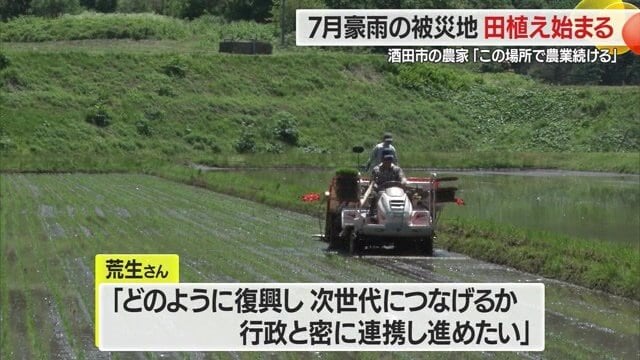

大沢地区自治会の会長でもある荒生さんは、「どのように復興して次の世代につなげていくか、行政と密に連携し進めていきたい」と考えている。

荒生道博さん:

復旧の道半ばというよりも、まだまだはじめの一歩みたいな感じ。迅速に復旧を急いでもらうのと同時に、復興まで視野に入れた工事をやってもらいたい。

この場所で農業を続けることを諦めるつもりはないという荒生さんの田植えはまもなく終わる。

(さくらんぼテレビ)