福岡県が誇る小石原焼・高取焼で知られる東峰村の小石原エリアでは、陶芸に適した良質な粘土資源の枯渇が問題となっている。産官連携で開発した持続可能な“新しい土”とは。

課題は「硅砂副生成物」の有効活用

福岡・嘉麻市の山間。山を深く削り、ショベルカーが次々と石を運び出す。

「硅砂(けいしゃ)」という砂を作る作業場だ。

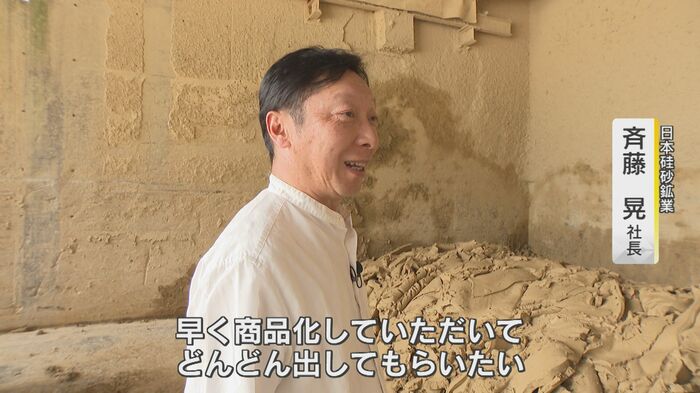

「強度が非常に高く、建設資材に適している。建設物の外壁材などに使われる」と話す『日本硅砂鉱業』社長の斉藤晃さん。

しかし、硅砂の製造過程で出る副生成物の扱いに斉藤さんは、頭を抱えていると話す。「今までは、商品として、耐火レンガ材の原料として出荷していたが、今は、耐火レンガ材を使っていた会社の景気が良くなく、廃業したりして…」。つまり、硅砂副生成物の有効活用が課題なのだ。

陶土枯渇と硅砂副生成物の有効活用

採石場から車で20分ほど。小石原焼や高取焼で知られる福岡・東峰村の小石原エリアでは、陶芸用の良質な土が手に入りにくくなり、高取焼「鬼丸雪山窯元」の鬼丸祐輔さんも困っている。

「『一土、二窯、三細工』と昔から焼き物の世界では言われていて、粘土が一番大事。次が窯で、職人の腕は3番目」と語る鬼丸さん。それほど重要な焼き物に使う土の枯渇問題は、深刻なのだ。

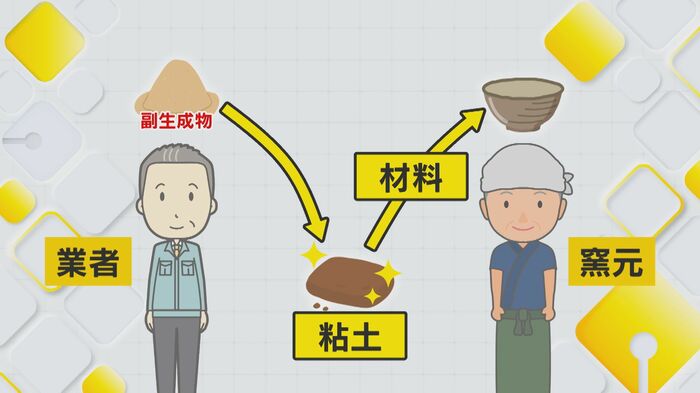

硅砂副生成物を売りたい業者と、陶芸用の粘土(陶土)が欲しい窯元。そんな両者の悩みをまとめて解決できないかと目指したのは、硅砂の副生成物を焼き物の用の粘土の原料として活用すること。

そんな夢の製品が、この春、完成した。その名も「山田土」。山田地区の土ということで名付けられた。

新しい陶土「山田土」の魅力

福岡県の研究所と共に5年がかりで開発した山田土を使い、鬼丸さんに焼き物を実際に制作してもらった。

「丼には、非常に合うと思う。何軒か焼き上がった丼を、うどん屋さんに見せたら、凄く評価が高くて、『この土に変えたい』というお店も何軒かあるので…」鬼丸さんは、新たな土、山田土に手応えを感じている。

「出来栄えは、こんな感じ」と、鬼丸さんがこれまでの土で作った作品と、山田土を使った作品を並べて見せてくれた。山田土で作った作品は、土の赤みが強く、柔らかな風合いが出るなど、これまでとは違った魅力があると鬼丸さんは期待を膨らませる。

「間違いなく魅力がある。材料には限りがあるので、身の回りにあるいろいろな使える材料の良さを生かして、商品作っていくのが、これからの職人たちの課題にもなる」と鬼丸さんは語る。

もちろん、懸案だった硅砂副生成物を持続的に有効活用できる山田土は、斉藤社長にとっても、念願の解決策だ。

陶土不足は全国の産地でも問題に

山田土の開発に協力した福岡県工業技術センター化学繊維研究所の阪本尚孝さんは、山田土の更なる可能性を視野に入れている。「トレンドを作りたいというか、ブランドを作りたい。山田土を使って、小石原焼でもない、高取焼でもない、新しい焼き物を作ることによって、また1つ、福岡県の“売り物”ができるという風に持って行ければ…」と次の展開を見据える。

実は、焼き物の土不足は、全国の産地でも大きな問題になっていて、山口県の萩焼では、かつて3軒あった粘土業者が、2023年に1軒だけとなり、萩市が、今後の対策に乗り出している。加えて、原料価格の上昇も顕著で、佐賀県の有田焼では、原料の陶石の価格が、8月から25%アップ。更に、2年後には、また、25%のアップが決まっているという。

山田土は、2025年3月から福岡・嘉麻市内で製造・販売が開始されているが、阪本さんは、今後、要望があった焼き物の産地に合わせた土作りなども進め、全国での「山田土」の販売を目指すとしている。

(テレビ西日本)