戦後80年。福岡・北九州市で、かつて小倉にあった兵器工場について振り返る企画展が開催されている。なぜ小倉は軍都となったのか? その足跡を辿った。

「陸軍造兵廠」移転で小倉は軍都に

2022年に開館した北九州市小倉北区の「平和のまちミュージアム」。企画展の会場には、当時使われていた日用品やヘルメット、また写真などが展示されている。博物館の立地する場所には、かつて大規模兵器工場「小倉陸軍造兵廠」が威容を誇っていた。

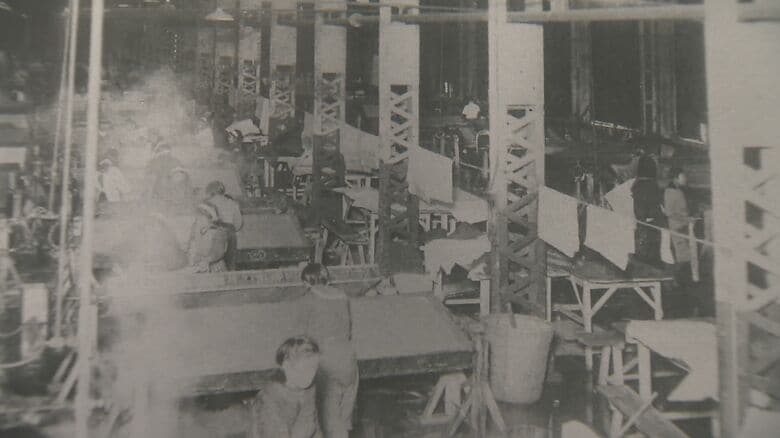

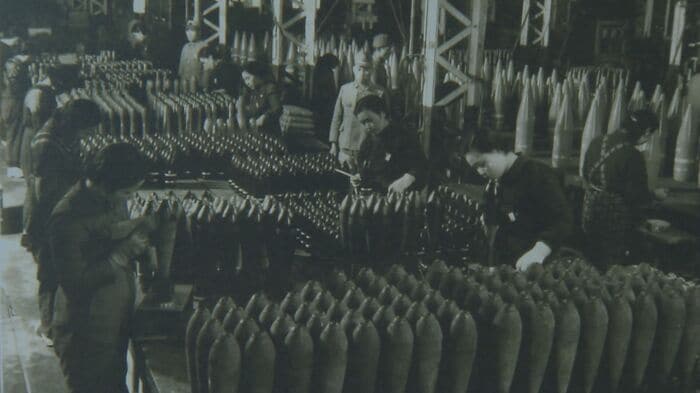

1933年(昭和8年)に建設され、のちに小倉陸軍造兵廠となった大規模兵器工場。東京から移転して来た造兵廠の総面積は58万3千平方メートル。最盛期には約4万人の工員が従事していた。特に気球に爆弾を搭載した「風船爆弾」製造規模では、当時、日本最大だったといわれている。

小倉に移転してきた造兵廠は、町や市民に大きな影響を与えた。兵器供給拠点として小倉は「軍都」となり、大工場移転による雇用創出で経済活動も活発になっていく。

小倉周辺には、軍事施設が次々と整備され、1941年(昭和16年)には現在の山田緑地(小倉北区)に西日本最大級の弾薬庫「山田弾薬庫」が建設された。

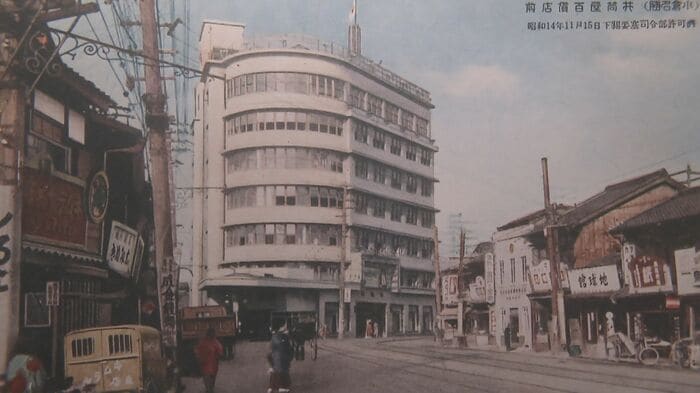

人口も爆発的に増え、現在も残る井筒屋をはじめとした近代的なデパートが次々と建設されたのも、造兵廠がもたらした経済効果とされている。

8月9日は“運命の日”に…

戦況が悪化すると、不足する労働力を補うために女子挺身隊や学徒が工場へ動員され、兵器生産を担った。

そして1945年(昭和20年)8月9日、兵器工場を抱える小倉は、原子爆弾の第1投下目標となってしまう。しかし当日、小倉上空を漂っていた霞、もしくは煙のために照準器の視野が遮られ、目視による投下目標確認に失敗。結局、人類史上2発目となる原子爆弾は長崎へ投下されたのだ。

ミュージアムの小倉徳彦学芸員は「八幡にとっての製鉄所と同じくらい小倉にとっての造兵廠、兵器工場は大きな存在だった。兵器工場を取り巻く街の歴史について考えていただければ」と今回の展示会の意義について語った。

戦後80年。歴史と、街に与えた影響を振り返る特別展示「まちなかの大兵器工場」は、7月13日まで開かれている。

(テレビ西日本)