2025年は昭和100年という節目。

100年前の1925年は、世の中では普通選挙法が成立し、満25歳以上の男子は納税額を問わず等しく選挙権を与えられ、民主主義の大きな一歩を踏み出した年。そう考えると、このたった100年で社会は大きく変化したと言えるでしょう。

そしてこの100年の間に永谷園も誕生し、創業の歴史とともにある「お茶づけ海苔」は今年で73年を迎えます。しかし長い歴史があるものの、「お茶づけ海苔」は発売当初からデザインも味わいも、大きな変化はありません。

激動の100年の中で、永谷園が持ち続けた「変わらない」勇気、守り抜いた伝統。

一方で「お茶づけ海苔」自体は変わっていないものの、人々が「お茶づけ海苔」に何を求めていたのかという価値観は、時代によって変化してきました。

今回は「お茶づけ海苔」発売から現在に至るまで、社会的な背景を交えながら、「お茶づけ海苔」が人々の生活にどのような影響を与え、どのように受け入れられていたのかその変遷を辿ります。

「お茶づけ海苔」と炊飯器は同年代に誕生?食卓に与えたインパクト

「お茶づけ海苔」が誕生した1952年はどんな時代だったのでしょうか。

この年、戦後間もない日本ではサンフランシスコ平和条約が発効し、主権を回復しました。GHQによる占領も終結し、景気は上々、一人当たりの国民所得もほぼ戦前程度に戻っていたと言われています。そしてこの時代は、家電の成長がまさに著しく、「三種の神器」とされる電気冷蔵庫、洗濯機、白黒テレビが普及していった時代でもあります。

一方当時の台所では、炊飯はガス炊きが主流で、ガスが通らない地域では薪でお米を炊くほかありませんでした。そして1955年、ついに東京芝浦電気(現:東芝)から国産初の「自動式電気釜」が発売され、人々は火加減を気にせず、お米を安定した品質で焚き上げられるようになりました。「電気釜で日本の主婦の睡眠時間を1時間のばした」とも言われ、日本の食卓事情に革命を起こしたとされています。

※参照:https://www.toshiba-lifestyle.com/jp/corporate/rd/research/history/ricecooker/

「お茶づけ海苔」とほぼ同時期に炊飯器が誕生し、お米をおいしく手軽に食べられるようになったという大きな食卓事情の変化は、私たちにとっては追い風となったと考えています。

戦後、景気の回復とともに「量から質へ」価値観が少しずつ変化。やや高級商品であった「お茶づけ海苔」も受け入れられやすい時代に

ここからは簡単に、「お茶づけ海苔」誕生の少し前のお話をいたします。

時代は遡り1905年、元々京都の製茶業から始まった永谷園は、8代目に当たる永谷延之助が上京し、愛宕にお茶の販売店を構えることとなりました。9代目の永谷武蔵は、大変なアイディアマンで、お茶を売る傍らさまざまな新商品の開発を手掛け、お店はいつもにぎわっていました。

武蔵が開発した商品には、昆布茶、海苔茶、ふりかけ、アイスグリーンティーなどさまざまなものがあり、10代目、後の永谷園創業者である息子の嘉男は、こうした父の背中を見て食への興味を募らせていきました。

しかし、そんな矢先、第二次世界大戦が勃発し、店舗は空襲で焼失、永谷園はいったん看板を下ろすことを余儀なくされました。

その後中国出兵から復員した嘉男は、1946年に静岡県の疎開先から一人東京に戻り、焼け野原にバラックを建て、永谷園再建のために奮闘。そこからわずか6年後の1952年には、小料理屋の〆で出されるお茶づけをヒントに「お茶づけ海苔」を誕生させます。

先ほど、炊飯器の誕生は「お茶づけ海苔」にとっても追い風になったのではと言いましたが、まだまだ戦後間もない時代。

当時はスーパーマーケットもなかったため、嘉男は自転車の後ろにリアカーを引いて、茶屋仲間の店先を1軒1軒回り、試食をしてもらいながら納品していました。

【写真】昭和初期の永谷園(左)と、個包装で販売していた当時を再現した「お茶づけ海苔」レプリカ

その時代、公務員の月給が6千円という中で、「お茶づけ海苔」は1食10円と決して安くはない商品ではありましたが、前述の通り、この頃には一人当たりの国民所得もほぼ戦前に回復していたタイミング。食糧事情も安定してくるに伴って、徐々に「量から質」に移りゆく時代でもあり、そのおいしさと手軽さから、予想を上回るヒットとなりました。

発売の翌年(1953年)には「永谷園本舗」を設立し、本格的に「お茶づけ海苔」の製造販売を開始。カラフルなパッケージが店頭で目を引くこともあり、売上は順調に伸び、問屋を通じてデパートにも納入するまでになりました。

女性の社会進出がもたらした食卓事情の変化、「簡便」「時短」がキーワードに

1955年から高度経済成長期に入り、この時期に日本の食卓ではカレールーやインスタントラーメンに象徴されるインスタント食品の普及も始まります。

1964年に東京オリンピック、1970年に大阪万博などの国際的なイベントを経て、食の国際化も進みました。アメリカ的なファストフード文化が浸透していった時代でもあります。

さらに、1970年代にはウーマンリブの勢いが増し、女性の社会進出に向けて世界が大きく動き出したという背景もありました。

つまり、インスタント食品やファストフードなどの「時短」できる食の普及、そして女性の社会進出により、日本の食卓でも「簡便」「時短」「家事の負担軽減」などのニーズが高まったと言えます。

こうした時代で、「お茶づけ海苔」はインスタント食品として、その簡便さと家事負担の少なさから、多くの家庭に受け入れられていったと考えています。

バブル崩壊に伴って急激に高まった「安くておいしい」ニーズ。核家族化を受けて「ひとり用ご飯」需要も

1990年代初頭、バブルが崩壊し、経済は長い低迷期に突入。

世の中では「節約」志向が広がりました。しかし、高度経済成長期に培われた食品開発の技術を活かし、各社「安くておいしい」競争が激化。コンビニエンスストアで販売されるお弁当やおにぎり、パン類をはじめ、「安くておいしい」商品が多く誕生しました。

1980年代後半から家庭用電子レンジが普及したことも手伝って、冷凍食品もこの頃には大きな成長期に入っていき、「安くておいしい」選択肢はさらに多様化していきました。

さらにこの当時、核家族化が進み、共働きや単身世帯も増え、家族の形も多様化していきました。「家族そろっての食卓」シーンも以前ほどは少なくなり、ひとり用の商品も増えてきた印象があります。例えば永谷園の中でも「カップ入り生みそタイプあさげ」など、ひとり用の商品をこの時代から販売していました。

【写真】1988年発売「カップ入り生みそタイプあさげ」「同ゆうげ」

こうした時代背景から、「安くておいしい」だけでなく、ひとり用のご飯としても活躍シーンがある「お茶づけ海苔」は人々の心と家計を少しでもホッとさせられる存在として、受け入れられていったのではと考えています。

ちなみに1998年には、電話が鳴っている中、無我夢中で「お茶づけ海苔」を掻き込む「ただいま茶づけ中」というTV CMが大ヒット。

「無我夢中で食べたくなるほどの味わい」として「お茶づけ海苔」のおいしさにフォーカスした訴求を行いました。

同様の切り口で「あさげ」「チャーハンの素」もTV CMを打ち出し、いずれも大きく売り上げを伸ばした実績があります。手に取りやすい価格であることは大前提にありつつも、「おいしさの訴求」はこの時代のニーズにマッチしていたことがわかります。

レシピ検索サイトの台頭により浮き彫りになった「食文化の継承」課題と、新たな文化

2000年代から、レシピ検索サイトが人気となり、プロの料理家でなくてもレシピを考案、発信し、世の中のトレンドを作ることができるような時代に入りました。

日本の食文化は、「料理をどのようにして習うか、学ぶか」という観点においても、この100年で大きな変化がありました。

親から子へ料理を伝える文化は、第2次世界大戦から戦後にかけて途絶えかけてしまったと言われることも少なくありません。※

ご飯を十分に食べられるか否かという時代から、少し情勢が安定した頃には親世代もまだ知らない、洋風な食事や新しい料理ばかりが普及。これはつまり、親から子に伝えようにも、伝えられなかった時代背景があったということです。

そうして、人々が料理を学ぶ先は雑誌や書籍、TVとなり、今も続く長寿料理番組があったり、雑誌の中でもレシピ紹介企画は今なお根強い人気があるかと思います。

※参考文献:朝日新聞社発行「和食~日本の自然、人々の知恵~ 公式ガイドブック」

そしてレシピ検索サイトの台頭により、さらに食を学ぶ先は多様化していきました。

ではそんな時代の変化に「お茶づけ海苔」がどのように受け入れられていったのかというと、生活者の中からブームが巻き起こった「アレンジレシピ」が1つの転機となります。

現在、有名なレシピ検索サイトで「お茶づけ海苔 アレンジ」と調べると300件近くのレシピがヒットします。永谷園としてもこのニーズを受けて、公式アレンジレシピとして145件をホームページ上で公開しています。

少し話が「お茶づけ海苔」から逸れてしまいますが、「松茸の味 お吸いもの」をパスタにアレンジするTV CMを放映したのが2013年。このCMも大いにヒットしたことから、ロングセラー商品ほど、「意外な活用術」という切り口がこの頃から求められるようになったと推察しています。

【写真】2007年から「松茸の味 お吸いもの」を使ったアレンジレシピがパッケージにも登場(左)「松茸の味 お吸いもの」アレンジメニュー:和風パスタ(右)

「自分だけが知っている/自分が考案した、(意外な)食べ方」という一種の文化が浸透したことにより、「お茶づけ海苔」のニーズも少しずつ変化してきたと感じます。というよりも、「簡便」「おいしさ」だけにとどまらない、本質的な、普遍的な価値が見えてくるようになりました。

時代のニーズによって変容してきた「お茶づけ海苔」の在り方。たどり着いた、本質的な価値とは

その本質的な価値とは一体何か。

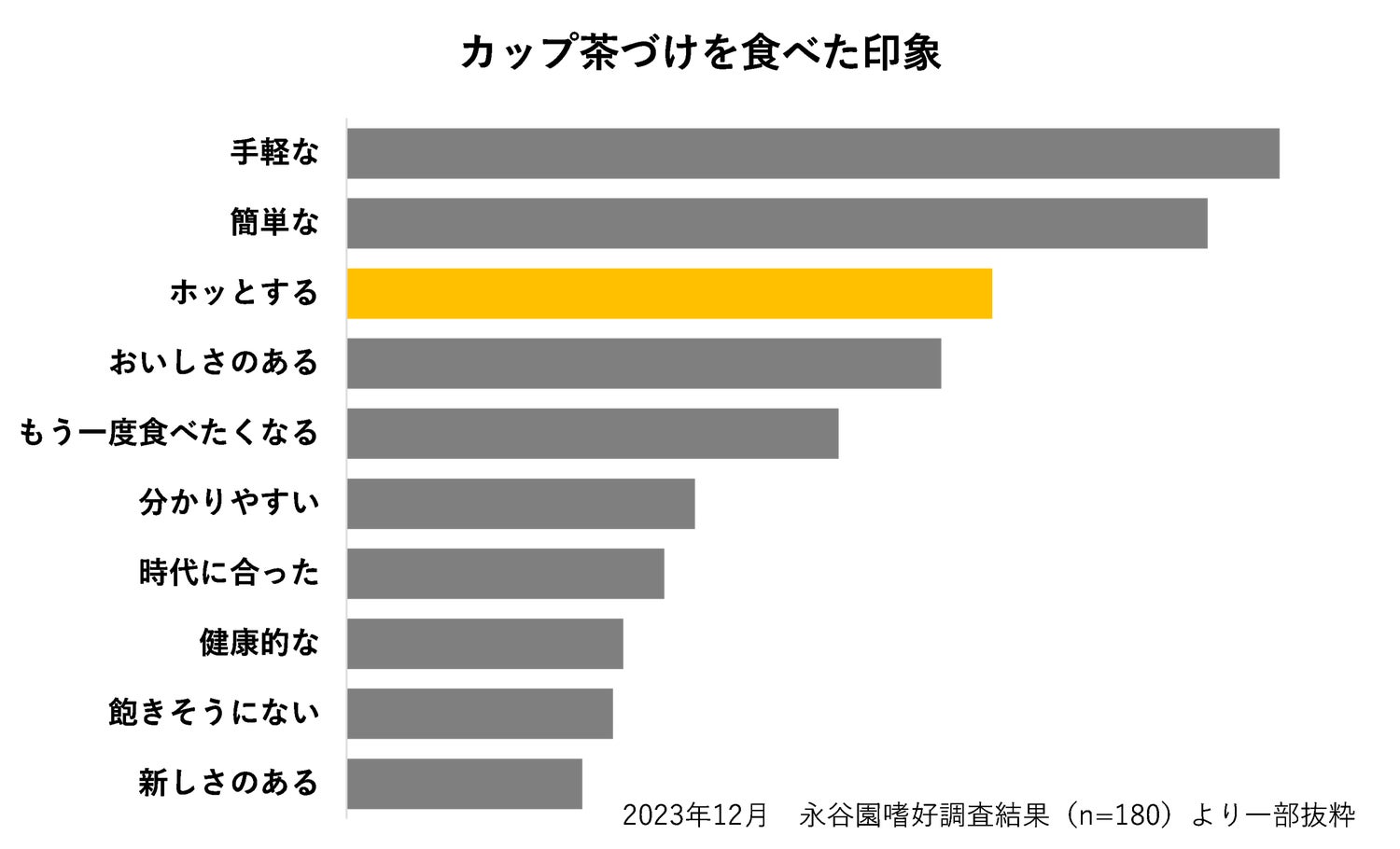

2023年12月に当社で実施した顧客調査でお茶づけのイメージを問うと、「手軽」「簡単」に続いて、第3位に「ホッとする」というキーワードがランクイン。商品スペックとしての手軽さ、簡便さ以外に、食べた際に感じる「気持ち」に価値を見出していただいている方々、私たちが思っているよりも多いことがわかりました。

つまり「お茶づけ海苔」の本質的な価値として、食べた時に「ホッとする」というポジティブな感情の変化が、要素として含まれるようになってきたと考えています。そしてそれは、お客様の中から自然に生まれ、浸透してきた価値観です。

現代の人々が「ホッとしたい」と思ったときに、「お茶づけ海苔」がそばにいれるように。昨年2024年9月には、フリーズドライのお米が入った、カップタイプの「お茶づけ海苔」も発売しています。

「お茶づけ海苔」はこうして、時代にあわせて受け入れられ方が変化し、長い年月を経て、本質的な、普遍的な価値を見出されるようになったと言えます。

変わらない伝統と、変化を受け入れられる「余白」。そして未来へ

「お茶づけ海苔」発売から現在まで、70年以上の歴史の中で、日本の社会、私たちの生活、食卓事情は大きく変化してきました。

しかしこの小さな「お茶づけ海苔」は、パッケージのデザインも、素材にこだわりぬいた味わいも、大きく変えることなく、伝統を守り抜いています。

変わらないからこそ、人々が「ただいま」と思ってもらえる食事として、「お茶づけ海苔」はずっと皆様のそばにあり続けました。

「お茶づけ海苔」は、シンプルで素朴。だからこそ、その「余白」がその時々のニーズに合わせられてきたのだと考えています。

今後も、「お茶づけ海苔」の伝統を守り続けながら、この「余白」を大切に、お客様が今なにを求めているのか、「お茶づけ海苔」を通してどんな価値を提供できるのか、真摯に向き合って参ります。

行動者ストーリー詳細へ

PR TIMES STORYトップへ