2024年11月、沖縄本島北部を記録的な大雨が見舞い、住宅の浸水や道路の寸断など各地で甚大な被害が相次いだ。それから半年、被災地では復旧が進む一方で今も解決されない課題が残されている。特に被害の大きかった地域を歩いた。

想像を超えた濁流

沖縄県国頭村比地(くにがみそんひじ)地区では比地川が氾濫し、土砂や濁流が住宅街をのみ込んだ。住民の神山さんは自宅の階下に降りることもできず、自宅周辺を不安げに見渡すしかなかった。

同じ地区に住む竹田伸之さんの住宅では水位が約1.2メートルに達し、室内には濁流と土砂が流れ込んだ。水圧で扉が開かず家の中を泳いで隣家の2階へ避難した竹田さんは、濡れた家財道具を前にしばらくその場を動けなかった。

戻りつつある日常と静かな決意

災害から半年。竹田さんの自宅は床や壁をすべて張り替えるリフォーム工事を経て、2025年3月には比地地区での生活を再開できるようになった。暮らしが戻るまで4か月を要した。

ネイチャーガイドとして活動する竹田さんは家電や本棚などをすべて失ったが、「生活必需品を少しずつそろえていこう」と静かに前を向く。

国頭村によれば被災した住宅37棟のうち31棟がすでに復旧。残る2世帯は村が用意したアパートで今も仮住まいを余儀なくされている。

諦めきれない農家の苦悩

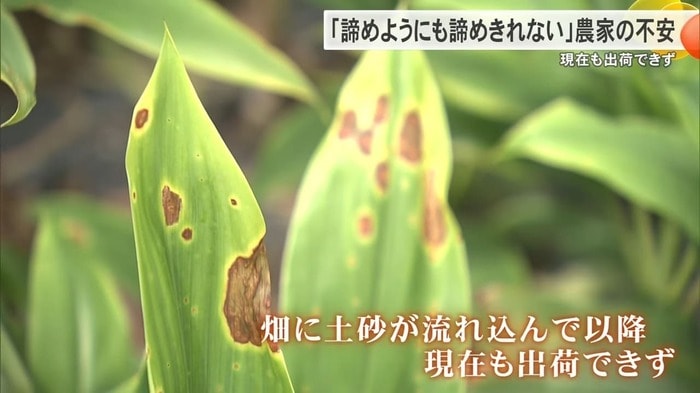

生活再建が進む一方、農業などの産業復旧は依然として厳しい。比地地区で観葉植物「ドラセナ」を親子三代で栽培する大城政志さんは濁流により農業用ハウス6棟のうち2棟を撤去せざるを得なかった。

復旧を目指して新しい苗の栽培を始めたが土砂が混入した影響か、葉に斑点状の病気が出て育成が難航。雨が降ると菌が発生しやすく出荷のめどは立たない。

「諦めることは簡単ですが、また畑を作るための苗代や設備投資の資金もない。諦めようにも諦めきれないのが正直な気持ち」と大城さんは語る。

インフラ整備が追いつかない現実

比地川では定期的に川底の※浚渫(しゅんせつ)工事が行われているが上流部では草が生い茂り手つかずのまま。次の大雨でまた氾濫するのではという不安が地域に残っている。

※川底にたまった土砂を取り除く作業

沖縄県は2025年度、県内河川の浚渫工事に8億円を計上し比地川の上流工事も視野に入れている。

一方で大国林道は一部が崩落したまま通行止めが続き、周辺住民に影響を及ぼしている。近隣でブックカフェを営むオーナーは「せめて排水設備だけでも先に整えてほしい」と切実な声を上げる。沖縄県は秋ごろの道路復旧を目指し排水管の清掃作業も近日中に始めるとしている。

被災から半年、再生への歩みは続く

豪雨から半年。生活の再建が進む一方、インフラ整備や産業の復旧は道半ばだ。

自然災害の猛威を目の当たりにし、地域の持続的な安全と暮らしを支えるためには行政の継続的な支援と住民の声に寄り添う対策が求められている。

沖縄北部は今もなお、再生への道を模索している。

(沖縄テレビ)