しかし、これを意欲の低い女性のせいにするのは、まったくもって論理の倒錯です。

今の管理職は、女性にとって「意欲を必要としすぎる」ものになっている。そのことを直視する必要があります。

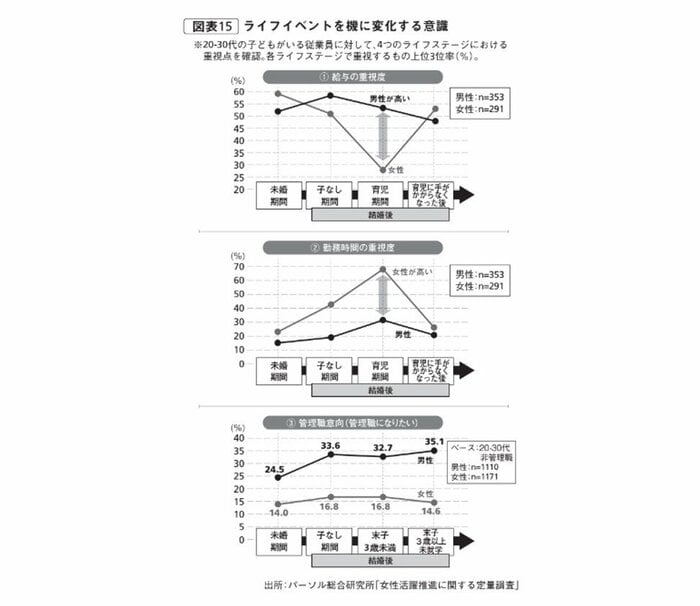

ライフイベントを機に変化する働く意識

この問題を、もう少しデータを見ながら考えてみましょう。

日本は、男女の家庭内役割規範がいまだにとても強い国です。その影響で、「結婚」「出産」というライフイベントを機に、男女の就業意識がそれぞれ全く別のものになることがわかっています。

例えば、ライフステージごとの就業意識のデータで男女のギャップを見れば、育児期間における「給与」と「勤務時間」の重視度で男女差が最も大きくなります。

未婚の期間は、男女の働く意識はあまり変わりませんが、結婚後には男性は「お金」重視に、女性は「時間」と「休み」重視へと大きくシフト・チェンジするのです。

男性の立場から見てみましょう。若い頃は「出世なんて興味ないよ」と冷めた目で昇進レースを眺めていても、結婚した男性は、この管理職という「罰ゲーム」に乗り出し、戦う「覚悟」を決めていきます。

「結婚」というライフイベントをきっかけとして、家庭の領域は「守るべきもの」になり、「家計の大黒柱にならなければならない」という意識が強くなります。

男性は結婚すると意向が上がる

実際、データを見ても、既婚後の管理職意向は上がり、女性との格差が開きます。また、社会学者の山田昌弘氏が指摘する通り、「仕事ができる」ということは男性にとって異性からモテるための一つの要素です(※1)。

管理職の適齢期になってもなお昇進しないことは、男性としての異性からの魅力を減じてしまう可能性があります。一方、男性から見た女性の魅力度に、「仕事ができる」ということは想定的にはあまり関連しません。

このようなプライベートな性愛意識を含んだ意識の違いによって、管理職意欲のジェンダー・ギャップが、結婚というライフイベントをきっかけに再生産されてしまうのです。