日本で初めて新橋-横浜間に鉄道が開通したのは1872年(明治5年)10月14日。現在も「鉄道の日」として親しまれている。昭和100年にあたり、時代とともに鉄道はどう変化してきたのか、福井を走った北陸線の“名列車”とともに、福井出身“鉄道好き”の紀行文ライター・蜂谷あす美さんの解説を交えて紹介する。

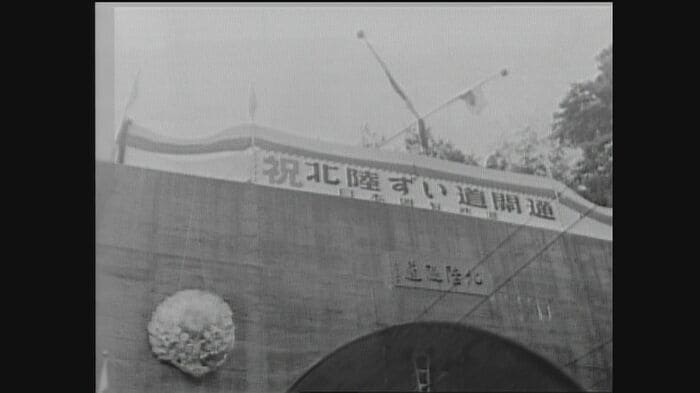

転換点となった北陸トンネルの開通

北陸線のこの100年を振り返り、大きな“転換点”となったのは1962年(昭和37年)の「北陸トンネル」の開通だ。

―当時のニュース映像―

北陸路へ差し込む“文明の光”を遮ってきた、この難所。

北陸本線の喉元を締め付けていた岩山がいま、一挙にブチ抜かれようとしています。

それが日本一のトンネル「北陸トンネル」です。総延長は13キロ以上。

それまで蒸気機関車で越えていた敦賀-今庄間の「木ノ芽峠」。

トンネルの開通に合わせて福井まで電化され、スピードと輸送力がアップしました。

高度経済成長の鉄道需要に応えた電車が、北陸へとやってきたのです。

「ボンネット型が象徴的」雷鳥が運行開始

1964年(昭和39年)東京オリンピックの年には、関西と北陸を結ぶ特急「雷鳥」が運行を開始した。

「ボンネット型が象徴的でかっこいいと子供の頃に思った」

こう語るのは、福井出身の紀行文ライター・蜂谷あす美さん。鉄道を好きになったきっかけが、雷鳥だったという。

先頭車両の“鼻”が長い「ボンネット型」と呼ばれる特徴的な姿が、乗客やファンに愛された。

「一番好きな車両を聞かれると…雷鳥と答えます」 と蜂谷さん。旅行やビジネス、帰省と、多くの場面で乗客を運び続けた。蜂谷さんも「学生の頃は、あえて雷鳥ばかり乗っていた」という“熱愛”ぶりだ。

寝台特急や豪華列車も登場

1968年(昭和43年)には寝台特急「日本海」が誕生。

青い客車の“ブルートレイン”と呼ばれた列車で、大阪-青森間(一時は北海道まで)を夜通し走った。

「高校時代に部活動で二段の寝台に乗って仲間と一緒に青森に行った。カーテンで体を覆って外の景色を眺めていたら飽きなくて、寝ることすらできなかった思い出がある」(蜂谷さん)

この時代、都会と全国の地方都市を結ぶ交通手段の一つとして、多くのブルートレインが走った。

そして1989年(平成元年)7月には、トワイライトエクスプレス号が登場した。

展望の良いサロンカーや本格的なフランス料理を味わえる食堂車、豪華な個室を備え、大阪と北海道(札幌)を結んだ。

バブル景気の華やかさの中で「“移動そのものが目的”なのが、この列車の特徴。ただの移動手段ではない豪華列車の先駆けだった」と蜂谷さんは語る。

福井の敦賀駅では“鉄道のまち”ならではの光景も見られた。

「機関車を敦賀駅で付け替えることもあり、鉄道ファンにとって“聖地”だった」(蜂谷さん)

特急の車両が新型に置き換わり始めたのも、1995年(平成7年)頃だった。

相次ぎラストラン

しかし、時代が進み2010年代になると、列車の引退が相次いだ。

特急「雷鳥」は車両の老朽化などを理由に2011年(平成23年)、約半世紀の歴史に幕を下ろした。ラストランでは鉄道ファンが「遠くの家族に会いに行くときに乗った。寂しいな」と別れを惜しんでいました。

もちろん蜂谷さんも…「寂しいという気持ちが一番大きかった」といい、「時代の転換点に立っていると感じた」と振り返る。

その翌年、2012年(平成24年)には寝台特急「日本海」もラストラン。さらには、トワイライトエクスプレスも2015年(平成27年)に25年の歴史に幕を下ろした。

その背景について蜂谷さんは「航空や高速バスなど、交通ネットワークが大きく変わっていった。さらに2015年に北陸新幹線が金沢まで開業したことも大きく影響した」とする。

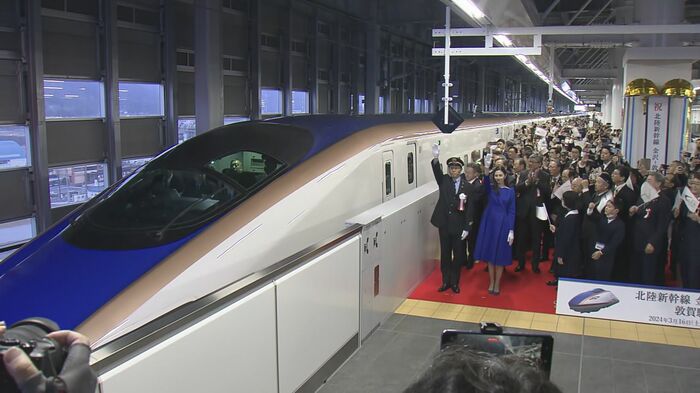

そして2024年。

「出発進行!」

福井県には北陸新幹線が敦賀駅まで延伸。“新幹線時代”に入った。同時に、新たな“県民の足”である「ハピラインふくい」も誕生した。

さらに、新たな線路は北陸から関西へ延びようとしている。

時代を彩り、日常を支えてきた鉄道。昭和、平成、令和のいまも、これからも、人々を乗せて、走り続ける。