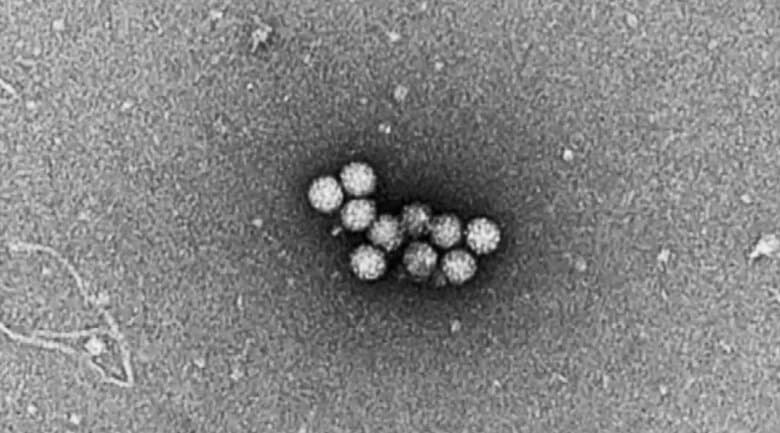

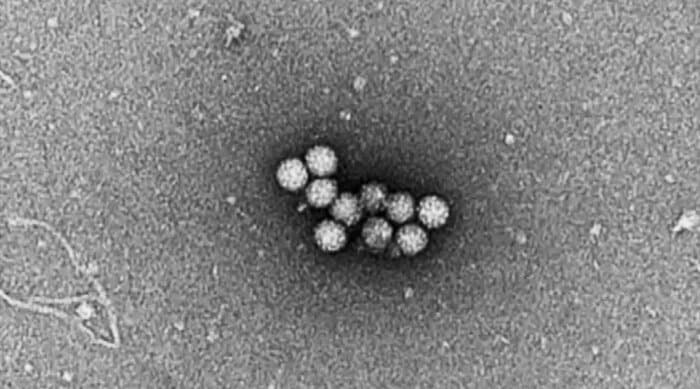

下痢やおう吐などの症状が出て冬場の感染症というイメージが強いノロウイルスによる感染性胃腸炎。だが今年は春になっても異例の流行が続いている。いまも感染が広がる理由を探った。

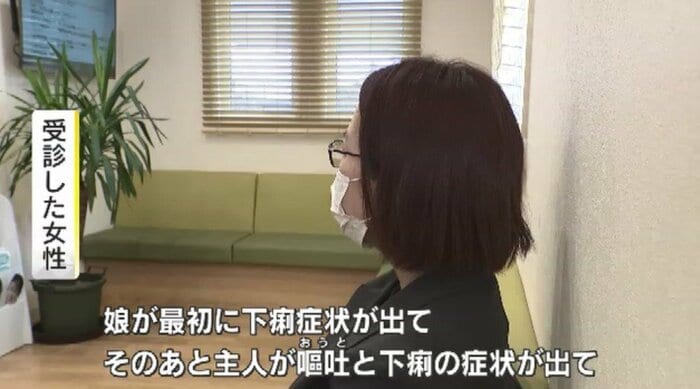

「はじめは娘…」家庭内で感染広がる

取材班が4月15日に訪れたのは福岡市西区にある「やまもとホームクリニック」。吐き気などの症状で朝から受診した女性患者は、ノロウイルスを含む感染症胃腸炎の疑いがあると診断された。女性によると、はじめは娘に下痢の症状が出て、次に夫がおう吐と下痢、そして女性という形で家庭内で感染が広がったという。

クリニックの山本希治院長はノロウイルスなどによる感染性胃腸炎をめぐる状況に異変を感じている。「例年4月はそんなに(患者が)いなかった。収まる時期なので、まだ多少いるなという印象はある。症状が出た人がいればすぐに対応や対処をしっかりすればいいが、気付かないうちに(ノロウイルスが)皆さんに広がってしまう」。

この時期としては「過去10年で最多」

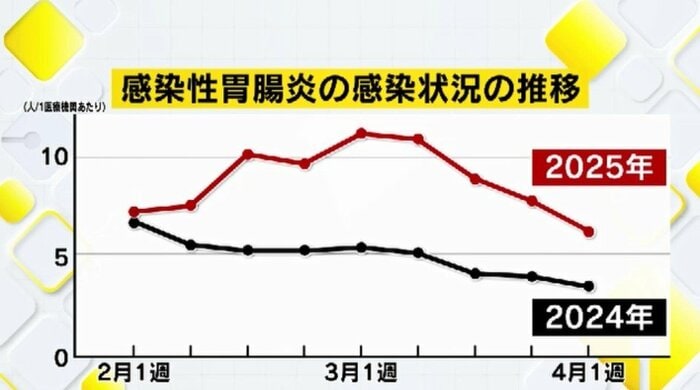

ノロウイルスなどによる感染性胃腸炎は例年2月末には流行が収まる。しかし今年(2025年)は4月に入っても感染者が多い状況が続き、この時期としては過去10年で最多となっているという。

福岡市でも3月以降、34の施設でノロウイルスの集団感染が発生し、これらの施設だけで感染者は600人以上と異例の流行が続いている。また、栃木県では弁当店の仕出し弁当を食べた男女72人が体調不良を訴え、ノロウイルスが検出された。80代の男性1人が死亡し、因果関係を調査中だ。

専門家「予防を徹底してほしい」

なぜ異例の長期流行となっているのか。群馬パース大学大学院の木村博一教授は、要因として同じような時期に2種類のウイルスが流行していることを挙げる。木村教授によると例年流行するのは1種類だけだが、今年は2種類が時期をずらして流行している。比較的珍しいことだといい「はじめにGII.4(1つ目のウイルス)が流行し、GII.17(2つ目のウイルス)が流行して、規模と時期が長くなる可能性がある。新生活が始まって集団生活の場が変わることもある。流行が続くので、予防も含めて徹底してほしい」と警鐘を鳴らしている。

持ち込まない・つけない・やっつける・ひろげない

ノロウイルスの感染から発症までの時間(潜伏期間)は24~48時間で、主な症状は吐き気、おう吐、下痢、腹痛、37~38℃の発熱など。通常はこれらの症状が1~2日続いた後、治癒するが、持病のある人や乳幼児、高齢者などは脱水症状を起こしたり症状が重くなったりすることもあるので注意したい。

ノロウイルスによる食中毒を防ぐポイントは、ウイルスを「持ち込まない」「つけない」「やっつける」「ひろげない」の4つ。「手洗い」は調理前や食事前、トイレの後などに石けんを使って長くしっかり洗うことを心がけたい。そして食品についたウイルスを死滅されるために中心部が85℃から90℃の状態で90秒以上加熱することが必要だ。さらに感染を広げないためには消毒の徹底が重要で、その際はアルコールではなく次亜塩素酸ナトリウムによる消毒が有効だ。

下痢やおう吐、発熱などノロウイルスによる症状がみられる場合は無理をせずに医療機関を受診したい。ウイルスは症状が治まってからもしばらくの間、便から排出されるので引き続き、感染を広げないように予防の徹底が必要だ。

(テレビ西日本)