かつて“鉄の街”として栄えた北九州市。長い“鉄冷え”の時代を乗り越え、革新的な技術で急成長する「スタートアップ」など、設立5年以内の若い企業が占める割合、出現率が全国トップの街に変貌している。新たな技術開発をビジネスに結び付ける北九州市の仕組みを探った。

国内外の企業注目「運搬ロボット」

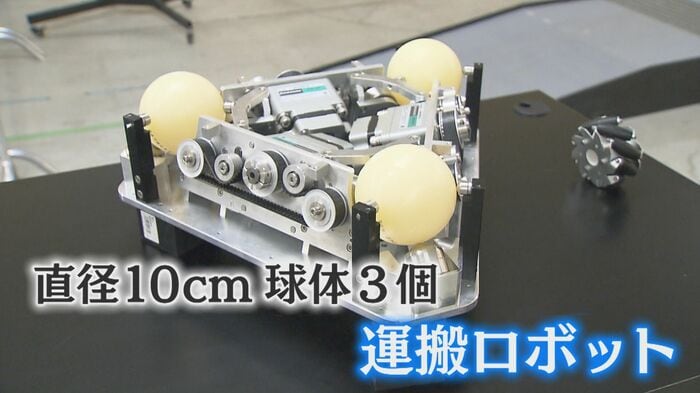

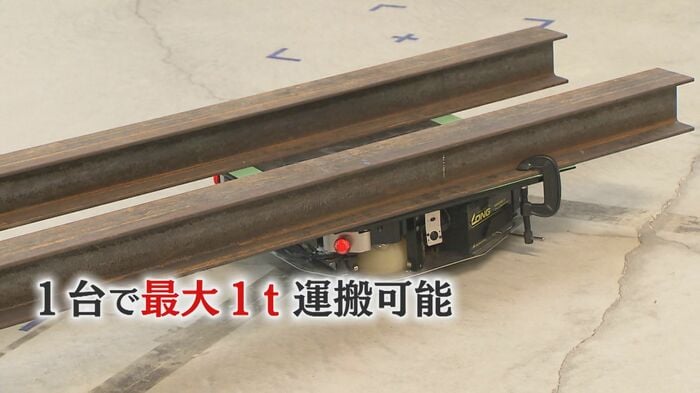

三角形の装置に取り付けられた直径10センチの3つの球体。実は、重さ約140キロもある鋼材も運べる新型の「運搬ロボット」だ。

最大の特徴は、360度全方向に、正確に移動できること。開発したのは、2023年2月に北九州市で起業した九州工業大学発のスタートアップ企業「トライオーブ」。現在、約30人の社員が、ロボットの開発や製造・販売などにあたっている。

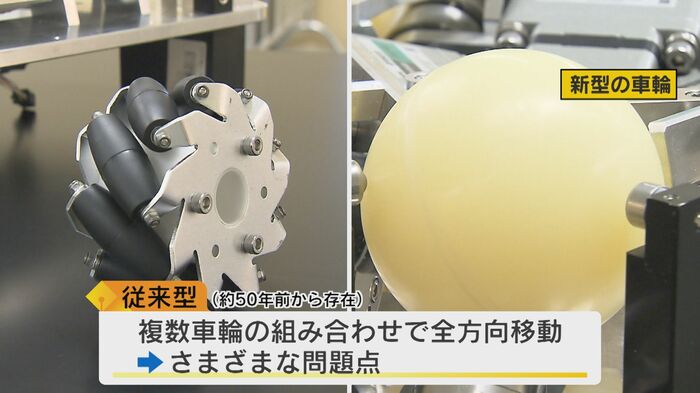

複数の車輪を組み合わせることで、全方向への移動を可能にしたロボットは、50年ほど前からあったが、重い物を運べないことや車輪が滑ってしまうことなどが課題だった。トライオープの石田秀一社長は、「360度どの方向にも機動力を持つことができるので、非常に安定して動くことができる」と自社の運搬ロボットの性能を語る。

石田社長によると、既に国内100社以上の企業と導入に向けた交渉が進んでいるほか、ヨーロッパやアジアのメーカーなど海外からも引き合いがあるという。

鉄鋼系や自動車系など、非常に大きく長いものを運んでいた現場の生産効率アップのために採用されていて、2025年3月の「起業家万博」と呼ばれるスタートアップ企業の全国コンテストで最優秀賞にあたる「総務大臣賞」を受賞。まさに将来有望な企業として国も認める存在となっているのだ。

オフィス探しから“外回り”まで

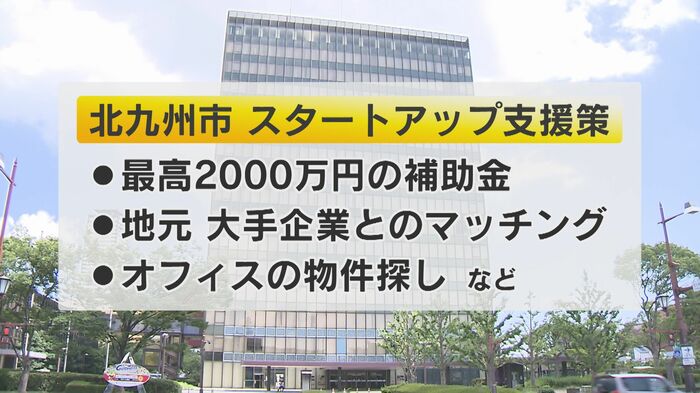

創業間もない新興企業の成功の背景には、北九州市の手厚いサポートがある。1社最高2000万円の補助金支給のほか、地元の大手企業とのマッチングやオフィスの物件探しまで面倒をみる。

実際に石田社長も北九州市の担当スタッフから『こういう場所でロボットが使えるんじゃないか?』とアドバイスを受けたり、市内の企業を一緒にまわってロボットをPRしてもらったりするなど、「親身になってもらった」と当時を振り返る。補助金を渡して『後は頑張って!』とはしない“面倒見の良さ”が他の自治体にない魅力なのかもしれない。

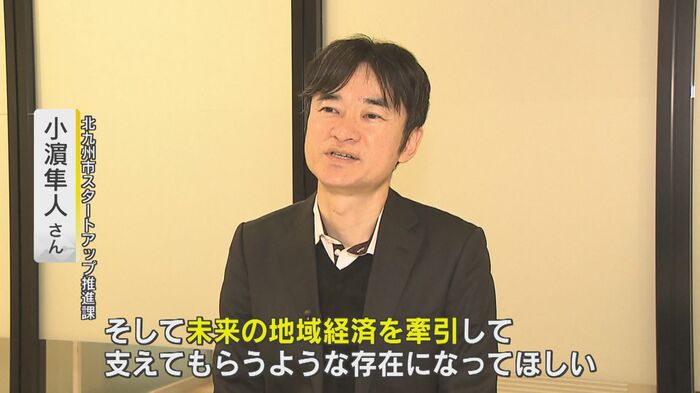

窓口である北九州市の「スタートアップ推進課」の小濱隼人さんは、「新しい企業には、どんどん成長してもらって、大企業になってもらう。そして、未来の地域経済を牽引して支えてもらうような存在になってほしい」と期待を寄せている。北九州市が見据えているのは、新たな雇用や設備投資を生み出す未来なのだ。

研究機関・企業が連携し新技術開発

「スタートアップ日本一」のもう1つの背景が、最新の知識と技術が集積した北九州学術研究都市にある。学研都市では、九州工業大学や早稲田大学といった4つの大学と12の研究機関、そして54の企業が互いに連携しながら、新技術の開発や新たな産業の創出に取り組んでいる。

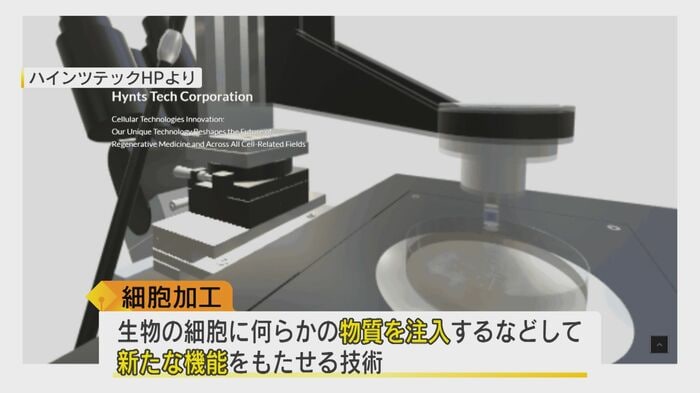

4年前に創業した早稲田大学発のスタートアップ企業「ハインツテック」もその1つ。将来を有望視されるハインツテックの強みは、大学の研究を事業化した世界唯一の『細胞加工技術』だ。

細胞加工は、生物の細胞に何らかの物質を注入するなどして、新たな機能を持もたせる技術。

ハインツテックの技術は、新薬の開発や再生医療のほか、より環境性能の高いバイオ燃料の生成や、より美味しいワインやチーズを作る発酵菌の開発など、細胞に関わるあらゆる分野で重要な役割を果たす可能性を秘めている。

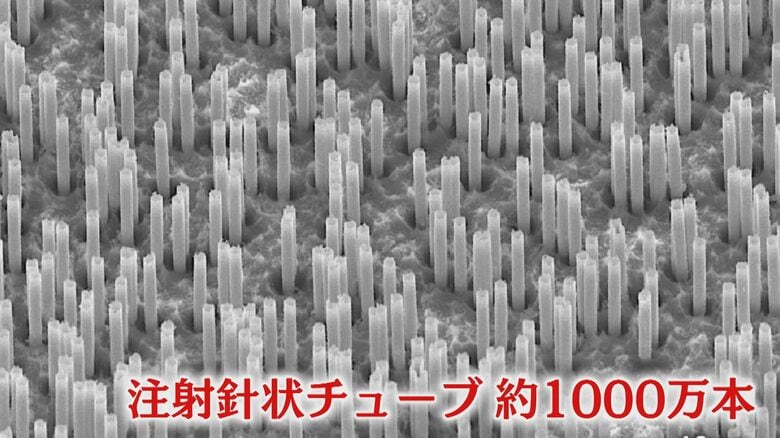

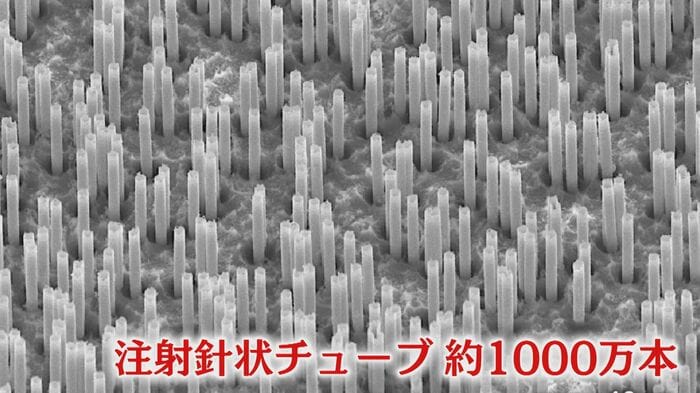

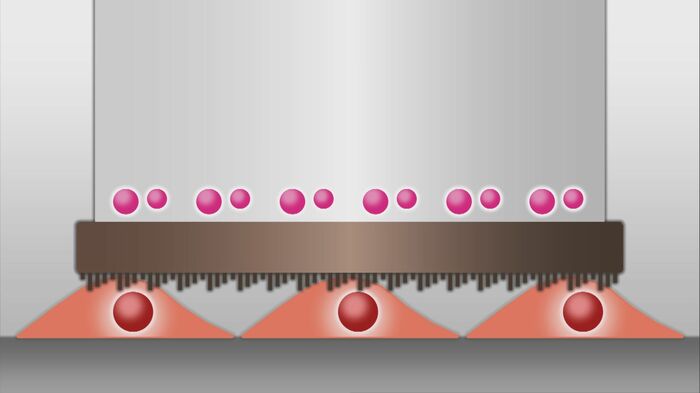

ハインツテックの青木睦子社長によると、独自の技術のカギとなる「ナノチューブ膜スタンプ」は、いわば細胞用の極々、微細な注射器の集合体のこと。

最も小さなもので直径8ミリの茶色の膜に、1万分の1ミリサイズの注射針状のチューブが、約1000万本装着されているという。

この膜をスタンプのように上から押しつけることで、1つ1つの細胞にチューブが刺さり、様々な物質を送り込める仕組みだ。

青木社長は、ナノチューブ膜スタンプの1番の効果は、「より早く、効率的に、今まで入らなかった大きなサイズの物質の注入が可能になったこと」。従来の手法では、多くの細胞が死滅したり、長い時間を要したりと様々な課題があったが、ナノチューブ膜スタンプでは、そうした問題をクリアし、様々な研究開発のスピードアップが期待されるという。

北九州市は、この学研都市を将来有望な半導体やEV関連の開発拠点として更に強化する「G-CITY戦略」を打ち出し、新たな産業の創出に更に力を入れる方針だ。

(テレビ西日本)