住民でつくる「いしがき守ろう会」

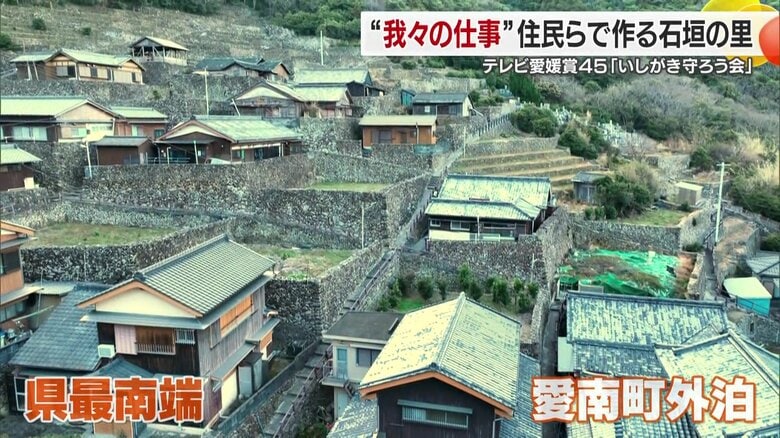

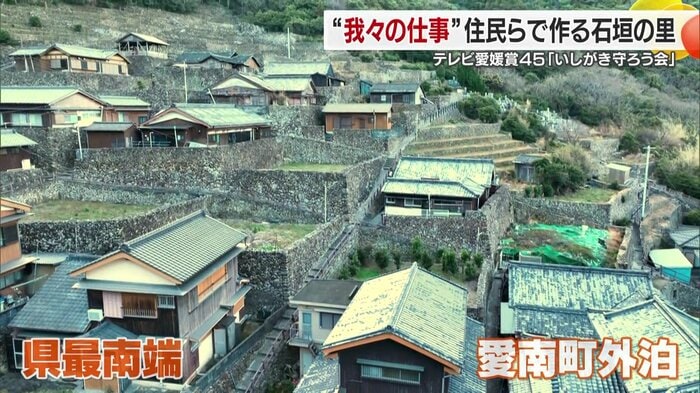

山の斜面に幾重にも重なる石垣。その間を縫うように立ち並ぶ家々。

愛媛県最南端の町に広がるこの風景は、何世代にもわたって受け継がれてきた人々の営みの結晶である。

ふるさと愛媛の発展に貢献した個人や団体をたたえる今年度のテレビ愛媛賞を受賞した「いしがき守ろう会」。平均年齢70歳の地元住民たちが愛南町の”石垣の里”を未来に守るため、石を積み続けている。

山の斜面に広がる風景美 地域住民が守り続けた「石垣の里」

愛媛県の最南端、愛南町の外泊。狭い山の斜面にはがっしりと石垣に守られた家が立ち並び、「石垣の里」として知られている。この風景を守り続けてきたのが「いしがき守ろう会」である。

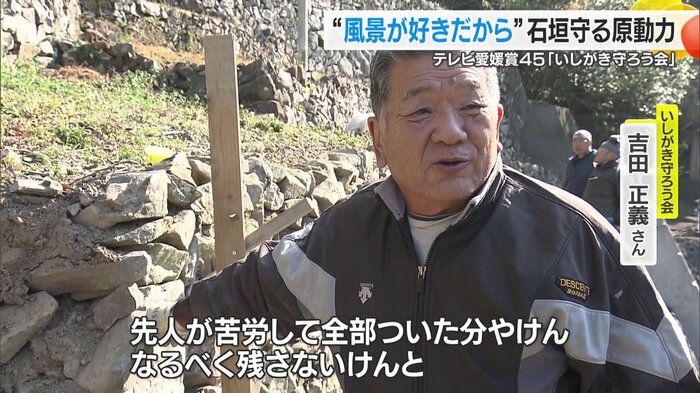

メンバーは地元の住民11人。平均年齢は約70歳で石垣のメンテナンスを行っている。「いしがき守ろう会」会長の吉田清一さんは50年近く石垣を修復してきた地区唯一の石垣名人である。

海の潮風から家屋を守る石垣 住民たちが守り続けた努力

愛南町外泊の集落は、明治時代初期にここに移り住んだ住民が海からの季節風や塩害から家を守るため、家を囲うように石垣を積んだのが始まりである。石は山から切り出し、かつては山頂近くまで石垣が広がっていた。

今では多くの観光客が訪れていて、この景観は住民の誇りにもなっている。「いしがき守ろう会」会長の吉田清一さんは「石垣が崩れていないのが来た人は普通なんだという感じやけんね。石垣が崩れていない状況をいつも作っておくというのが我々の仕事よな。石垣が崩れたりするし、草は生えるし、夏になると草刈りはしないといけないし、一年中作業が必要や」と語る。

石垣はすべて手積み 石の組み合わせには長年の経験が必要

会の活動はすべて住民らによる「ボランティア」である。道が狭く重機が入らないため、石垣は基本、手で積まれていてメンテナンスも必要になる。

崩れた石を積みなおすには石の大きさや重さ、バランスなどをみる、”長年の経験”が必要で、”石積み名人”の吉田清一さんの指導のもと、会のメンバーは活動を続けている。

木の根が張り出して石垣を崩す 「先人がついた石垣は座りがいい」

この日はメンバーが集まって石垣の修復作業にあたった。メンバーは「ここにちょっと桜の大木があったんですけど、根っこが張りすぎて石垣がちょっと落ちてしまっていたので、そこを一回取り崩しして、もう一度付け替えていくんです」と説明する。

メンバーは、バランスを確認しながらひとつひとつ石を積み重ねていくが、積み上げる石を合わせるのが大変だという。メンバーは今も残る石垣を見て「やっぱり昔の人が付いとるやつやから石の座りがいいと」と話す。先人の技術に対する敬意が言葉の端々に表れている。

訪れる人々の心を和ませる景観 「旅の思い出ノート」に記された言葉

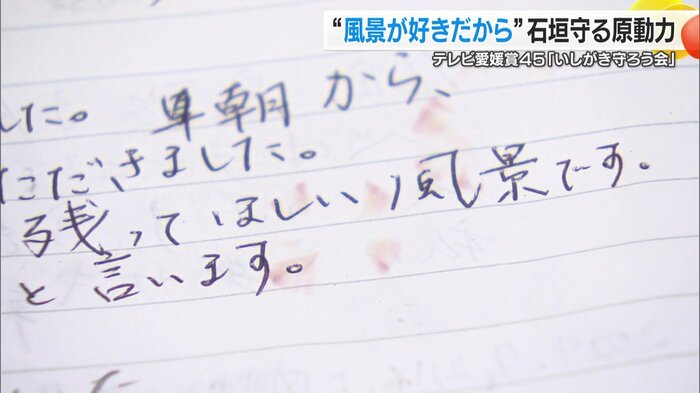

愛南町の「石垣の里」の休憩所には訪れた人が自由に書き記す「旅の思い出ノート」がある。そのなかには「保存は大変ですがいつまでも残ってほしい風景です」と訪問者が記している。

実際にこの景観を見ようと訪れた人は「帰ってきても久しぶりに見ますけどほっとする景色ですね」「ずっとこの景色を繋いで行ってほしいですね」と話す。訪れた人たちの心を和ます石垣の里。その美しさは見る者の心に深く刻まれるのである。

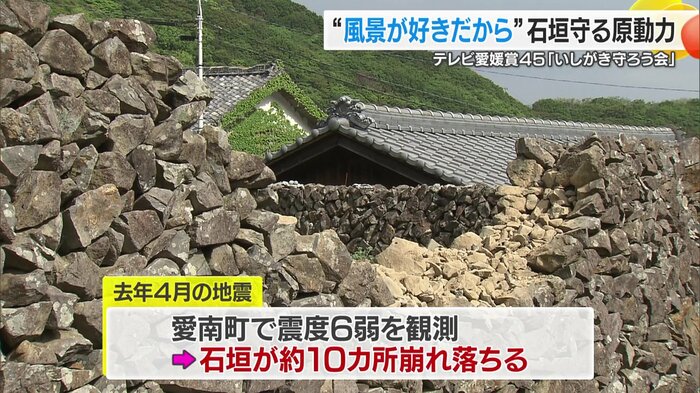

震度6弱の試練 地震で崩れた石垣もボランティアの手を借りて修復

しかしこの石垣が大きく崩れる事態が2024年4月に起こった。愛南町で震度6弱の地震が発生し、10カ所で石垣が大きく崩れたのである。

崩れても何度も修復が可能なのが手積みの石垣の特徴である。しかし重い石を積み上げるのは重労働でもあり、この時は学生ボランティアが入り1カ月半かけて修復にあたった。

「いしがき守ろう会」のメンバーで外泊区長の吉田幸稔さんは「結構揺れたわりには、そのくらいで済んだのかなというところもありますし、会員のみなさんも、先人の築きあげた石垣が丈夫だなというのは思われたようには感じました」と話す。

先人の技術の確かさが、大きな災害の中でも証明されたのである。

先人の遺産を未来へ 石垣が紡ぐ地域の誇りと絆

「外泊」は山の斜面に切り開かれた里で、昔は石垣に囲まれた段々畑が頂上付近まで広がっていた。しかし人が手入れしなければ「石垣の里」はすぐに雑木林に飲み込まれてしまう。

会のメンバーに活動の原動力を聞いてみると「来た人によく綺麗にしていますねって言われるけん、それが一番ですよね」「先人が苦労して全部作ったものやけん、なるべく残さないけんと」と答える。彼らの活動は地域を守ってきた石垣を地域自らの手で守っていくことなのである。

会長の吉田清一さんはこれからの活動についてこう語る。「この景色はいつ見ても最高、毎日見ても飽きんというかね、いつまでもできる限り頑張って景観を守っていきたい」