年度末が迫る3月28日、2025年度予算が成立した。予算成立の背景には、少数与党の石破政権と野党の間のどのような駆け引きがあったのか。「BSフジLIVE プライムニュース」では識者を迎え、参院選を見据えながら掘り下げた。

側近のいない石破総理の“鈍い感覚“

竹俣紅キャスター:

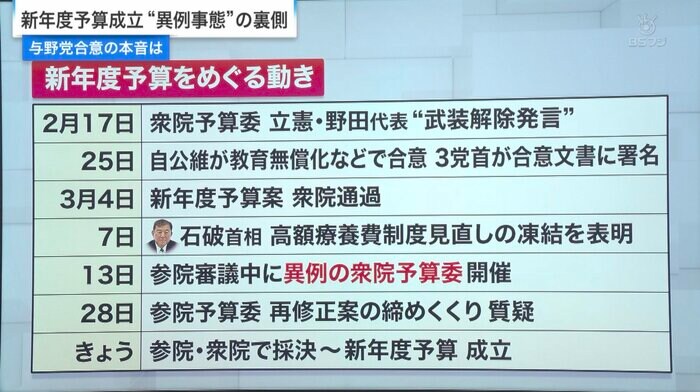

2025年度予算成立の過程では、高額療養費制度の見直し凍結をめぐり、参議院で修正された予算案が衆議院に戻されて成立するという異例の事態に。石破総理は「“熟議の国会”らしい。政府と国会の役割が遺憾なく発揮された」と感謝を述べた。立憲民主党の野田佳彦代表は「修正はあってしかるべきだが、なぜ衆議院の段階で決断できなかったのか」と発言。国民民主党の玉木雄一郎代表も「なぜそもそも衆議院で修正できなかったのか。また上限額引き上げは凍結されたが、現役世代の社会保険料負担を下げる医療改革全体の姿が見えない」と不満を述べた。

林尚行 朝日新聞ゼネラルエディター補佐:

とりわけ参議院の審議の状況を見ると熟議の国会とはいえないのでは。政党間協議が、国会審議そのものより「どういう枠組みで予算を通すか」という足し算の話になってしまい、協議が水面下に行って見えなくなってしまった。各政党がどう折り合ったのかという説明責任も含め、十分に果たされたとは考えない。

竹俣紅キャスター:

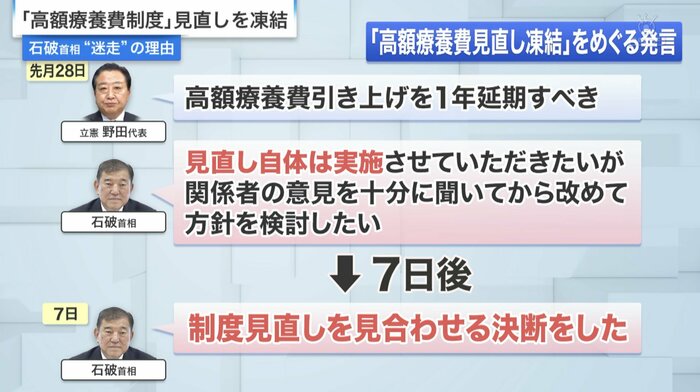

立憲の野田代表は2月28日に高額療養費引き上げを1年延期すべきと発言。石破総理は「見直し自体は実施したいが、関係者の意見を十分に聞いて改めて方針を検討」としたが、3月7日には「制度見直しを見合わせる決断をした」と発言した。

中北浩爾 中央大学教授:

一番大きかったのは自民党内で相当批判が高まったこと。特に「これでは参院選を戦えない」との声。だがこの事態はもう少し前からわかるはずだった。世論、党内の空気、野党との関係などの官邸における精査が安倍政権などに比べて格段に弱い。

長野美郷キャスター:

総理就任前は、むしろ石破総理は党内で批判する側だった。耳打ちしてくれるような側近もいないのか。

中北浩爾 中央大学教授:

就任前なら一番敏感に国民の声を代弁していたと思う。だが感覚が鈍っている。石破さんはチームが非常に薄いまま、国民世論や党員の人気で総裁選を勝ち押し上げられた。一番の弱点だと思われたこの部分が露呈してきた。

林尚行 朝日新聞ゼネラルエディター補佐:

石破総理は「党内野党」の時代が長かった。政権の中枢としての立ち振る舞いを学ぶ機会が少なかった。高額療養費制度の見直しも、自民党内でも凍結も仕方なしという空気感があったが逃してしまった。

政治ジャーナリスト 田﨑史郎氏:

安倍政権や岸田政権にいたような側近が石破総理にはいない。商品券問題でも林官房長官とは全く相談していない。本当に心配して忠告してくれる人を作らないと続けていくのは大変。

企業・団体献金問題では野党が分断する結果に

竹俣紅キャスター:

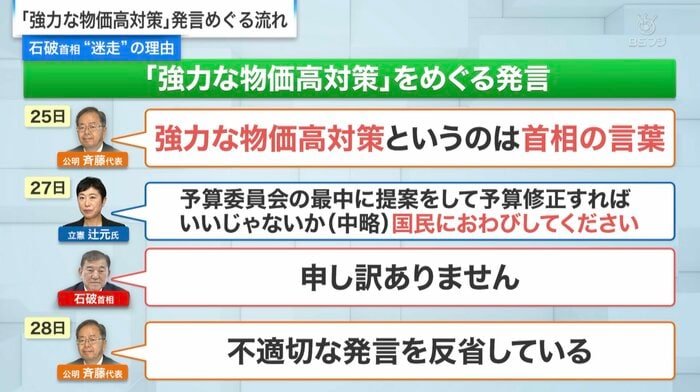

参議院の予算審議に混乱を招いた要素のひとつが「予算審議後の強力な物価高対策」発言。3月25日、公明党の斉藤代表が記者団に対し総理の言葉として述べた。これを批判され、石破総理は謝罪した。

中北浩爾 中央大学教授:

「物価高対策」の言葉が予算審議中に出るのはかなり異例。おそらく今の物価高に対して相当危機感があり、米やガソリンについてのメッセージを出さなければという危機感があったのだろう。打ち出し方の点で相談がきちんとできていない。

政治ジャーナリスト 田﨑史郎氏:

石破総理と斉藤代表は本来気が合う。参院選に向けた共通公約の話で、強力な物価高対策について盛り上がった。これを言うのはいいが、「予算審議が終わったらすぐやる」という話にしてしまった点がミスリード。

林尚行 朝日新聞ゼネラルエディター補佐:

「現在審議中の予算案を速やかに成立させ執行する」とちゃんと言った後で、「さらなる状況変化があればそれに対応するべく、強力な物価高対策のためにあらゆる政策を動員することで一致しました」が正解だった。「強力な物価高対策」は大切なことなのに、この言葉にマイナスのイメージがつくことになりかねない。

竹俣紅キャスター:

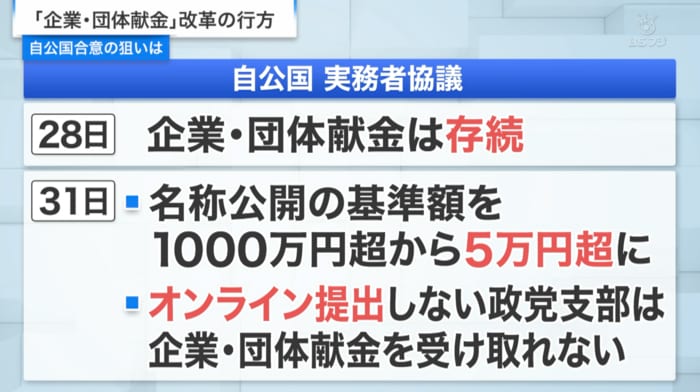

与野党が2024年12月に合意して3月中に結論を得るとしていた企業・団体献金の改革については、先送りが確定した。自民・公明・国民の3党は実務者協議を開き、企業・団体献金の存続に合意。そして名称公開の基準額を自民党案の1000万円超から5万円超に引き下げること、オンライン提出しない政党支部は企業・団体献金を受け取れないとすることに合意した。

政治ジャーナリスト 田﨑史郎氏:

実態的に影響を与えるのは、議論されてきた政党支部の受け皿には触れずに、オンライン提出をすれば政党支部が企業・団体献金を受け取れるとしたこと。

林尚行 朝日新聞ゼネラルエディター補佐:

元々自民党は「禁止より公開」なので、公開という前提で公明・国民民主に歩み寄ることができたのだと思う。意外とすんなりいった。

中北浩爾 中央大学教授:

公開の幅を広げていくことを自民党は受け入れた。オンライン提出だけではなく、データベース化や公開強化法の対象になるといったことがくっついてくる。ただ、公開は面倒くさいからパーティー券で処理しようという形もありうる。この点がどうなのか。また公明・国民民主が言う個別総額の規制強化はどうするか。折り合えるとは思うがまだ課題は残る。

長野美郷キャスター:

立憲は多数野党を作りたかったが失敗。各党それぞれの立脚基盤が違う中、こうした問題で与野党広く合意を得ることはやはり難しいか。

中北浩爾 中央大学教授:

今回は率直に言って、不記載の問題から企業・団体献金の廃止に持っていくという野党の言い分にかなり無理があった。今の状況を見ると「禁止」で突っぱねて参院選の争点にする構えを見せており、これでは共通の土俵はなかなかできない。

林尚行 朝日新聞ゼネラルエディター補佐:

政治的には無理があったが、考え方としてはわからなくはない。だが企業・団体献金が果たしてどのように政策をゆがめたのか、ゆがめなかったのか、これを国会の場で議論をすればよかったのだがずっと放置してきた。議論が深まっていない中で離合集散で決まっていくのは不幸だと思う。

長野美郷キャスター:

与党としては今回、野党の分断に成功したか。

政治ジャーナリスト 田﨑史郎氏:

成功したといえる。国民民主の玉木代表は今回法案を作ると言っていたが、立憲が調べたところ作成作業を全くやっていないという。国民民主は二枚舌だと立憲の幹部が言っていた。立憲は国民民主にものすごく怒りを感じている。

参院選で国民民主・れいわは躍進するのか

竹俣紅キャスター:

最近のFNN世論調査では、自民の支持率が6ポイント近く急落して20.8%、立憲は6.9%。一方で国民民主は11.1%まで伸ばし野党トップ。れいわ新選組も5.2%で、維新・公明・共産などを抜き立憲に迫る勢い。れいわ・山本代表は全国各地で演説を行い、その様子がSNSなどで拡散されている。

中北浩爾 中央大学教授:

2019年にれいわができたとき一大ブームが起きたが、その後ずっと頭打ちの状態だった。安倍政権期はかなり反緊縮で政策がかぶっていた。だが安倍政権が終わった後には財政健全化のトーンが高まり、反緊縮の動きが力を持つ状況になった。もう一点、党内に山本代表以外の人も出てきて少し幅が生まれた。ここで明らかに割を食っているのは共産。同じ急進左派政党の中で、高齢者に強い政党から若者重視の政党に入れ替わってきている。

林尚行 朝日新聞ゼネラルエディター補佐:

一つは既存政党への不信感、もう一つは物価高に対するほぼ単一イシュー(論点)に近い投げかけ。これが特に若い世代、現役世代に響いているのでは。インターネットの選挙とも親和性がある。

政治ジャーナリスト 田﨑史郎氏:

訴えがわかりやすく、国民民主の「手取りを増やす」にしてもすとんと伝わってくる。だがどうやってそのための金を持ってくるかという点を深く考えていない。どう刺さるアピールをし続けられるか。SNSで発信される情報が正しいのかという視点は持たなければいけない。

長野美郷キャスター:

夏の参院選で国民民主・れいわが獲得する議席数は。

政治ジャーナリスト 田﨑史郎氏:

国民民主は比例代表で野党トップの議席を確保しそう。改選数が3以上の選挙区、また1人区でも玉木代表の地元・香川などで可能性があり14議席程度を取れるだろう。れいわも伸びるだろうが選挙区でさほど候補者を立てられない。2桁にはいかないと思う。

中北浩爾 中央大学教授:

国民民主もれいわも非常にわかりやすい指導者がいて政策もわかりやすい。SNSでうけるし支持率も伸びる。だが選挙制度上1人区の壁はかなり厚い。そして政治家を支える組織やお金の限界。これを突破して野党第一党になることは簡単ではない。国民民主は前回の維新と同じ数の12議席。れいわは比例で4議席に加え東京で取れるか。共産を抜けば歴史的。

長野美郷キャスター:

一方、自民はどのように保守層を固めるか。

政治ジャーナリスト 田﨑史郎氏:

喫緊ではトランプ関税への対処。石破さんが日本としての方針をきちんと示せるか。

林尚行 朝日新聞ゼネラルエディター補佐:

自民は比例では相当落ちる予想で、32ある1人区で負け幅をできるだけ減らす戦略。そのために、農林水産業など従来型の地方の自民党を支えてきた人たちにもう一度投票していただくという状況では。

中北浩爾 中央大学教授:

おっしゃるように1人区で勝てるか。そして選択的夫婦別姓の取り扱いをどうしていくかはかなり大きな点。

(「BSフジLIVEプライムニュース」3月27日放送)